Лечение заболеваний молочных желез и сопутствующих нарушений менструальной функции мастодиноном

Одним из наиболее распространенных заболеваний молочной железы является фиброзно-кистозная болезнь, или, как ее часто называют, мастопатия. По данным разных авторов, частота ее встречаемости у женщин доходит до 50-60%.

Фиброзно-кистозная болезнь принадлежит не только к наиболее частым, но и к весьма неоднородным в клинических, рентгенологических, гистологических проявлениях заболеваниям. Такая мозаичность обусловлена многофакторной природой заболевания — в его формировании повинны разнообразные гормональные расстройства, стрессы, нарушение репродуктивной функции (отсутствие или поздние первые роды, нарушение процессов вскармливания, раннее начало менструаций, аборты, снижение рождаемости, нарушение ритма менструаций), заболевания щитовидной железы и других желез внутренней секреции, неустойчивая нервная система, остеохондроз. Наиболее часто мастопатия проявляется у больных с нейроэндокринными заболеваниями, особенно гинекологическими.

Многообразие причин обусловливает и большое разнообразие клинических проявлений фиброзно-кистозной болезни. Прежде всего это боли, степень и характер которых могут значительно варьировать. Чаще всего боли появляются перед менструацией или в середине менструального цикла, могут носить длительный, иногда мучительный характер, отдавать в надплечье, лопатку, сопровождаться увеличением объема груди, чувством распирания, появлением уплотнений. При этом увеличивается плотность, неоднородность тканей. На таком фоне часто формируются уплотнения узлового характера, опухоли различной природы. Могут появиться выделения из сосков.

Даже из краткого перечня наиболее часто встречающихся симптомов видно, что лечение этого недуга представляет большие сложности и требует понимания основных причин, их вызвавших. Рост и развитие молочных желез на протяжении всей жизни женщины происходит под влиянием гормонов. Именно они обеспечивают формирование органа, его структуру и функциональную активность, особенно в наиболее продуктивный период маммогенеза — во время беременности и лактации. Особенностью молочной железы является ее изменчивость, связанная не только с возрастом женщины и периодом репродуктивной активности, но и наблюдающаяся в течение одного менструального цикла. Основными регулирующими гормонами являются стероидные гормоны яичников (эстрогены и прогестерон), гормоны гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и другие биологически активные соединения. Большая роль принадлежит пролактину — гормону, продуцируемому гипофизом. Пролактин совместно с эстрогенами и прогестероном контролирует весь процесс маммогенеза, обеспечивает как формирование внутриорганных структур, так и послеродовую лактацию. Роль пролактина особенно важна во время беременности, когда молочная железа готовится к лактогенезу. В этот период происходит физиологическая пролиферация и дифференцировка тканей. Пролактин обеспечивает синтез протеинов, углеводов и липидов молока. После родов резко усиливается лактогенный эффект гормона. Акт сосания по принципу обратной связи поддерживает повышенный уровень пролактина, что в свою очередь обусловливает продолжение лактации.

После окончания лактации выработка пролактина снижается до базового уровня. Патологическое повышение уровня этого гормона вне беременности и лактации может явиться причиной развития мастопатии. Часто имеет место не постоянное, а так называемое латентное, скрытое повышение уровня пролактина, которое происходит обычно в ночное время или кратковременно, в связи с чем может не фиксироваться при стандартном гормональном обследовании. Такие нерегулярные всплески секреции гормона часто вызывают в молочных железах нагрубание, отек, болезненность, особенно во вторую фазу менструального цикла или непосредственно перед менструацией, а также вегетативные расстройства, мигренеподобные головные боли, отеки конечностей, боли в животе, метеоризм. Этот симптомокомплекс обозначают как предменструальный синдром. С началом менструального кровотечения все эти симптомы обычно исчезают.

Повышенная секреция пролактина является хроническим стимулятором молочных желез, фактором, обусловливающим болезненные проявления. Развитию мастопатии способствуют нарушения менструальной функции: нерегулярный ритм менструальных кровотечений, меноррагии, олиго- и аменорея, ановуляция, недостаточность лютеиновой фазы, которые часто индуцируются гиперпролактинемией и являются отражением яичниковых нарушений. Повышенная секреция пролактина может быть обусловлена увеличением числа пролактин-секретирующих клеток, снижением ингибиторных влияний на лактотрофные клетки при опухолях гипофиза, повышенной секрецией тиреотропного гормона. Иногда гиперпролактинемия может индуцироваться применением некоторых лекарственных препаратов, таких как бензамины, нейролептики, алколоиды раувольфии и др., вытесняющих дофамин из рецепторов лактотрофных клеток (антагонисты дофамина).

Коррекция проявлений латентной гиперпролактинемии должна основываться на подавлении секреции гормона.

Одним из наиболее эффективных средств лечения мастопатии, предменструального синдрома является фитотерапевтический препарат мастодинон, основным действующим компонентом которого является прутняк — Agnus castus, или, как его часто называют, монаший перец. Препарат обладает дофаминэргическим действием на лактотрофные клетки гипофиза, подавляет патологическую секрецию пролактина (спонтанную и индуцированную), устраняет существующий дисбаланс между эстрогенами и прогестероном путем нормализации недостаточности желтых тел, оказывает нормализующее действие при нарушениях менструальной функции, ановуляции, бесплодии. Таким образом, мастодинон действует не только целенаправленно на коррекцию состояния молочных желез, но и опосредованно — через гормональную регуляцию яичникового стероидогенеза.

Упоминания о клиническом использовании прутняка относятся к IV веку до н. э. у Гиппократа, который использовал его для лечения воспалительных и других заболеваний матки. На протяжении многих веков его применяли и для снятия полового возбуждения (отсюда, возможно, появилось название «монаший перец»), для снижения лактации, лечения аменореи. С 1975 года началось широкое клиническое применение препарата мастодинон. Препарат разработан и выпускается германской фирмой «Бионорика» во флаконах по 50 и 100 мл. Показаниями к применению являются расстройства менструального цикла, бесплодие на фоне недостаточности лютеиновой фазы; предменструальный синдром; фиброзно-кистозная мастопатия.

Противопоказания неизвестны. Препарат рекомендуется принимать по 30 капель утром и вечером не менее трех месяцев без перерыва (вне зависимости от менструального цикла). Улучшение наступает через 4-6 недель лечения. Через 3 месяца приема можно сделать перерыв в 1-2 месяца и продолжить прием. Длительность приема препарата не ограничена. Крайне редко бывает индивидуальная непереносимость препарата — в таких случаях его следует отменить. Мастодинон не предназначен для лечения онкологических заболеваний молочных желез. Передозировки препарата неизвестны, отрицательного влияния на водителей не оказывает.

В Московском маммологическом диспансере проведен анализ использования препарата мастодинон при лечении пациенток с различными формами мастопатии, предменструального синдрома, сопровождающимися и не сопровождающимися нарушениями менструальной функции. Анализу подвергнуто 1836 больных со сроками наблюдения от 8 месяцев до 1,5-2 лет. Из них фиброзно-кистозная болезнь была у 1472 (80,2%), мастопатия с наличием небольших заполненных кист у 77 (4,2%), мастодиния без выраженных дегенеративных изменений тканей у 287 (15,6%). Нерегулярный менструальный цикл был у 246 (13,3%) наблюдавшихся. Подавляющее большинство обследованных женщин предъявляли жалобы на боли, чувство нагрубания, тяжести в молочных железах за несколько дней до менструации или начиная с середины цикла, увеличение объема, плотности тканей. Всем больным было назначено лечение мастодиноном двумя курсами по 3 месяца каждый с интервалом между курсами в 1-2 месяца. Оценка результатов лечения основывалась на субъективных ощущениях женщин, данных клинического, ультразвукового, рентгенологического обследования.

Хорошие результаты показал мастодинон при лечении диффузных форм мастопатии и предменструального синдрома в изолированном и сочетанном с мастопатией вариантах. Так, из 1472 больных с мастопатией значительное облегчение почувствовали 1064 (72,3%), 397 женщин изменений в своем состоянии не отметили, лишь у 11 женщин было нарастание жалоб. При клиническом обследовании зарегистрировано снижение плотности железисто-фиброзных структур, уменьшение, а в некоторых случаях прекращение молозивных выделений из сосков при надавливании. Среди пациенток с предменструальным синдромом (в изолированном варианте — без выраженных пролиферативных изменений тканей), масталгией, не связанной с корешковым синдромом, миозитом, межреберной невралгией — в подавляющем большинстве случаев зарегистрирован позитивный эффект. Более того, многие женщины просили разрешения пролонгировать прием препарата, так как на его фоне отмечали значительный подъем настроения, хорошее общее самочувствие, уменьшение головных болей, нормализацию менструального цикла.

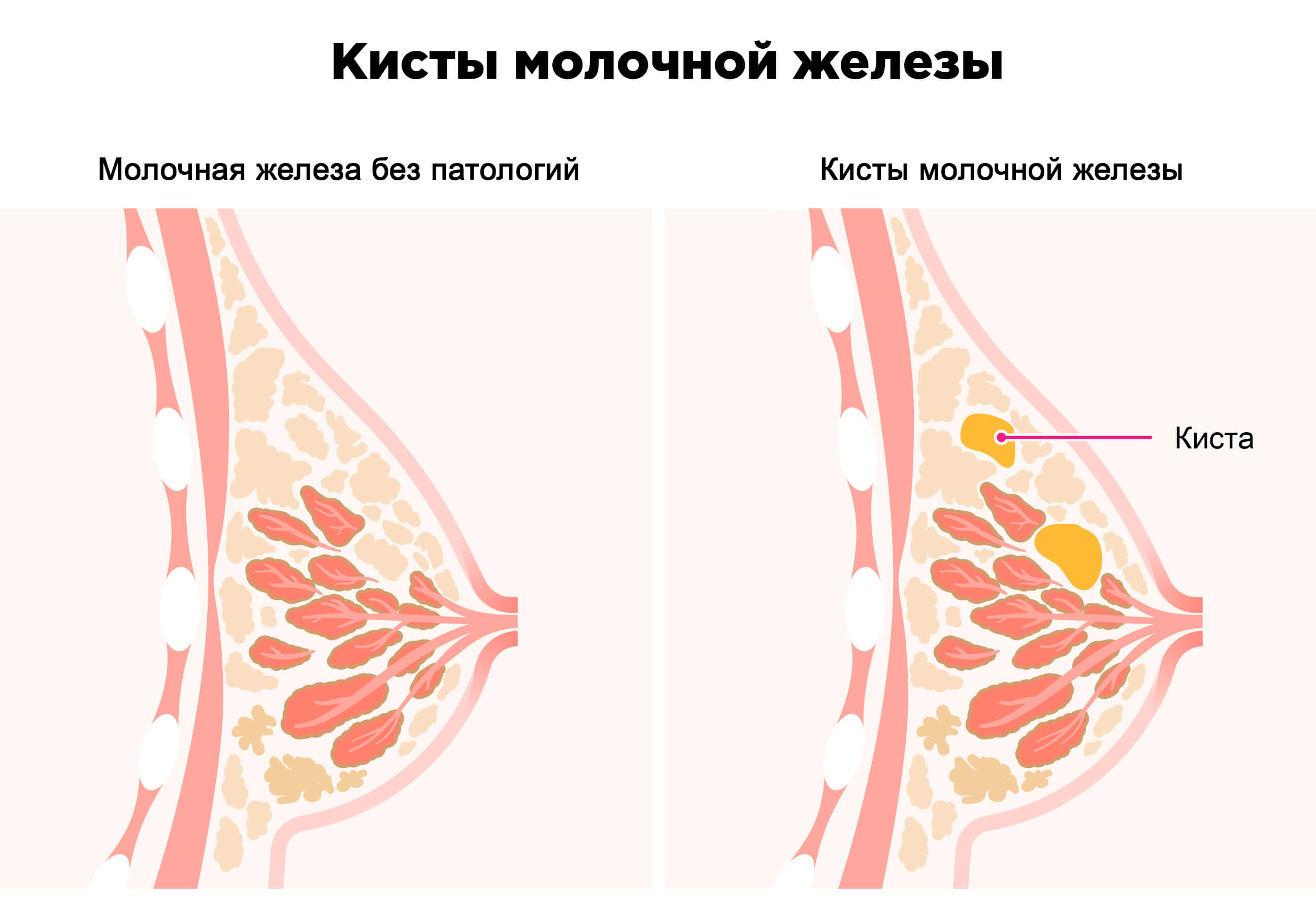

Менее яркие результаты были получены в группе пациенток с выраженной формой мастопатии и с наличием мелких заполненных кист. И это очевидно, так как в эту группу вошел контингент женщин со значительно более тяжелыми проявлениями болезни. Но и здесь 45,5% пациенток отметили уменьшение болезненных ощущений, снижение предменструального напряжения. Значимого влияния мастодинона на динамику кистозных образований за период наблюдения не отмечено. Отрицательная динамика, заключающаяся в увеличении размеров и числа заполненных кист, зарегистрирована у 6 (7,8%) больных (по данным клинического, рентгенологического, ультразвукового исследований).

Интересные результаты получены при динамическом радиотермографическом обследовании, которое зафиксировало снижение термального градиента после курса терапии, свидетельствующее о затухании воспалительных и пролиферативных процессов, причем даже у больных, субъективно не отметивших улучшения.

Обнадеживающие результаты получены при лечении женщин с нарушениями менструальной функции (245 человек). Основной контингент составили пациентки, у которых отмечались задержки менструаций, преждевременные менструации, меноррагии, олигоменорея. У 171 (69,9%) ритм и объем менструальных кровотечений нормализовался (частая формулировка — менструации приходят как часы). При этом в значительной мере улучшилось и общее самочувствие, ушли ощущение угнетенности, страх бесплодия, боли внизу живота на фоне полного прекращения дискомфорта в груди. Интересен и тот факт, что пациентки, не отметившие при первоначальном опросе менструальную аритмию, после приема препарата сами обратили внимание врача-маммолога на нормализацию менструальной функции.

Немаловажен для современной деловой женщины и тот факт, что прием препарата двухразовый. Эффективность, абсолютная безвредность, хорошая переносимость позволяют рекомендовать мастодинон при лечении заболеваний молочной железы и нарушений менструального цикла, в ряде случаев он с успехом заменяет гормональную терапию.

Обратите внимание!

- Фиброзно-кистозная болезнь принадлежит не только к наиболее частым, но и к весьма неоднородным в клинических, рентгенологических, гистологических проявлениях заболеваниям

- Боли появляются перед менструацией или в середине менструального цикла, могут носить длительный, иногда мучительный характер, отдавать в надплечье, лопатку, сопровождаться увеличением объема груди, чувством распирания, появлением уплотнений

- Развитию мастопатии способствуют нарушения менструальной функции: нерегулярный ритм менструальных кровотечений, меноррагии, олиго- и аменорея, ановуляция, недостаточность лютеиновой фазы, которые часто индуцируются гиперпролактинемией и являются отражением яичниковых нарушений

Патогенетический подход к лечению различных вариантов мастопатии

Доброкачественные заболевания молочных желез принято объединять термином «мастопатия». По определению ВОЗ (гистологическая классификация 1984 г.), мастопатия — фиброзно-кистозная болезнь, которая характеризуется широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочных желез с ненормальным соотношением эпителиального и соединительно-тканного компонентов. Мастопатия наиболее часто встречается в возрасте 30-45 лет. Распространенность ее составляет 30-45% в популяции, а у женщин с различными гинекологическими заболеваниями — 70-95% (Л. М. Бурдина, 1993).

Общность мастопатии и рака молочной железы определяется суммой схожих этиологических факторов, сочетанием этих заболеваний в большом числе наблюдений, близостью некоторых морфологических форм мастопатии к раку, схожестью нарушений как в гормональном, так и в метаболическом звене гомеостаза (Л. Н. Сидоренко, 1991).

Расстройства гормонального гомеостаза в организме женщины могут наблюдаться в различных его звеньях. Причиной этих сдвигов являются самые разнообразные неблагоприятные факторы: нервно-психические нарушения, заболевания в генитальной сфере, заболевания печени, щитовидной железы и др. Расстройства различных звеньев гормонального гомеостаза чаще приводят к одному и тому же результату — гиперэстрогенизации организма женщины. Гиперэстрогенизация с действием гонадотропных гормонов выступает в качестве основного фактора, вызывающего образование дисгормональных пролифератов в молочных железах. Необходимо отметить, что гиперэстрогенизация может быть следствием не только абсолютного, но и относительного избытка эстрогенов (Т. А. Пантюшенко, 1985; Л. Н. Сидоренко, 1991).

Риск возникновения рака молочной железы увеличивается при наличии кистозных изменений и зависит от степени протоковой и внутридольковой пролиферации эпителия и наличия признаков кальцификации (Л. Ю. Дымарский, 1970; и др.). При резко выраженной пролиферации малигнизация может наступить в 31,4% случаев (О. Сепп и соавт., 1975).

С этих позиций своевременная диагностика и лечение мастопатии являются основой вторичной профилактики рака молочной железы. Согласно современным концепциям, больные дисгормональной гиперплазией молочных желез подлежат включению в диспансерную группу наблюдения (Е. В. Кира и соавт., 2000).

Особенности патогенетических механизмов возникновения мастопатии у каждой конкретной больной обусловливают разнообразие проявлений этого заболевания, что затрудняет создание единой классификации.

В практическом плане принято выделять две основные формы мастопатии: диффузную и узловую. Больные с узловой формой мастопатии подвергаются, как правило, оперативному лечению и последующей лекарственной терапии в условиях онкологических учреждений. При диффузной мастопатии наблюдение и лечение часто осуществляются врачами различных специальностей: онкологами, акушерами-гинекологами, хирургами, терапевтами. Это делает необходимым знакомство с этой патологией широкой медицинской аудитории.

При диффузной мастопатии ткани пораженных молочных желез мало изменены. У женщин, страдающих этой формой дисгормональной гиперплазии, отмечается преобладание различных функциональных расстройств. В анамнезе относительно частыми являются нарушения менструальной функции, многочисленные аборты, кратковременная лактация, отсутствие беременностей или патологическое их течение. Среди жалоб преобладают боли в одной или обеих молочных железах, иррадиирующие в смежные части тела (ключицу, плечо, лопатку, подреберье, шею). Боли, как правило, появляются перед наступлением менструации. С ее окончанием они уменьшаются или совсем исчезают. При осмотре каких-либо изменений в молочных железах выявить не удается. Пальпаторно обнаруживаются различные по величине и протяженности болезненные, без четких границ уплотнения. Поверхность их зернистая или дольчатая.

В терапии больных мастопатией ведущая роль принадлежит системному подходу, охватывающему многообразие факторов, которые способствуют развитию заболевания, с учетом гормонального статуса и процессов метаболизма. Системный подход базируется на знании личностных особенностей больной, факторов окружающей среды, психологических взаимоотношений на работе, индивидуальных нюансов семейных отношений. Основой патогенетической терапии фиброзно-кистозной мастопатии является коррекция выявленных изменений функций нейроэндокринных органов (Л. Н. Сидоренко, 1991).

Препараты, применяемые для лечения больных с дисгормональными гиперплазиями молочных желез, довольно многочисленны, целесообразно выделить три основных комплекса:

- негормональные средства;

- гормональные препараты:

а) женские половые гормоны (эстроген-гестагенные препараты: дюфастон, жанин, депостат, климонорм, овестин);

б) гормоны других эндокринных желез (щитовидной железы: L-тироксин, эутирокс 100, тиреокомб; надпочечников: мамомит, ориметен);

- препараты, являющиеся антагонистами или стимуляторами выработки гормонов (парлодел, даназол, золадекс, мерказолил и др.).

Первый комплекс представляет собой наиболее обширную группу и включает разнообразные средства:

- витамины (аевит, декамевит, витамин Е и др.);

- адаптогены (элеутерококк, пантокрин, женьшень и др.);

- седативные препараты и антидепрессанты в зависимости от степени выраженности неврологической симптоматики (сибазон, сонапакс, амизил, грандаксин, азафен, амитриптилин);

- гепатопротекторы (легалон, эссенциале, хофитол и др.);

- мочегонные (лазикс, триампур, верошпирон и др.);

- препараты калия (аспаркам, панангин и др.); биогенные стимуляторы (алоэ, ФИБС, гумизоль);

- энзимные препараты (вобэнзим, мульсал, флогэнзим, лидаза);

- йодосодержащие препараты (кламин, йодистый калий и др.);

- препараты сочетанного действия (беллоид, белласпон, беллатаминал);

- спазмолитики (но-шпа, папаверин и др.);

- антигистаминные (тавегил, димедрол) и антипростагландиновые средства (напросин, пироксикам).

Препараты первого комплекса можно назначить на этапе обследования в ожидании результатов дополнительных методов обследования.

Назначение гормональных препаратов, на наш взгляд, допустимо только после тщательного исследования уровней гормонов в сыворотке крови и глубокого анализа клинической картины. В практике нашли применение:

- препараты, подавляющие гонадотропную функцию гипофиза и приводящие к ановуляции (даназол, нафарелин, бусерелин, декапептил-депо, золадекс и др.);

- антиэстрогены (кломифен, тамоксифен, торимифен и др.);

- прогестины (17-ОПК, депо-провера, провера, норколут, прогестерон, оргаметрил, дюфастон, прожестожель и др.);

- средства, направленные на снижение секреции гипофизом пролактина, двух поколений:

а) эргот и его производные: парлодел, бромокриптин, лизурид, перголид, лисенил;

б) не эрготсодержащие дофаминомиметики: норпролак;

- тиреотропные средства и гормоны щитовидной железы (тиреоидин, трийодтиронин, тиротропин, мерказолил, L-тироксин и т. д.) (Е. Ф. Кира и соавт., 2000).

Клинические варианты диффузной мастопатии и методы лечения

Комплексное углубленное обследование больных, оценка эффективности проводимых лечебных воздействий, анализ литературы позволяют выделить клинические варианты диффузной мастопатии:

- аденоз молочных желез молодого возраста;

- диффузный аденоз и диффузный фиброаденоматоз на фоне дисменореи;

- диффузная мастопатия у женщин зрелого возраста, периода предменопаузы;

- кистозная и фиброзно-кистозная мастопатия;

- мастодигения на фоне жировой инволюции молочных желез;

- фиброзная мастопатия негенитального генеза.

Определение вариантов диффузной мастопатии позволяет более патогенетически подойти к выбору необходимых лекарственных средств, терапевтических подходов.

Аденоз молочных желез молодого возраста

Этот клинический вариант мастопатии характерен для пациенток в возрасте от 16 до 30 лет. При обращении больные предъявляют жалобы на боли в области молочных желез, усиливающиеся, как правило, в предменструальный период. Пальпаторно выявляются болезненные диффузные или локальные уплотнения, «нагрубания» ткани молочных желез. При ультразвуковом исследовании имеет место диффузное усиление эхоплотности или отсутствие каких-либо патологических признаков.

У ряда пациенток могут быть светлые выделения из сосков.

При цитологическом исследовании мазков отмечается отсутствие клеточных элементов.

Анамнестические сведения и результаты гинекологического обследования позволяют диагностировать у части больных неустановившийся менструальный цикл и склонность к персистированию фолликула.

Терапевтический эффект при данном клиническом варианте мастопатии достигается длительным приемом 0,25% раствора йодистого калия (1 чайная ложка 2-3 раза в день), витаминов группы А, Е. Продолжительность лечения от 3 до 6 мес. В ряде случаев в течение года назначаются повторные курсы лечения, седативная терапия.

Назначение андрогенов в молодом возрасте не показано, так как, обладая ингибирующим действием на гонадотропную функцию гипоталамо-гипофизарной системы, они не только не способствуют нормализации процессов овуляции, но и отягощают имеющиеся нарушения.

Диффузный аденоз и диффузный фиброаденоматоз на фоне дисменореи

Возраст больных при этом клиническом варианте мастопатии составляет от 25 до 45 лет. Заболевание проявляется болевым синдромом различной интенсивности. Пальпаторно определяется диффузное или локальное нагрубание молочных желез, грубодольчатая структура и фиброзная тяжистость ткани желез. На маммограммах выявляется различной распространенности затемнение неоднородной структуры. При ультразвуковом исследовании отмечается диффузный фиброз ткани молочных желез, наличие мелкокистозных образований. При цитологическом исследовании выделений, наблюдаемых у части больных, определяется наличие эпителиальных клеток и псевдомолозивных телец (клетки с выраженной апокринизацией).

Характерным для этого варианта мастопатии является наличие у больных дисменореи различного генеза. Наиболее частыми причинами дисменореи являются персистирование фолликула, атрезия фолликулов.

Лечение данной группы больных необходимо проводить совместно с гинекологом. При персистировании фолликула целесообразным является назначение в соответствии со второй фазой менструального цикла гестагенных препаратов (норколут, дюфастон) (Г. В. Бабаева, 1986; Т. Е. Самойлова, 1986).

При атрезии фолликулов наиболее оптимально назначение эстрогенов (синестрол, микрофоллин) и гестагенных препаратов (климонорм, дивина) в соответствии с фазами менструального цикла в обычных терапевтических дозах. У ряда больных положительный терапевтический эффект оказывают комбинированные эстроген-гестагенные препараты (климодиен, мерсилон, овидон, фемоден), назначаемые 21-дневными курсами с недельными перерывами. Продолжительность лечения до 6 мес. После купирования симптомов заболевания целесообразен профилактический прием гормональных препаратов в течение 3 мес дважды в год (Е. Ф. Кира и соавт., 2000).

Диффузная мастопатия зрелого возраста, периода предменопаузы

Этот клинический вариант диффузной мастопатии характерен для женщин 40-50 лет. Часто у них имеет место патология в гинекологической сфере (хронические андекситы, кисты яичников, фибромиома матки и т. д.). Основными жалобами являются боли в области молочных желез, мало связанные с менструальным циклом. При пальпации выявляются признаки начальной жировой инволюции молочных желез: железы мягкоэластической консистенции с липоматозными дольками различной величины, выраженной на этом фоне фиброзной тяжистостью. На маммограммах определяются округлые тени с ровными контурами до 1 см в диаметре или сочетание участков уплотнения с участками просветления. При ультразвуковом исследовании отмечаются участки фиброза на фоне пониженной эхоплотности. Выделения из сосков, как правило, отсутствуют.

Терапевтический эффект достигается назначением седативных препаратов (бром-валериановая смесь в форме микстуры Мильмана) и синтетических прогестинов (норколут с 16-го по 25-й дни менструального цикла). При начальных проявлениях климактерического синдрома и сохраненной менструальной функции возможно также назначение во второй половине цикла андрогенных препаратов (метилтестостерон в суточной дозе 10 мг). Положительный эффект у данной категории больных может быть достигнут при применении комбинированных эстроген-гестагенных препаратов: климена, климонорма (А. Б. Ильин, 1998).

Кистозная и фиброзно-кистозная мастопатия

Особенностью этого клинического варианта мастопатии является наличие выделений молозивного типа. Цитологическое исследование выделений выявляет наличие молозивных телец, эпителиальных клеток, иногда со склонностью к пролиферации. Болевой синдром выражен незначительно. Пальпаторно участки уплотнения в молочных железах обычно не определяются, фиброзная тяжистость ткани имеет различную степень выраженности.

На маммограммах выявляется наличие узких линейных теней, образующих крупнопетлистую сетку на светлом фоне. Ультразвуковое исследование свидетельствует о наличии диффузного незначительного фиброза, расширенных гипоэхогенных зон, расширенных протоков.

Клинические и анамнестические данные позволяют говорить о базальной гиперпролактинемии при отсутствии достаточного функционального подъема синтеза пролактина: наряду с наличием выделений у большинства больных в момент обращения или в анамнезе была эрозия шейки матки с рецидивирующим течением, продолжительность лактации редко достигала 6 мес, были случаи временной аменореи (М. Г. Стуруа, 1983). Наличие гиперпролактинемии подтверждается данными лабораторных исследований.

Больным этой группы проводится дегидратирующая терапия (хлористый аммоний, магнезия в порошках, легкие салуретики).

Лечебный эффект чаще достигается назначением парлодела — препарата, снижающего активность пролактина. Доза составляет 5-7,5 мг/сут, при плохой переносимости суточная доза снижается до 2,5 мг. При отсутствии эффекта от одного препарата возможна комбинация во второй половине цикла парлодела с гестагенными средствами. Недопустимо сочетание парлодела с эстрогенными и комбинированными эстроген-прогестиновыми препаратами. В последние годы широкое применение нашел агонист дофамина мастодинон, назначаемый по 30 капель 2 раза в день в течение 3-6 мес.

Мастодигения на фоне жировой инволюции молочных желез

Этот клинический вариант диффузной мастопатии определен нами на основании публикаций S. Z. Halsman, G. Shyamala (1981), которые показали, что жировая инволютивная ткань молочной железы отличается большим содержанием эстрогеновых рецепторов.

Тесты на гормональную насыщенность у этой категории больных показывают высокую эстрогеновую активность, хотя у большинства из них имеет место менопауза 5 и более лет.

Заболевание проявляется болевым синдромом в области молочных желез. Клинически и рентгенологически отмечается жировая инволюция молочных желез. Молочные железы с выраженными липоматозными дольками, фиброзной тяжистостью, умеренно болезненны при пальпации. На маммограммах имеются обширные просветления с тяжевым фиброзным рисунком. Эта группа женщин требует проведения дифференциального диагноза между мастодигенией и болевым корешковым синдромом, обусловленным остеохондрозом грудного отдела позвоночника.

Лечение мастодигении на фоне жировой инволюции молочных желез проводится поэтапно. В начале назначаются бромкамфора и нестероидные противовоспалительные препараты (напроксен, диклофенак, индометацин). При отсутствии эффекта от приема этих препаратов, используются андрогены (метилтестостерон 10 мг/сут, тестостерон) в течение 10 дней с 20-дневным перерывом. Длительность лечения при этом составляет от 3 до 6 мес. Рекомендации, касающиеся режима назначения андрогенов, разработаны Л. Г. Тумилович, Т. Е. Самойловой (1988).

При неэффективности андрогенотерапии возможно применение антиэстрогенного препарата тамоксифена. Суточная доза составляет 0,01 г, длительность приема от 1 до 3-6 мес (C. S. Gaset, 1985).

Фиброзная мастопатия негенитального генеза

Возраст больных при этом варианте заболевания составляет 20-40 лет. Больных беспокоят сильные боли в области молочных желез, не связанные с менструальным циклом. При пальпации определяются диффузное уплотнение ткани молочных желез, грубая фиброзная тяжистость при отсутствии выделений. На маммограммах отмечается наличие затемнений, характерных для выраженного диффузного фиброза.

Клинические, рентгенологические данные, результаты ультразвукового исследования говорят о резком преобладании в ткани молочных желез фиброзных компонентов. Патологии со стороны гениталий, как правило, не отмечается. У части больных имеют место слабоположительные ревмопробы.

Улучшение при этом клиническом варианте мастопатии достигается благодаря назначению нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак, напроксен, индометацин). Положительный терапевтический эффект проявляется в купировании болевого синдрома и уменьшении выраженности фиброза молочных желез. При сильных болях и упорном течении заболевания назначаются кортикостероиды (полькортолон, 8-16 мг/ сут) до улучшения состояния больных. Отмена кортикостероидов производится постепенно на фоне приема нестероидных противовоспалительных средств. Больные этой группы в большинстве своем в течение года получают повторное лечение, включающее индометацин, комплекс витаминов (веторон Е, ревивона, триовит, витрум циркус, сана-сол), биостимуляторы (ФИБС, стекловидное тело).

В заключение следует отметить, что определение клинического варианта диффузной мастопатии позволяет патогенетически подойти к подбору лекарственных средств. Многосторонность клинического проявления заболевания порой затрудняет определение его клинического варианта. Это обусловливает необходимость тщательного углубленного обследования больных, длительного наблюдения и проведения продуманного поэтапного лечения.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. С. Кириллов Воронежский областной клинический онкологический диспансер, Воронеж

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).

- https://www.lvrach.ru/1999/08/4528098.

- https://www.lvrach.ru/2005/01/4532018.

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.