Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Содержание

- Описание

- Классификация

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

Названия

Мастопатия.

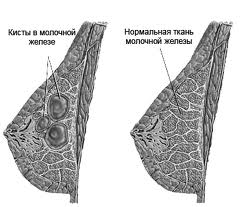

Кисты молочной железы пр мастопатии

Кисты молочной железы пр мастопатии

Описание

Мастопатия объединяет большую группу различных по морфологическому строению, но общих по этологии и патогенезу заболеваний молочной железы, являющихся по своему существу дисгормональными пролифератами.

Классификация

В основу классификации мастопатий включаются функциональные нарушения, морфологические изменения и клиническая картина заболевания, учитывается также этологический фактор. Однако большинство имеющихся классификаций основано на морфологических исследованиях. Большинство авторов выделяет фиброзно-кистозную мастопатию с преобладанием развития фиброзной ткани или кистовидных образований (без пролиферации эпителия и с выраженной пролиферацией эпителия).

Причины

Большинство современных авторов относят мастопатию к дисгормональным заболеваниям, считая, что в основе мастопатии лежит та или иная дисфункция половых желез. У 75 % больных мастопатией имеются нарушения функции половых желез (олигоменорея, дисменорея) и заболевания гениталий. Развитие мастопатии, как и рака молочной железы, связано не только с повышенным содержанием эстрогенных веществ, но и с другими эндокринными нарушениями. Можно предположить, что при нарушении нейро-гуморальных регуляций происходят значительные изменения стероидного обмена. В результате этого могут образоваться промежуточные продукты, не обнаруживающие эстрогенного эффекта, но, возможно, действующие на молочную железу. Для осуществления влияния эстрогенов на молочную железу необходимы и гипофизарные факторы — пролактин, ФСГ или гормон роста. Молочная железа в различных состояниях может по-разному реагировать на стимулирование гормонами.

Симптомы

Фиброзно-кистозная мастопатия относится к чрезвычайно распространенным заболеваниям. Сущность заболевания заключается в расширении протоков молочной железы с образованием кист, разрастаний соединительной ткани и эпителия, выстилающего протоки.

Различают две формы фиброзно-кистозной мастопатии: диффузную и узловатую. Клинические симптомы кистозно-фиброзной мастопатии разнообразны.

Основными симптомами заболевания являются боли в молочных железах, появление диффузного или ограниченного уплотнения, иногда выделения из соска. Боли бывают разнообразными как по характеру, так и по интенсивности и локализации. Некоторые больные жалуются на чувство полноты, давления и распирания в молочных железах, в других случаях отмечаются тупые или колющие боли, иррадиирующие в руку, шею и грудь. Вначале боли возникают в одной железе, а в другой; обычно они появляются или усиливаются за 5-7 дней до наступления менструации, достигают максимума накануне х и затем либо сразу, либо постепенно в течение 2-3 дней идут на убыль.

Уплотнение в железе локализуется чаще всего в верхне-наружном квадранте.

При обследовании в молочной железе обнаруживаются слегка болезненные, умеренно плотной консистенции узлы различной величины — от чрезвычайно мелких до крупных размеров, не имеющие четких границ. Узлы могут быть одиночными и множественными, в одной или, чаще, обеих молочных железах, располагаются симметрично, преимущественно в верхне-наружных квадрантах. Скопление больших и малых, расположенных рядом фиброзно-кистозных узлов напоминает мешок с дробью.

Уплотненные участки ясно ощущаются, если ткань железы захватывать в поперечной направлении. При обследовании больной в лежачем положении уплотненные участки становятся плоскими и более мягкими, уменьшаются в размерах, а иногда не прощупываются. При давлении на уплотненный участок железы в некоторых случаях из соска выделяется секрет, который имеет различную окраску: светло-желтую, желто-коричневую, шоколадную, темно-коричневую.

При контрастной маммографии выявляются расширенные протоки с кистозными образованиями.

В некоторых случаях при мастопатии обнаруживается опухоль, имеющая умерено плотную консистенцию, зернистую или даже слегка бугристую поверхность, нерезко переходящую в ткань железы. На фоне узловатости появляется один участок, более плотный и менее болезненный.

Узловатую форму мастопатии можно считать предраковым заболеванием в том смысле, что такой очаг начинает обособляться от окружающей ткани, приобретает форму узла, проявляет черты автономности роста, особенно если мастопатия выявляется в одной из молочных желез при двустороннем их поражении. При исследовании больной в горизонтальном положении опухоль не исчезает и не меняет форму, а ощущается давление узла (симптом Кенига). При такой ситуации возникает мысль о возможности малигнизации образования.

Фиброз и обструкция крупных протоков ведут к их расширению с образованием кист и задержкой секрета, в котором могут находиться химические и гормональные вещества, воздействующие на эпителий протоков и вызывающие гиперпластические изменения.

Наиболее угрожаемыми в смысле возможности превращения в рак нужно считать очаговые формы фиброзно-кистозной мастопатии с разрастаниями эпителия солидного типа.

Диагностика

Диагноз фиброзно-кистозной мастопатии иногда представляет собой большие трудности, и тогда возникает необходимость применения маммографии, цитологического исследования, и, наконец, биопсии.

При мастопатии в редких случаях наблюдается изолированные крупные «синие кисты». Эти ретенционные кисты имеют синеватую окраску, круглые очертания. Они хорошо ограничены и замкнуты. Размер их достигает 3-5 Кисты могут одиночными или множественными, поверхность их гладкая, отсутствует спаяние с кожей. Чаще всего они имеют плотно-эластическую консистенция. Для уточнения диагноза рекомендуется пункция кисты и цитологическое исследование е содержимого; после пункции можно произвести контрастную маммографию.

Лечение

Прежде чем приступить к лечению мастопатии, необходимо выяснить причину заболевания. Иногда на развитее мастопатии оказывают влияние социальные условия, семейная жизнь, психическая травма, ненормальная функция половых желез. Нередко приходится наблюдать, как после изменений условий жизни, устранения причин, способствующих развитию мастопатии, после лечения соответствующих гинекологических заболеваний наступает улучшение и исчезают признаки мастопатии.

В случаях мастопатий с преобладанием функциональных нарушений удается достигнуть успеха путем применения ретромаммарной новокаиновой блокады, лечение тиреотоксикоза и неврастении. При наличии гормональных нарушений возможно применение гормональных препаратов. Характер гормональной терапии зависит от инкреторных нарушений.

Гормонотерапию назначают после определения гормонального профиля больной — эстрогенов, преграндиола, 17-кетостероидов.

При эстрогенной недостаточности показаны эстрогенные препараты, при недостаточности гормона жёлтого тела- прогестерон или прегнин, при повышенной эстрогенной функции яичников применяют небольшие дозы андрогенных гормонов. Назначение андрогенов нашло более широкое применение в начале преклемактерического периода, когда соответствующие исследования обнаруживают гиперэстрогенизм. По мере угасания деятельности яичников целесообразно комбинированное введение эстрогенов и андрогенов.

Лечение гормонами целесообразно проводить в согласовании с эндокринологом и гинекологом.

Назначают витамины А, В1, Е с целью улучшения функции печени, принимающей участие в инанктивации избытка эстрогенов.

При лечении мастопатии применяют седативные, десенсибилизирующие и регулирующие обменные процессы средства: бромистые препараты, хлористый кальций и другие. Одновременно с проводимым лечением дают больной советы о нормализации половой жизни, о необходимости иметь беременность и роды.

Оперативному лечению подлежат ограниченные, узловатые формы мастопатий, состоящие из конгломератов мелких кист или одной крупной, расширенных протоков фиброзосоединительной ткани.

N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы

Содержание

- Описание

- Классификация

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

Названия

N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы.

Описание

Мастопатия объединяет большую группу различных по морфологическому строению, но общих по этологии и патогенезу заболеваний молочной железы, являющихся по своему существу дисгормональными пролифератами.

Классификация

В основу классификации мастопатий включаются функциональные нарушения, морфологические изменения и клиническая картина заболевания, учитывается также этологический фактор. Однако большинство имеющихся классификаций основано на морфологических исследованиях. Большинство авторов выделяет фиброзно-кистозную мастопатию с преобладанием развития фиброзной ткани или кистовидных образований (без пролиферации эпителия и с выраженной пролиферацией эпителия).

Причины

Большинство современных авторов относят мастопатию к дисгормональным заболеваниям, считая, что в основе мастопатии лежит та или иная дисфункция половых желез. У 75 % больных мастопатией имеются нарушения функции половых желез (олигоменорея, дисменорея) и заболевания гениталий. Развитие мастопатии, как и рака молочной железы, связано не только с повышенным содержанием эстрогенных веществ, но и с другими эндокринными нарушениями. Можно предположить, что при нарушении нейро-гуморальных регуляций происходят значительные изменения стероидного обмена. В результате этого могут образоваться промежуточные продукты, не обнаруживающие эстрогенного эффекта, но, возможно, действующие на молочную железу. Для осуществления влияния эстрогенов на молочную железу необходимы и гипофизарные факторы — пролактин, ФСГ или гормон роста. Молочная железа в различных состояниях может по-разному реагировать на стимулирование гормонами.

Симптомы

Фиброзно-кистозная мастопатия относится к чрезвычайно распространенным заболеваниям. Сущность заболевания заключается в расширении протоков молочной железы с образованием кист, разрастаний соединительной ткани и эпителия, выстилающего протоки.

Различают две формы фиброзно-кистозной мастопатии: диффузную и узловатую. Клинические симптомы кистозно-фиброзной мастопатии разнообразны.

Основными симптомами заболевания являются боли в молочных железах, появление диффузного или ограниченного уплотнения, иногда выделения из соска. Боли бывают разнообразными как по характеру, так и по интенсивности и локализации. Некоторые больные жалуются на чувство полноты, давления и распирания в молочных железах, в других случаях отмечаются тупые или колющие боли, иррадиирующие в руку, шею и грудь. Вначале боли возникают в одной железе, а в другой; обычно они появляются или усиливаются за 5-7 дней до наступления менструации, достигают максимума накануне х и затем либо сразу, либо постепенно в течение 2-3 дней идут на убыль.

Уплотнение в железе локализуется чаще всего в верхне-наружном квадранте.

При обследовании в молочной железе обнаруживаются слегка болезненные, умеренно плотной консистенции узлы различной величины — от чрезвычайно мелких до крупных размеров, не имеющие четких границ. Узлы могут быть одиночными и множественными, в одной или, чаще, обеих молочных железах, располагаются симметрично, преимущественно в верхне-наружных квадрантах. Скопление больших и малых, расположенных рядом фиброзно-кистозных узлов напоминает мешок с дробью.

Уплотненные участки ясно ощущаются, если ткань железы захватывать в поперечной направлении. При обследовании больной в лежачем положении уплотненные участки становятся плоскими и более мягкими, уменьшаются в размерах, а иногда не прощупываются. При давлении на уплотненный участок железы в некоторых случаях из соска выделяется секрет, который имеет различную окраску: светло-желтую, желто-коричневую, шоколадную, темно-коричневую.

При контрастной маммографии выявляются расширенные протоки с кистозными образованиями.

В некоторых случаях при мастопатии обнаруживается опухоль, имеющая умерено плотную консистенцию, зернистую или даже слегка бугристую поверхность, нерезко переходящую в ткань железы. На фоне узловатости появляется один участок, более плотный и менее болезненный.

Узловатую форму мастопатии можно считать предраковым заболеванием в том смысле, что такой очаг начинает обособляться от окружающей ткани, приобретает форму узла, проявляет черты автономности роста, особенно если мастопатия выявляется в одной из молочных желез при двустороннем их поражении. При исследовании больной в горизонтальном положении опухоль не исчезает и не меняет форму, а ощущается давление узла (симптом Кенига). При такой ситуации возникает мысль о возможности малигнизации образования.

Фиброз и обструкция крупных протоков ведут к их расширению с образованием кист и задержкой секрета, в котором могут находиться химические и гормональные вещества, воздействующие на эпителий протоков и вызывающие гиперпластические изменения.

Наиболее угрожаемыми в смысле возможности превращения в рак нужно считать очаговые формы фиброзно-кистозной мастопатии с разрастаниями эпителия солидного типа.

Диагностика

Диагноз фиброзно-кистозной мастопатии иногда представляет собой большие трудности, и тогда возникает необходимость применения маммографии, цитологического исследования, и, наконец, биопсии.

При мастопатии в редких случаях наблюдается изолированные крупные «синие кисты». Эти ретенционные кисты имеют синеватую окраску, круглые очертания. Они хорошо ограничены и замкнуты. Размер их достигает 3-5 Кисты могут одиночными или множественными, поверхность их гладкая, отсутствует спаяние с кожей. Чаще всего они имеют плотно-эластическую консистенция. Для уточнения диагноза рекомендуется пункция кисты и цитологическое исследование е содержимого; после пункции можно произвести контрастную маммографию.

Лечение

Прежде чем приступить к лечению мастопатии, необходимо выяснить причину заболевания. Иногда на развитее мастопатии оказывают влияние социальные условия, семейная жизнь, психическая травма, ненормальная функция половых желез. Нередко приходится наблюдать, как после изменений условий жизни, устранения причин, способствующих развитию мастопатии, после лечения соответствующих гинекологических заболеваний наступает улучшение и исчезают признаки мастопатии.

В случаях мастопатий с преобладанием функциональных нарушений удается достигнуть успеха путем применения ретромаммарной новокаиновой блокады, лечение тиреотоксикоза и неврастении. При наличии гормональных нарушений возможно применение гормональных препаратов. Характер гормональной терапии зависит от инкреторных нарушений.

Гормонотерапию назначают после определения гормонального профиля больной — эстрогенов, преграндиола, 17-кетостероидов.

При эстрогенной недостаточности показаны эстрогенные препараты, при недостаточности гормона жёлтого тела- прогестерон или прегнин, при повышенной эстрогенной функции яичников применяют небольшие дозы андрогенных гормонов. Назначение андрогенов нашло более широкое применение в начале преклемактерического периода, когда соответствующие исследования обнаруживают гиперэстрогенизм. По мере угасания деятельности яичников целесообразно комбинированное введение эстрогенов и андрогенов.

Лечение гормонами целесообразно проводить в согласовании с эндокринологом и гинекологом.

Назначают витамины А, В1, Е с целью улучшения функции печени, принимающей участие в инанктивации избытка эстрогенов.

При лечении мастопатии применяют седативные, десенсибилизирующие и регулирующие обменные процессы средства: бромистые препараты, хлористый кальций и другие. Одновременно с проводимым лечением дают больной советы о нормализации половой жизни, о необходимости иметь беременность и роды.

Оперативному лечению подлежат ограниченные, узловатые формы мастопатий, состоящие из конгломератов мелких кист или одной крупной, расширенных протоков фиброзосоединительной ткани.

Доброкачественные новообразования молочной железы (фиброаденома, киста, липома, цистаденома, локализованный фиброаденоматоз и т.д.)

Утратил силу — Архив

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2013

Категории МКБ: Доброкачественное новообразование молочной железы (D24)

Разделы медицины: Онкология

Общая информация

Краткое описание

Утвержден протоколом заседания

Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗ РК

№23 от 12.12.2013

По определению ВОЗ (Женева, 1984) мастопатия — дисплазия молочной железы, фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани молочной железы с ненормальным соотношением эпителиального и соединительнотканного компонентов. Эти изменения сочетаются в различных вариантах, что может вызвать появление пальпируемого узла.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Доброкачественные новообразования молочной железы (фиброаденома, киста, липома, цистаденома, локализованный фиброаденоматоз и т.д.)

Код протокола:

D 24 -Доброкачественные новообразования молочной железы

Сокращения, используемые в протоколе:

РМЖ — рак молочной железы

ДГМЖ — дисгормональная гиперплазия молочной железы

Дата разработки протокола: апрель 2013 г.

Категория пациентов: пациенты с наличием в молочных железах доброкачественных новообразований.

Пользователи протокола: врачи-маммологи медицинских учреждений.

Облачная МИС «МедЭлемент»

Облачная МИС «МедЭлемент»

Классификация

Клиническая классификация

Гистологическая классификация доброкачественных опухолей молочной железы (ВОЗ, 1984)

I. Эпителиальные опухоли:

1. интрадуктальная папиллома

2. аденома соска

3. аденома: а) тубулярная; б) лактирующая

4. прочие

II. Смешанные соединительно-тканные и эпителиальные опухоли:

1. фиброаденома:

а) периканакулярная (околопротоковая) фиброаденома;

б) интраканакулярная (внутрипротоковая) фиброаденома

2. листовидная опухоль (кистозная карцинома филлоидная)

III. Другие типы опухолей:

1. опухоли мягких тканей

2. опухоли кожи

IV. Неклассифицируемые опухоли.

V. Дисплазия молочной железы (фиброзно-кистозное заболевание)

VI. Опухолеподобные процессы:

1. эктазия протока

2. воспалительные псевдоопухоли

3. гамартома

4. гинекомастия

5. прочие

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Основные диагностические исследования, которые необходимо выполнять при первичном обращении больной до начала лечения:

Лабораторные исследования:

— Общий анализ крови

— Группа крови, Rh-фактор

— Общий анализ мочи

— Биохимический анализ крови (мочевина, билирубин, глюкоза, белок)

— RW (реакция Вассермана)

— Коагулограмма

— Анализ крови на ВИЧ, HbsAg, гепатит В и С

Инструментальная диагностика:

-УЗИ молочных желез и регионарных зон

— Маммография

— Флюорография

— ЭКГ

Морфологическая диагностика

— цитологическая (пункционная) биопсия (тонкоигольная биопсия).

— трепан-биопсия или секторальная резекция молочной железы.

Дополнительные диагностические мероприятия:

— Консультация гинеколога (по показаниям)

— Консультация эндокринолога (по показаниям)

— УЗИ органов малого таза, щитовидной железы (по показаниям)

— МРТ или рентгенография турецкого седла (для исключения гормон продуцирующих опухолей гипофиза) (по показаниям)

Жалобы и анамнез

Жалобы: образование в молочной железе Анамнез: Наличие онкологических заболеваний у близких родственников, раннее начало или позднее наступление менархе (до 12 лет), неспособность к деторождению, поздний климактерический период (старше 55 лет), поздний возраст первой беременности и первых родов (старше 30 лет), неконтролируемый прием ОК или ГЗТ, гинекологические заболевания (миома матки, эндометриоз, эндометрит и т.д.), патология щитовидной железы увеличивает риск развития образований молочной железы.

При осмотре определяют:

— симметричность расположения и форму молочных желез;

— уровень стояния сосков и их вид (втяжение, отклонение в сторону);

— состояние кожи (гиперемия, отек, морщинистость, втяжения или выпячивания на ней, сужение ареолярного поля и т.д.);

— патологические выделения из соска (количество, цвет, длительность);

— наличие отека руки на стороне поражения.

Пальпация молочных желез проводится в вертикальном и горизонтальном положениях.

Пальпация регионарных и шейно-надключичных лимфатических узлов (как правило, производят в вертикальном положении).

Лабораторная диагностика: диагностического значения не имеет.

Инструментальная диагностика

Рентгенологическая диагностика является одним из ведущих методов выявления доброкачественных заболеваний и рака молочной железы, особенно если опухоль небольших размеров и не пальпируется.

Маммография показана всем больным в возрасте 40 лет и старше. Методы обследования, которые необходимо выполнить больной до начала лечения:

а) пункционная биопсия опухоли с цитологическим исследованием и/или трепан-биопсия.

б) ультразвуковое исследование органов малого таза;

в) рентгенологическое исследование легких;

г) ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфоузлов.

Маммография и УЗИ дополняют друг друга, т.к. при маммографии могут быть видны опухоли, которые не определяются при УЗИ, и наоборот.

Показания для консультации специалистов: при наличии сопутствующих заболеваний.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика включает в себя исключение плазмоцитарного мастита, рака молочной железы, особенно отечно-инфильтративной формы, болезни Педжета, маститоподобного, «панцирного» и язвенно-некротического рака молочной железы.

Онлайн-консультация врача

Посоветоваться с опытным специалистом, не выходя из дома!

Консультация по вопросам здоровья от 2500 тг / 430 руб

Интерпретация результатов анализов, исследований

Второе мнение относительно диагноза, лечения

Выбрать врача

Лечение

Цель лечения: удаление доброкачественных образований молочной железы.

Немедикаментозное лечение:

— режим,

— диета питание богатое белками, витаминами,

— здоровый образ жизни,

— регулярное обследование (1 раз в 6 мес.),

— борьба с ожирением.

Медикаментозное лечение проводится при образованиях до 1 см. (стандартной схемы лечения нет. Лечение как при фиброзно-кистозной болезни).

Другие виды лечения не проводятся.

Хирургическое вмешательство является основным методом лечения доброкачественных новообразований молочной железы.

Выполняется секторальная резекция молочной железы со срочным гистологическим исследованием удаленного операционного материала.

Основные виды оперативных вмешательств

Лампэктомия

Удаление опухоли обычно выполняется по поводу фиброаденомы. Кожный разрез делается либо над самой опухолью, либо по краю ареолы (околососковый кружок), либо по субмаммарной складке (складка под молочной железой). Два последних варианта более эстетичны. Обычно, через год рубец от такого разреза довольно трудно найти. Производится удаление самой опухоли, при этом не повреждаются протоки молочной железы (и не возникает проблем для последующего кормления грудью), не возникает деформации железы, не возникает дефицита объѐма железы. Ушивается «ямка» в месте расположения опухоли, накладывается внутрикожный шов.

Секторальная резекция молочной железы

Такую операцию делают при узловой мастопатии (сборный диагноз, включающий и ситуации с уплотнением в молочной железе неизвестной природы). Кожный разрез производят либо над уплотнением, либо по краю ареолы, либо по субмаммарной складке. Удаляется уплотнение, образовавшийся дефект ткани железы ушивается, накладывается внутрикожный шов.

Особая техника секторальной резекции применяется при внутрипротоковой папилломе (обычно это маленькая опухоль, расположенная в протоке и проявляющаяся выделениями из соска). В проток вводится красящее вещество. Кожный разрез делается по краю ареолы, за соском находят прокрашенный проток, в этом месте его пересекают, выделяют к периферии от соска с тем, чтобы была удалена папиллома. Ушивается ткань железы и кожа внутрикожным швом.

Центральная резекция молочной железы

Применяется при внутрипротоковой папилломе, когда еѐ не удаѐтся локализовать, при множественных внутрипротоковых папилломах, располагающихся в центральных отделах протоков. Операция приемлема в тех случаях, когда не предвидится кормление грудью. После кожного разреза, выполненного по краю ареолы, за соском пересекают все протоки. Ткань железы с центральными отделами протоков выделяют на 2-3 см и удаляют. Дефект ткани железы ушивается, накладывается внутрикожный шов.

Используется при аденоме соска — редкой доброкачественной опухоли или как диагностический этап для морфологической диагностики рака Педжета. Клиновидно резецируется сосок, накладываются узловые швы тонким шовным материалом. Часть протоков при этом пересекаются, что может осложнить последующую лактацию.

Профилактические мероприятия

Первичная профилактика:

— режим,

— диета,

— здоровый образ жизни,

— регулярное обследование (осмотр, УЗИ, маммография),

— борьба с ожирением.

Факторы риска:

— раннее начало месячных (раньше 12 лет),

— позднее наступление менопаузы (старше 55 лет),

— поздний срок первой беременности и родов (старше 30 лет),

— частые аборты в анамнезе,

— неконтролируемый прием ОК или ГЗТ,

— гинекологические заболевания (миома матки, эндометриоз, эндометрит и т.д.),

— патология щитовидной железы.

— осмотр маммолога каждые 3 месяца в течение 3-х лет

— УЗИ 1 раз в 6 месяцев.

— Маммография 1 раз в год.

При выявлении злокачественного новообразования диагностика и специализированное лечение в онкологическом учреждении.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе: отсутствие признаков наличия доброкачественных новообразований в молочной железе по данным клинического обследования, УЗИ и маммографии.

Госпитализация

Показания для госпитализации: наличие доброкачественного новообразования в молочных железах.

Информация

Источники и литература

- Протоколы заседаний Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗ РК, 2013

- 1. Берг В.А., Блюм Д.Д., Кормак Д.Б., и соавт. Комбинированный скрининг УЗИ и маммографии по сравнению с только лишь маммографией женщин с повышенным риском рака молочной железы. 2008 май 14; 299(18): 2151 — 63. 2. Маккаверт М., Одоннел М.Е., Арури С., и соавт. Ультразвуковое исследование является полезным дополнением к маммографии в оценке опухолей молочной железы всех пациентов. Международный журнал клинической практики. 2009 ноябрь; 63(11): 1589 — 94. 3. Гимайр Б., Хан М.И., Бибусал Т., и соавт. Точность тройного тестирования при диагностике пальпируемого уплотнения груди. Журнал Непальской медицинской ассоциации. 2008; 47(172): 189 — 92. 4. Корсетти В., Хуссами Н., Феррари А., и соавт. Скрининг груди с помощью УЗИ у женщин с маммографически отрицательной плотностью груди: Данные выявления нарастающего рака и ложноположительных результатов. Европейский онкологический журнал. 2008; 44: 539 — 44. 5. Хунг В.К., Чан С.В.В., Суен Д.Т.К., и соавт. Направление в клинику к специалистам маммологам. Хирургический журнал. 2006 декабрь; 76(5): 310 — 12. 6. Афонсо Н. Женщины с высоким риском развития рака молочной железы — Что необходимо знать врачам первичной медицинской помощи. Американский журнал семейной медицины. 2009; 22: 43 — 50. 7. Медицинский консультативный секретариат. Маммографический скрининг женщин в возрасте от 40 до 49 лет со средним риском развития рака молочной железы. Серийные исследования оценки медицинских технологий Онтарио. 2007; 7(1). 8. Готсц П.К., Нилсен М. Скрининг рака молочной железы с помощью маммографии. Кохрановская база данных систематических анализов. 2009 октябрь 7(4): CD001877. 9. Тистлвейт Д, Стюарт Р.А. Клиническое обследование груди у бессимптомных женщин: Изучение данных. Австралийский семейный врач. 2007 март; 36(3): 145 — 50. 10. Агентство по качеству и медицинскому исследованию. Руководство к рекомендациям клинической профилактики Американской рабочей группы по профилактическим мерам, правительство 2009. (интернет коммуникация 12 февраля 2010 на https://epssahrq). 11. Костерс Д.П., Готсц П.К. Регулярные самостоятельные и клинические обследования по раннему выявлению рака молочной железы. Кохранская база данных систематических анализов. 2003; 2: CD003373. 12. Харви M., Хупер Л., Хоуэль A.Х. Центральное ожирение и риск развития рака молочной железы: систематический анализ. Анализ ожирения. 2003 август; 4(3): 157 — 73. 13. Инну M., Нода M., Курахаши Н., и соавт. Влияние метаболических факторов на последующий онкологический риск: результаты крупного когортного исследования, основанного на населении в Японии. Европейский журнал по профилактике рака. 2009 июнь; 18(3): 240 — 47. 14. Маккормак В.А., Дос Сантос Сильва И. Плотность молочных желез и паренхиматозные особенности как маркеры риска развития рака молочной железы: Мета-анализ. Эпидемиологические биологические маркеры онкологической профилактики. 2006; 15(6): 1159 — 69. 15. Марчбэнкс П.А., Макдональд Д.А., Уилсон Х.Г., и соавт. Пероральные контрацептивы и риск развития рака молочной железы. Медицинский журнал Новой Англии. 2002; 346 (26): 2025 — 32. 16. Гао И., Шу Х., Дай К., и соавт. Взаимосвязь менструальных и репродуктивных факторов с риском развития рака молочной железы: результаты Шанхайского исследования рака молочной железы. Международный онкологический журнал. 2000; 87: 295 — 300. 17. Хартман Л.К., Селлерс Т.А., Фрост M.Х., и соавт. Доброкачественные заболевания молочной железы и риск развития рака молочной железы. Медицинский журнал Новой Англии. 2005; 353(3): 229 — 36. 18. Коллинс Л., Баер Х.Д., Тамими Р.М., и соавт. Влияние семейного анамнеза на риск развития рака молочной железы у женщин с биопсией доброкачественного заболевания молочной железы. Онкологические заболевания. 2006; 107: 1240 — 7. 19. Воршам М.Д., Абрамс Д., Ражу У., и соавт. Уровень заболеваемости рака молочной железы в группе женщин с доброкачественным заболеванием груди. 2007; 13(2): 115 — 21.

Информация

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА

Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

Нургазиев К.Ш. д.м.н., директор Каз НИИ онкологии и радиологии

Мухамбетов С.М. к.м.н., врач-маммолог Казахского НИИ онкологии и радиологии

Рецензенты:

Зав. кафедрой онкологии АГИУВ д.м.н. Балтабеков Н.Т.

Указание на отсутствие конфликта интересов: отсутствует.

Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 5 лет после его вступления в действие и/или при появлении новых методов диагностики/лечения с более высоким уровнем доказательности.

Прикреплённые файлы

Мобильное приложение «MedElement»

- Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Мобильное приложение «MedElement»

- Профессиональные медицинские справочники

- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Внимание!

Если вы не являетесь медицинским специалистом:

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro», «Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта», не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro», «Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта» являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- https://kiberis.ru/?p=30508.

- https://kiberis.ru/?p=22348.

- https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7-%D0%B8-%D1%82-%D0%B4/13766.

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая эффективность прототипа лекарственной формы соединения ЛХС-1208 для внутривенного введения // Российский биотерапевтический журнал. 2012. № 2. С. 49.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- А.В. Ланцова, Е.В. Санарова, Н.А. Оборотова и др. Разработка технологии получения инъекционной лекарственной формы на основе отечественной субстанции производной индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. Т. 13. № 3. С. 25-32.