ГЕМОСТАЗ (СИСТЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ) — ЭТО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ ВНУТРИ СОСУДИСТОГО РУСЛА И ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДОТВРАЩАЕТ КРОВОПОТЕРЮ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ СОСУДОВ. ЭТОТ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС БАЛАНСА МЕЖДУ ТРОМБОЗОМ И КРОВОТЕЧЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛЕТОЧНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, А НАРУШЕНИЕ ЭТОГО РАВНОВЕСИЯ ПРИВОДИТ ЛИБО К ПОВЫШЕННОЙ КРОВОТОЧИВОСТИ, ЛИБО К ТРОМБОЗАМ.

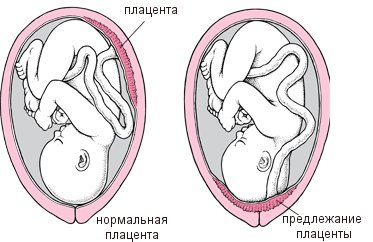

Многие исследования и открытия в области гемостазиологии помогли пересмотреть причины, патогенез, концепцию лечения и профилактики важнейших осложнений беременности (синдром привычной потери плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, гестозы, антенатальная гибель плода, тромботические осложнения у беременных и в послеродовом периоде) [5].

Физиологические и патологические изменения в системе свертывания

Беременность — особенное состояние организма, при котором происходят существенные изменения гемостаза: на фоне гормональных перестроек меняется тонус сосудистых стенок, растет потенциал свертывающей системы крови, увеличивается объем циркулирующей крови. Нарушение этого хрупкого равновесия в системе гемостаза на фоне беременности может привести к высокому риску развития тромботических осложнений, кровотечений и акушерских потерь [4].

Частота этих осложнений существенно возрастает при носительстве генетических дефектов системы гемостаза, объединенных термином «наследственная тромбофилия» (мутация в гене протромбина, Лейденовская мутация, дефицит АТ III, дефицит протеина С и S, дезагрегационная тромбоцитопатия и т. д.), и при приобретенных формах нарушениях гемостаза (гипергомоцистеинемия, АФС, СКВ, метабо- лический синдром, варикозная болезнь вен и т. д.) [4]. Сравнительно недавно стала изучаться роль тромбофилии и в патогенезе развития нарушений имплантации плодного яйца, нарушений формирования маточно-плацентарного кровотока и, соответственно, в формировании гестозов («токсикозов») у беременных. Таким образом, наличие тромбофилии представляет серьезный риск не только для исхода беременности, но и является угрозой жизни и здоровью беременной женщины и плоду [2].

Клинические проявления тромбофилий во время беременности очень многообразны. Но своевременное выявление, диагностика (комплекс включает в себя такие исследования, как генетический анализ, гомоцистеин, антифосфолипидные антитела, оценка функционального состояния тромбоцитов, коагулограмма) и правильная трактовка анамнеза и показателей позволяют диагностировать наличие тромбофилии и, соответственно, вовремя начать лечение для предотвращения осложнений (как акушерских, так и тромботических) [2].

Клинический пример 1:

«Пациентка А. 28 лет. Диагноз: наследственная предрасположенность к тромбофилии (гете- розиготы F2, F13, ITGB3, FGB), состоявшийся тромбоз в анамнезе (ТЭЛА после кесарева сечения (КС) 2012 г.). Обратилась на малом сроке беременности. Ведение беременности на низкомолекулярных гепаринах (НМГ), антиагрегантах, симптоматической терапии. Мониторинг показателей гемостаза, допплера. Коррекция терапии по показателям. Плановое КС. Профилактика тромботических осложнений в послеродовом периоде (НМГ в течение 6 нед.).»

Классификации тромбофилий

Существует несколько классификаций тромбофилий. Тромбофилии подразделяют на врожденные и приобретенные:

- Врожденные (генетические) тромбофилии связаны с нарушением структуры генов определенных белков, которые принадлежат к системе свертывания крови.

- Приобретенные, или ситуационные, тромбофилии являются следствием возрастных изменений, оперативных вмешательств, травм, приема гормональных препаратов.

Также различают тромбофилии гематогенные и негематогенные:

1. ГЕМАТОГЕННЫЕ:

- обусловленные нарушением сосудисто-тромбоцитарного звена (тромбоцитоз, синдром «липких» тромбоцитов)

- обусловленные аномалиями или дефицитом физиологических антикоагулянтов (дефицит антитромбина III, протеинов C и S)

- обусловленные гиперпродукцией или аномалией факторов свертывающей системы крови (Лейденовская мутация, полиморфизм гена протромбина, гиперфибриногенемия)

- связанные с нарушением системы фибринолиза (повышение в плазме уровня PAI-1, дефицит плазминогена)

- метаболические (гипергомоцистеинемия)

2. НЕГЕМАТОГЕННЫЕ

- гемореологические формы (замедление тока крови в местах сужения, турбулентное течение крови)

- аутоиммунные и инфекционно-иммунные формы (антифосфолипидный синдром)

- ятрогенные, в том числе медикаментозные формы (возникшие на фоне приема оральных контрацептивов, ЗГТ, цитостатиков, дексаметазона, операции на органах малого таза)

Методы диагностики тромбофилии

Диагностические мероприятия включают в себя:

- Семейный анамнез (при наследственных тромбофилиях), анамнез сопутствующих заболеваний (при приобретенных), акушерский анамнез (синдром привычной потери плода — СППП, антенатальная гибель плода, тромботические осложнения во время беременности или в послеродовом периоде).

- Данные лабораторных исследований (развернутая коагулограмма с определением уровня факторов свертывающей системы и физиологических антикоагулянтов, определение агрегационной способности тромбоцитов, диагностика полиморфизмов генов тромбогенности и фолатного цикла методом ПЦР).

- Инструментальные методы (ультразвуковое исследование сосудов, в том числе оценка состояния маточного кровотока при планировании беременности и маточно-плацентарного кровотока при беременности, дуплексное сканирование сосудов, компьютерная и магнитно-резонансная томография, эхокардиография и т. д.).

Немаловажным является своевременное выявление и диагностика других факторов риска осложненного течения беременности, которые могут усугублять проявления тромбофилии и ухудшать прогноз. К ним относятся инфекции, иммунные и эндокринные факторы, хромосомные аномалии, заболевания печени [3].

Клинический пример 2:

«Пациентка Д. 42 года. Д-з: наследственная предрасположенность к тромбофилии (гетерозиготы F5, PAI-1, ITGA2, MTHFR677), СППП, возрастной фактор, латентный железодефицит. В анамнезе: роды — 2, замершие беременности на раннем сроке — 3. Обрати- лась после ЗБ. Проведены восстановительная терапия и дообследование, прегравидарная подготовка. При наступлении беременности продолжена терапия: НМГ, фолиевая кислота, антиоксиданты, препараты железа. Срочные роды. Профилактика тромботических осложнений в послеродовом периоде (НМГ в течение 6 нед.).»

Своевременное выявление рисков тромботических осложнений, рисков патологии и угрозы вынашивания беременности позволяет правильно сформировать эффективные методы профилактики и лечения. При таком подходе терапия действует на основную причину заболевания, а не только купирует симптоматику [1].

Основные принципы терапии

Если генетическая предрасположенность к тромбофилии, антифосфолипидный синдром, гипергомоцистемия и другие сочетанные формы тромбофилических рисков выявлены при обследовании, то успешное лечение и профилактика повторных осложнений возможны при условии раннего (предгравидарного) начала подготовки (так как патогенетические негативные эффекты тромбофилий начинают осуществляться с момента имплантации, инвазии трофобласта и плацентации), воздействия на патогенез (антикоагулянтная, антиагрегантная терапия), а также дифференцированного индивидуального подхода к каждой пациентке в зависимости от формы тромбофилии и сопутствующей патологии [1].

Клинический пример 3:

«Пациентка В. 33 г. Д-з: наследственная предрас-положенность к тромбофилии (патологиче-ская гомозигота PAI-1, гетерозиготы интегрин а2, в3, FGB), первичное бесплодие, сочетанный фактор (ЭКО — 1 отрицательный результат, два криопереноса — отрицательный результат). УЗИ с цветовым допплеровским картированием (ЦДК): гипоплазия эндометрия, нарушение показателей гемодинамики маточного кровотока. Обратилась для планирования криопереноса. Подготовка к криопереносу (НМГ, антиагреганты, антиоксиданты). Показатели на фоне лечения с положительной динамикой. Произведен криоперенос. Получена беременность (бихориальная, биамниотическая двойня). Ведение беременности на НМГ, контроль показателей гемостаза. Коррекция назначений по показателям (На 5-6 нед. — ретрохориальная гематома (РХГ), на 20-21 нед. — нарушение гемодинамики маточно-плацентарного кровотока 1А степени). Плановое КС 35-36 нед. Профилактика тромботических осложнений в послеродовом периоде (НМГ).»

Базовыми препаратами в процессе подготовки, ведения беременности и послеродового периода, конечно, являются противотромботические препараты — низкомолекулярные гепарины, антиагреганты, а также фолиевая кислота в индивидуально подобранной дозировке и, по показаниям, вспомогательная терапия (препараты железа, антиоксиданты, препараты прогестерона, глюкокортикоиды) [3].

Список литературы:

1. Доброхотова Ю. Э., Щеголев А. А., Комраков В. Е. и др.; Под ред. Ю. Э. Доброхотовой, А. А. Щеголева. Тромботические состояния в акушерской практике. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

2. Макацария А. Д., Бицадзе В. О. Тромбофилические состояния в акушерской практике. — М.: РУССО, 2001. — 704 с.

3. Мхеидзе Н. Э. Клиническое значение выявления генетической и приоб- ретенной тромбофилии у беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты в анамнезе. — М., 2006.

4. Репина М. А., Сумская Г. Ф., Лапина Е. Н. Наследственные нарушения системы гемостаза и беременность. — СПб, 2008.

5. Физиология и патология гемостаза. Под ред. д. м. н. проф. Н. И. Стуклова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.

Дисфункциональные маточные кровотечения

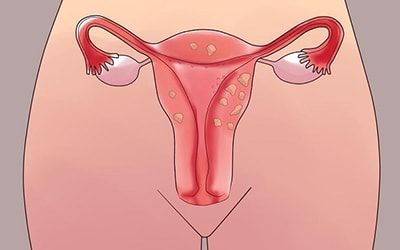

Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК) составляют практически половину всех маточных кровотечений и являются следствием нарушения гипоталамо-гипофизарной регуляции функции яичников. Результат такого нарушения — ановуляция с персистенцией или атрезией фолликулов, что приводит к абсолютной или относительной гиперэстрогении при нормальном уровне эстрадиола и низком уровне прогестерона.

ДМК могут развиваться в любой период репродуктивного возраста, однако чаще — в период становления функции яичников (пубертатный) и ее инволюции (пре- и перименопаузальный).

При отсутствии овуляции увеличивается время воздействия эстрогенов на эндометрий (и это более важно, чем абсолютное количество эстрогенов). Эти гормоны ответственны за пролиферативные процессы в слизистой матки без секреторной трансформации ее. Таким образом, слизистая не созревает, и формируется гиперплазия эндометрия.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию специалиста-гинеколога.

- Стоимость первичной консультации — 3 000

- Стоимость консультации с УЗИ — 4 200

Записаться на прием

Ювенильные кровотечения

В пубертатном возрасте для ДМК характерна задержка месячных на 1,5-3 месяца с последующим обильным кровотечением более 7 дней. Об интенсивности кровотечения свидетельствует наличие сгустков и симптомов анемизации (бледность, слабость, головокружение, тахикардия). Диагноз не сложен, однако с учетом физиологически обусловленной нерегулярности ритма и объема менструаций в первые 2 года после менархе, можно упустить момент начала консервативного лечения и верификации таких врожденных эндокринопатий, как поликистозные яичники и дисфункция коры надпочечников.

Поэтому мамам следует обращаться с дочерьми к гинекологу-эндокринологу, если возникают сомнения в оценке обильности и регулярности месячных, строения скелета девочки, характера роста волос, состояния кожи.

Лечение ДМК

Для устранения патологии данного типа гинекологи выполняют гемостатические процедуры, после чего восстанавливают менструальный цикл и исключают развитие рецидива. В зависимости от объема потерянной крови подбирается хирургическое или консервативное лечение. Если гемоглобин превышает 100 г/л, то предпочтение отдается консервативному лечению, и используются сокращающие матку и гемостатические лекарственные средства. При отсутствии результата эксперты назначают прогестероновые медикаменты, которые устраняют патологию в течение недели после приема и отмены.

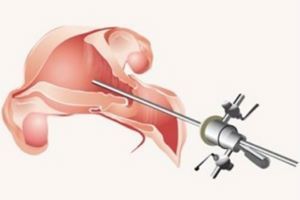

Хирургическое лечение показано при значительных кровопотерях и при падении гемоглобина ниже 70 г/л. При этом пациентка испытывает предобморочное состояние и чувствует онемение конечностей. Специалисты выполняют раздельное диагностическое выскабливание и гистероскопию. Данные методы лечения противопоказаны при наличии заболеваний крови (требуется консультация гематолога). Комплексное лечение включает в себя прием витаминов B12, B6, C, P. Обязательно употребляются лечебные препараты с фолиевой кислотой и железом. Исключить осложнения из-за кровопотерь поможет переливание свежей плазмы и эритроцитарной части крови.

Диагностика ДМК

Перед выбором стратегии лечения проводится:

- Контроль овуляции при помощи УЗИ.

- УЗИ органов малого таза, надпочечников, щитовидной железы.

- Сдача гормональных анализов (тестостерон общий, ЛГ, ФСГ, прогестерон).

- Проверка времени свертываемости крови и сдача ОАК.

- Консультация офтальмолога, невролога, гинеколога, эндокринолога.

Наши врачи

Врач-гинеколог, заведующий отделением гинекологии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Стаж 31 год

Записаться на прием

ДМК репродуктивного периода

- Стоимость: 47 500 руб.

- Продолжительность: 20 до 60 минут

- Госпитализация: 1 день в стационаре

Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном периоде возникают чаще после прерывания беременности, неблагополучных родов, на фоне стрессов, инфекционных процессов в репродуктивном тракте, на фоне эндокринных заболеваний, поликистозных яичников, диабета, при метаболическом синдроме.

Лечение ДМК

Подбор стратегии лечения проводится после соскоба и гистологического исследования. Выполняется гемостаз гормонального и негормонального типа, если часто происходят рецидивы. Эксперты назначают гормональные препараты на основе анализов, чтобы выровнять менструальный цикл и избежать рецидива. В комплексной терапии проводится нормализация работы ЦНС, восполнения нехватки полезных веществ, снятие обострений хронических заболеваний. Если наблюдается анемия, то назначаются препараты с высоким содержанием железа.

Лечение также включает 2 этапа: остановка кровотечения (гемостаз — хирургический или гормональный) и профилактика рецидивов кровотечения.

Хирургический гемостаз в этой возрастной группе имеет существенное значение, поскольку проводится под контролем гистероскопии, и позволяет исключить или уточнить наличие внутриматочной патологии (миома, полип, аденомиоз); последующее же гистологическое исследование позволяет оценить степень гиперплазии эндометрия, исключить наличие аденокарциномы.

Выбор хирургических методов, препаратов и путей введения препаратов для лечения кровотечений в этой возрастной группе всегда учитывает необходимость исполнения репродуктивных задач женщины.

Диагностика ДМК

Для проверки состояние здоровья назначается МРТ или УЗИ для исключения новообразований и тяжелых травм в половой системе. Дополнительно проводится комплексная проверка состояния крови и консультация гематолога. Обязательно потребуется сдача гормональных анализов для определения сбоев в работе половой системы и щитовидной железы.

ДМК в пре- и перименопаузальном периоде

В этом периоде маточные кровотечения значительно возрастают в виду физиологического истощения овариального резерва и нарушения обратных связей между уровнями гонадотропинов и периферических яичниковых гормонов (эстрадиола, прогестерона). Это начинается в возрасте после 40 лет. Цикличность постепенно нарушается: сначала интервалы между месячными кровотечениями сокращаются, а затем увеличиваются и переходят в менометроррагии.

Лечение ДМК

Назначается лечение на основе информации, полученной во время диагностики. Поскольку именно в этом возрасте (45-55 лет) увеличивается и доля органических причин кровотечений (миомы, аденомиоз, полипы, опухоли), то гормональный гемостаз может быть использован в виде исключения, тогда как хирургические методы (удаление субмукозного узла, полипэктомия, гистероскопия диагностическая и лечебная) позволяют поставить правильный диагноз и определить индивидуально необходимое гормональное или хирургическое лечение.

Диагностика ДМК

Чтобы точно поставить диагноз, назначаются следующие процедуры:

- Сдача анализов щитовидной железы и половых гормонов.

- Коагулограмма.

- Мазок из шейки матки для выявления раковых тканей.

- УЗИ и МРТ органов малого таза.

- Проверка длительности и частоты менструального цикла.

- Раздельное диагностическое выскабливание.

- Гистероскопия

Маточные кровотечение в постменопаузе

ДМК в постменопаузе в первую очередь рассматриваются как симптом злокачественного процесса эндометрия или шейки матки. Причиной также могут быть и гормонально-активные опухоли яичников. Вне связи со злокачественной трансформацией причиной ДМК могут быть гиперплазия эндометрия, полипы и атрофический кольпит. Осмотр влагалища и шейки в зеркалах позволяет уточнить состояние слизистой нижних отделов гинекологического тракта.

При атрофическом кольпите причина скудных кровянистых выделений — в истонченной и эрозированной слизистой влагалища. Основной жалобой до появления кровомазаний у таких пациенток бывает сухость и дискомфорт, и чаще у тех, которые практикую половые контакты. Лечение состоит в местном (интравагинальном) применении препаратов с эстрогенами, лактобактериями, бактериофагами.

Лечение ДМК

Маточные кровотечения в постменопаузе в подавляющем большинстве случаев являются показанием для гистероскопии и выскабливания эндометрия с последующим гистологическим исследованием для определения диагноза и дальнейшей тактики. В тяжелых случаях проводится полное удаление матки. Нередко гинекологи ждут облегчения со временем без хирургического лечения, но это не приводит к положительному результату. Следует помнить о необходимости ежегодного осмотра гинекологом и УЗ-контроля у всех женщин в менопаузе и постменопаузе. При отсутствии жалоб М-эхо более 5 мм — есть показание к гистероскопии и гистологической оценке эндометрия.

Диагностика ДМК

На данном этапе нужно дифференцировать маточные кровотечения от менструаций. В этом возрасте они происходят очень редко. Специалисты выполняют гистероскопию перед и после проведения выскабливания. Часто после процедуры обнаруживаются полипы, миомы и эндометриоз. Реже патология связана с новообразованием в яичнике, которое вызывает гормональный дисбаланс. Точно определить наличие и размер новообразования позволяет КТ и УЗИ. Точную стратегию диагностики подбирает лечащий врач на основе анамнеза.

Профилактика ДМК

Для того чтобы избежать патологии на раннем этапе нужно начинать профилактику еще во время развития плода в утробе. Далее нужно следить за здоровьем и состоянием иммунной системы в детском и подростковом возрасте. Особенно важно предупредить аборты и острые заболевания половой системы.

Но соблюдение всех рекомендаций специалиста не всегда приводит к должному результату. При появлении внутриматочных кровотечений нужно направить все силы на восстановление менструального цикла и исключение обострения в будущем. Для этой цели эксперты используют следующую схему лечения:

- Во время первых трех циклов ведется прием оральных контрацептивов (начиная с 5 и до 25 дня).

- В ходе 4, 5, 6 цикла препараты принимаются с 15 до 25 дня.

- Гестагенные средства принимаются с 15 до 25 дня цикла не более чем 5-6 месяцев.

Факт: оральные контрацептивы сокращают количество абортов и сбоев в гормональной системе, а также исключают развитие рака молочных желез и других тяжелых заболеваний.

Наши услуги

Администрация АО «ЦЭЛТ» регулярно обновляет размещенный на сайте клиники прейскурант. Однако во избежание возможных недоразумений, просим вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 788 33 88

- Bangun H., Aulia F., Arianto A., Nainggolan M. Preparation of mucoadhesive gastroretentive drug delivery system of alginate beads containing turmeric extract and anti-gastric ulcer activity. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2019; 12(1):316–320. DOI: 10.22159/ajpcr.2019.v12i1.29715.

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO as a complementary material for designing oral drug delivery systems with controlled release properties: comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes with countercharged Eudragit® L 100 copolymers. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.

- https://oxy-center.ru/for-doctors/specialistam/patologiya-sistemy-gemostaza-i-ee-vliyanie-na-reproduktivnuyu-funktsiyu/.

- https://www.celt.ru/napravlenija/gynec/zabolevanija/disfunkcionalnye-matochnye-krovotecheniya/.

- Мустафин Р. И., Буховец А. В., Протасова А. А., Шайхрамова Р. Н., Ситенков А. Ю., Семина И. И. Сравнительное исследование поликомплексных систем для гастроретентивной доставки метформина. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2015; 1(10): 48–50.

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).