Состояние молочных желез после вспомогательных репродуктивных технологий

В клинической практике вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в течение более 30 лет широко применяются протоколы индукции суперовуляции при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Однако вопрос о влиянии ВРТ ЭКО на ткань молочных желез до сих пор остается открытым [3, 5]. Современный рост заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) отчасти связан с увеличением распространенности доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ) — N 60.0 по МКБ-10, которая диагностируются у 60-70% женщин с гинекологической патологией. Доказано, что на фоне диффузных форм доброкачественной дисплазии молочных желез частота развития РМЖ встречается в 3-5 раз чаще, чем в популяции, а при узловых формах — в 30-40 раз [1-3, 5, 8]. В свою очередь, одним из факторов риска развития РМЖ является бесплодие. В структуре современных причин женской инфертильности наибольший удельный вес приходится на трубное бесплодие. При этом наиболее перспективными для преодоления трубного бесплодия (N 97.1) признаны именно вспомогательные репродуктивные технологии, среди которых основное место занимает экстракорпоральное оплодотворение.

В научной литературе имеется достаточное количество зарубежных статей, сообщающих о влиянии вспомогательных репродуктивных технологий на состояние молочных желез (МЖ) [13-18]. В российской научной литературе крайне мало исследований в этом направлении, а именно имеется только две диссертационные работы и в 2012 г. публикация единственного клинического случая рака молочной железы после повторного ВРТ ЭКО [3, 5, 10]. В процессе нашего исследования с целью выявления взаимосвязи между состоянием молочных желез на фоне и после проведения ВРТ ЭКО в поисковой строке базы данных PubMed были использованы следующие варианты запроса: benign diseases of mammary glands, breast cancer, in vitro fertilization, tubal infertility. Всего было найдено 170 статей по данной тематике, в которых были освящены аспекты рисков формирования РМЖ после проведения ВРТ ЭКО. В итоге анализ доступной зарубежной и отечественной литературы не дает однозначного ответа о влиянии вспомогательных репродуктивных технологий экстракорпорального оплодотворения на повышение патологии МЖ и возможных рисках развития рака молочной железы в будущем. Обращает на себя внимание, что контингенты обследуемых пациенток и дизайны исследований составлены весьма противоречиво, группы сравнения являлись не равноценными, оценивались только отдаленные результаты исследования, а также не дифференцировалась сама патология МЖ. В связи с вышеизложенным на современном этапе активного развития ВРТ научный интерес представляют исследования состояния МЖ и состояние гормонального фона у женщин с бесплодием после неудачной попытки ВРТ ЭКО. Целесообразность настоящего исследования определяет тот факт, что полученные данные помогут разработать эффективные меры профилактики и реабилитации МЖ после ВРТ ЭКО.

Целью настоящего исследования была оценка состояния молочных желез и гормонального статуса у женщин с бесплодием трубного происхождения после неудачной попытки ВРТ ЭКО.

Материалы и методы исследования

На базе Областного перинатального центра (г. Томск) в отделении репродуктивных технологий в процессе специализированного маммологического приема было проведено 5-летнее исследование с обследованием более 1500 женщин с диагнозом «женское бесплодие». Нормативным документом для изучения структуры женского бесплодия явился стандартизированный протокол обследования бесплодной пары, разработанный группой ВОЗ для программы исследований по репродукции человека (протокол № 84914) [19]. Изучены изменения в структуре заболеваемости ДДМЖ до и после применения ВРТ ЭКО с проспективным анализом эхоскопических характеристик МЖ и гормонального статуса. Для постановки диагноза ДДМЖ применялась международная классификация BIRATS и клинико-рентгенологическая классификация Н. И. Рожковой (1993) [6, 9]. Критериями включения в исследование являлись: возраст пациенток от 24 до 35 лет; наличие только одного фактора бесплодия — трубного; отсутствие нарушений менструального цикла и эндокринной гинекологической патологии; отсутствие узловых форм ДДМЖ; применение единого протокола стимуляции овуляции; отсутствие эндокринной и соматической патологии. Было рандомизировано 140 пациенток с бесплодием трубного происхождения в сочетании с ДДМЖ или без нее и неудачной попыткой проведения индукции суперовуляции в программе ВРТ ЭКО. Основную группу составили 108 пациенток, имеющих в соответствии с международной классификацией BIRADS категорию 2 и диагноз «диффузная доброкачественная дисплазия молочных желез», из них: 50 пациенток имели ДДМЖ с преобладанием железистого, 29 — с преобладанием кистозного и 29 — с преобладанием фиброзного компонента. Контрольная группа включала 32 пациентки с бесплодием трубного происхождения без патологии МЖ. Стимуляция овуляции проводилась рекомбинантными гонадотропинами без предварительной десенситизации гипофиза. Обследование молочных желез перед применением протокола стимуляции суперовуляции и через 3 месяца после неудачной попытки ВРТ ЭКО проводилось с помощью ультразвукового исследования с использованием линейного датчика 14 МГц с применением цветового и энергетического допплеровского картирования в первую фазу менструального цикла (5-10 день) на аппарате SONIX (США). Определение уровней гормонов: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, эстрадиола, общего тестостерона, дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГА-С), 17-оксипрогестерона, секс-стероид-связывающиего глобулина (СССГ), тиреотропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (ТЗ св.), свободного тироксина (Т4 св.), адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола и антител к тиреопероксидазе (AT к ТПО) в сыворотке крови производили в раннюю фолликулиновую фазу менструального цикла с помощью иммуноферментного анализа с использованием стандартных наборов фирмы Hoffman La Rosh (Франция). Во вторую фазу менструального цикла (20-22 дни) определяли в сыворотке крови уровень прогестерона.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартного пакета программ istica for Windows (2000, версия 6.0) фирмы soft Inc. и пакета программ Microsoft Excel (2006) корпорации Microsoft [4].

Результаты и обсуждение

При анализе контингента пациенток, полностью соответствующих критериям включения в исследование, после неудачной попытки ВРТ ЭКО нами были рандомизированы методом случайного выбора 140 женщин. Результаты ультразвукового исследования (УЗИ) МЖ показали, что среди этих пациенток перед ВРТ ЭКО без патологии молочных желез было 32 человека (22%), с ДДМЖ с преобладанием железистого компонента — 50 (36%), с ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента — 29 (21%) и с ДДМЖ с преобладанием фиброзного компонента — 29 (21%). При обследовании данных пациенток через три месяца после неудачной попытки ВРТ ЭКО отсутствие патологии молочных желез было установлено только у 10 человек (7%), ДДМЖ с преобладанием железистого компонента выявлена у 65 (47%), ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента — у 35 (25%) и ДДМЖ с преобладанием фиброзного компонента — у 30 (21%) пациенток (рис.).

Правильная интерпретация полученных эхоскопических данных, а также определение формы ДДМЖ у каждой конкретной пациентки остаются проблемой для специалистов маммологов и врачей ультразвуковой диагностики. Полученные нами при объективном осмотре с применением методов лучевой диагностики данные были автоматически обработаны с помощью предлагаемого диагностического алгоритма (Патент РФ № 2452389 от 10.06.2012 «Способ дифференциальной диагностики форм фиброзно-кистозной болезни у женщин с сохраненной репродуктивной функцией»). Практическая значимость разработанной математической модели не только позволяет просто и объективно диагностировать форму ДДМЖ в любом возрасте, но и оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий с позиции доказательной медицины. Показатели лучевых методов исследования были в виде абсолютных значений признаков внесены в предлагаемый алгоритм с последующим пересчетом диагностических коэффициентов. После математической обработки полученных результатов выявилось, что основными значимыми объективными критериями оценки формы ДДМЖ по классификации Н. И. Рожковой (1993) являлись показатели толщины премаммарной клетчатки, фиброгландулярного слоя и ретромаммарной клетчатки [11].

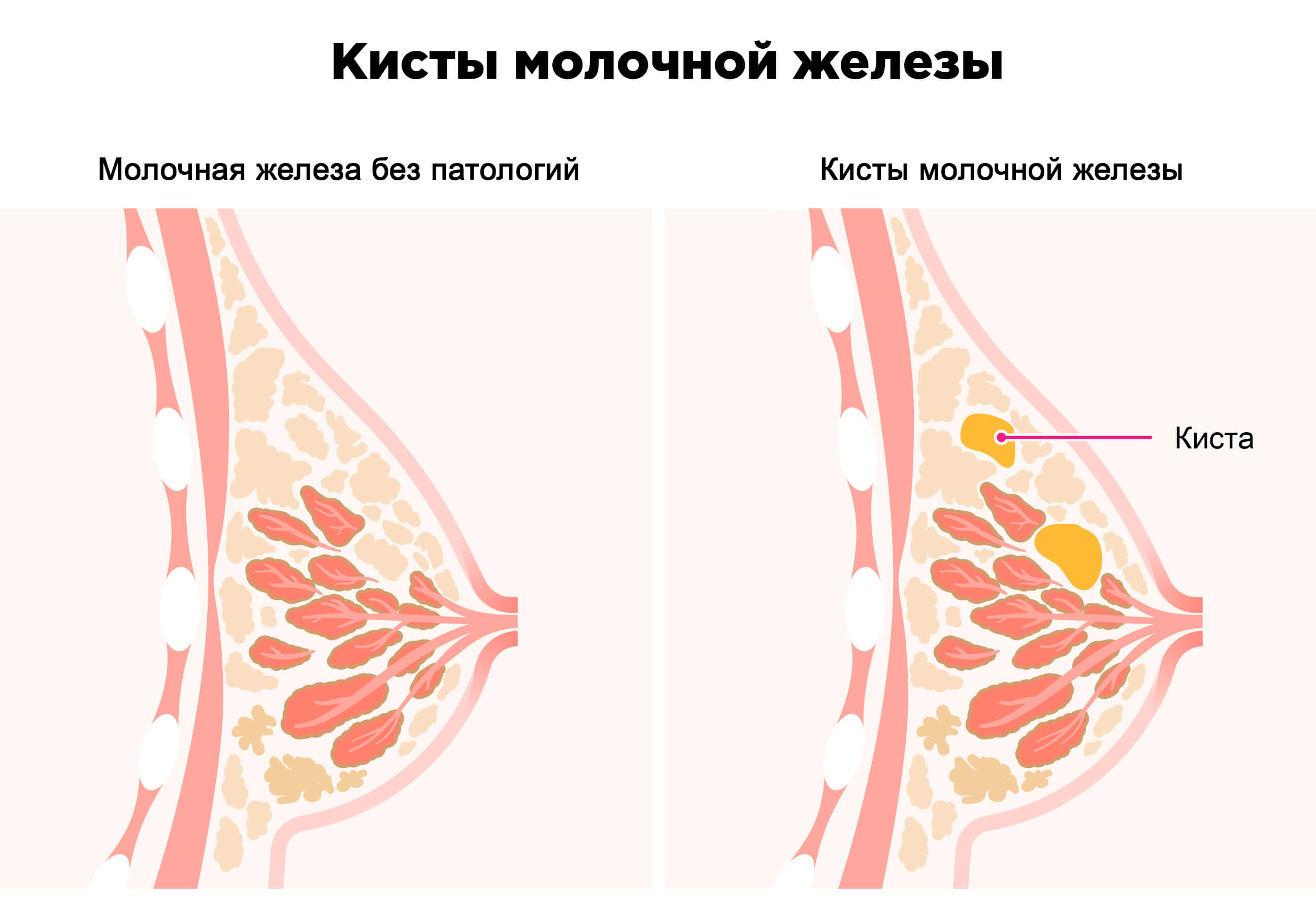

Перед проведением ВРТ ЭКО у пациенток с трубным бесплодием и патологией молочных желез в зависимости от формы ДДМЖ при УЗИ МЖ зарегистрированы следующие значения значимых показателей. При ДДМЖ с преобладанием железистого компонента выявлено повышение толщины фиброгландулярного слоя (18,53 ± 0,53 мм), но уменьшение толщины премаммарной клетчатки (3,87 ± 0,56 мм) и толщины ретромаммарной клетчатки (2,37 ± 0,53 мм), что статистически (р < 0,05) отличается от аналогичных показателей группы с трубным бесплодием без патологии МЖ. При ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента у 70% пациенток кисты обнаружены в обеих молочных железах, у 30% женщин — в одной из МЖ, средние размеры которых составили 5 [4-7] мм. Также выявлено уменьшение толщины ретромаммарного слоя (4,30 ± 0,42 мм) в сравнении с аналогичным показателем группы без патологии МЖ (р < 0,05). У пациенток с ДДМЖ с преобладанием фиброзного компонента основным отличием стало резкое повышение эхогенности железистой ткани, наличие перидуктального фиброза и фиброзирование связок Купера, а статистически значимых различий показателей толщины премаммарной клетчатки, фиброгландулярного слоя и ретромаммарной клетчатки по сравнению с группой без патологии МЖ не выявлено (р > 0,05).

Через три месяца после неудачной попытки ВРТ ЭКО при сравнительном УЗИ МЖ выявлено в группе пациенток без патологии МЖ статистически значимое (р < 0,05) повышение толщины фиброгландулярного слоя (16,62 ± 0,12 мм). При ДДМЖ с преобладанием железистого компонента также выявлено статистически значимое (р < 0,05) повышение толщины фиброгландулярного слоя (23,24 ± 0,44 мм), чем перед ЭКО. При ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента, в сравнении с показателями в данной группе перед ЭКО, статистически значимых изменений анализируемых показателей не выявлено, но средние размеры кист увеличились и составили 8 [6-9] мм. В 80% случаев кисты обнаружены в обеих МЖ, у 20% женщин — в одной из молочных желез. При ДДМЖ с преобладанием фиброзного компонента показатели толщины премаммарной клетчатки, фиброгландулярного слоя и ретромаммарной клетчатки достоверно не изменились по сравнению с показателями данной группы перед ЭКО (р > 0,05) (табл. 1).

Таким образом, в результате сравнения состояния молочных желез перед и через 3 месяца после неудачной попытки ЭКО, в исследуемой группе женщин с трубным бесплодием выявлено увеличение числа пациенток с патологией молочных желез после неудачной попытки ЭКО. Перераспределение произошло за счет увеличения числа пациенток с ДДМЖ с преобладанием железистого и кистозного компонентов. Полученные данные позволяют говорить, что ВРТ ЭКО оказывает влияние на состояние молочных желез.

Так как изменения в тканях молочных желез при ДДМЖ напрямую зависят от гормональных изменений в организме, нами также было проведено исследование гормонального статуса пациенток с бесплодием трубного происхождения перед и через три месяца после неудачной попытки ВРТ ЭКО. Перед ВРТ ЭКО у пациенток с бесплодием трубного происхождения и патологией молочных желез выявлено более статистически значимое повышение в сыворотке крови уровней ФСГ, ТТГ, эстрадиола и пролактина при всех формах ДДМЖ, чем у пациенток без патологии молочных желез (р < 0,05).

Через три месяца после неудачной попытки ВРТ ЭКО у пациенток с бесплодием трубного происхождения без патологии МЖ и с ДДМЖ при сравнении с аналогичными показателями до ВРТ ЭКО выявлено статистически значимое (р < 0,05) повышение в сыворотке крови уровней гормонов: ФСГ, ТТГ, эстрадиола и пролактина (табл. 2). При обследовании уровней гормонов: ЛГ, общего тестостерона, ДГА-С, 17-оксипрогестерона, СССГ, ТЗ св., Т4 св., АКТГ, кортизола, прогестерона и AT к ТПО статистически значимых отличий от аналогичных показателей у пациенток без и с патологией МЖ, а также до и после проведения ВРТ ЭКО не выявлено (р > 0,05).

Заключение

Принципиальным отличием нашего исследования явились критерии формирования групп и дизайн. Пациентки имели только один фактор бесплодия — трубный, были молодыми женщинами с хорошим овариальным резервом без эндокринной и соматической патологии. Состояние молочных желез оценивалось до и после неудачной попытки ВРТ ЭКО с использованием единого протокола стимуляции суперовуляции. В результате исследования нами был выявлен факт увеличения числа пациенток с патологией молочных желез через 3 месяца после неудачной попытки ВРТ ЭКО. Анализ структуры ДДМЖ показал, что рост доброкачественной патологии молочных желез произошел за счет форм с преобладанием железистого и кистозного компонентов. Полученные данные подтверждают существующие в мировой литературе предположения о том, что гормональные препараты, применяемые при стимуляция суперовуляции в протоколах ЭКО, оказывают влияние на состояние молочных желез, увеличивая риск развития диффузной доброкачественной дисплазии молочных желез и, весьма вероятно, возможный риск возникновения РМЖ в будущем.

В нашем исследовании при оценке особенностей гормонального статуса у всех пациенток с трубным бесплодием перед и после неудачной попытки ВРТ ЭКО выявлены однонаправленные изменения показателей основных гормонов, имеющих патогенетическую связь с формированием доброкачественной патологии молочных желез и применяемым препаратом рекомбинантного ФСГ. Полученные данные подтверждают существующие предположения о том, что стимуляция суперовуляции в цикле ВРТ ЭКО, оказывая влияние на репродуктивную систему, значимо повышает в сыворотке крови уровни гормонов ФСГ, ТТГ, эстрадиола и особенно пролактина и эта тенденция сохраняется в течение 3 месяцев после неудачной попытки ВРТ ЭКО. Полученные результаты позволяют судить о возникновении гормонального дисбаланса у пациенток, что и приводит к изменениям в состоянии тканей молочных желез и развитию доброкачественной дисплазии. Общеизвестно, что пролактин обладает большим количеством биологических действий, чем остальные гипофизарные гормоны в совокупности, а данные ряда исследований позволяют утверждать с высокой степенью вероятности, что повышение концентрации пролактина в крови ассоциируется с риском развития РМЖ [7]. Однако факт роста патологии молочных желез после ВРТ ЭКО за счет увеличения числа пациенток с ДДМЖ с преобладанием железистого компонента имеет хороший прогноз в плане высокой эффективности терапии. Следовательно, в процессе подготовки пациенток к ВРТ ЭКО, а также после неудачной попытки ЭКО требуется не только обязательное обследование молочных желез, но и лечение выявленной доброкачественной патологии.

Литература

- Андреева Е. Н., Хамошина М. Б., Руднева О. Д. Пролактин и молочные железы: норма и патология // Гинекология. 2012. № 1. С. 12-16.

- Андреева Е. Н., Хамошина М. Б. Гиперпролактинемия и заболевания молочных желез // Эффективная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. 2010. № 1. С. 3-6.

- Алибахшова Ф. К. Влияние индукторов овуляции на состояние молочных желез у женщин с различными факторами бесплодия. Автореф. дис. к.м.н. М., 2010. 96 с.

- Боровиков В. istica: Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. СПб: Питер. 2003. 688 с.

- Зинеева С. С. Влияние стимуляции суперовуляции на состояние молочных желез при использовании экстракорпорального оплодотворения. Автореф. дис. к.м.н. Иркутск, 2007. 102 с.

- Уве Фишер, Фридеманн Баум. Маммография: 100 клинических случаев / Пер. с англ. под общ. ред. проф. Н. В. Заболотской. М.: МЕДпрессинформ. 2009. 368 с.

- Подзолкова Н. М., Сумятина Л. В., Мохова Ю. А. Пролактин и молочные железы. Новые данные рандомизированных исследований // Акушерство и гинекология. 2015. № 12. С. 46-50.

- Радзинский В. Е. Молочные железы и гинекологические болезни. М.: us Praesens, 2013. 314 с.

- Рожкова Н. И., Смирнова Н. А., Назаров Н. И. Радиотермометрия молочной железы и факторы, влияющие на ее эффективность // Маммология. 2007. № 3. С. 21-25.

- Солопова А. Е., Матхев С., Абдураимов А. Б. и др. Рак молочной железы у женщины после повторного экстракорпорального оплодотворения // REJR. 2012. Т. 2. № 3. С. 93.

- Тонких О. С., Сотникова Л. С., Гергет О. М., Удут Е. В. Диагностика диффузной дисгормональной дисплазии молочных желез // Доктор.Ру. 2015. № 1 (102). С. 17-20.

- ЭльАкад Е. В., Сотникова Л. С., Удут Е. В. и др. Состояние гормонального статуса при доброкачественной дисплазии молочных желез // Сибирский медицинский журнал. 2010. № 4-2. Т. 25.

- Chunyuan F., Lisa A. DeRoo., Dale P., Sandler, Clarice R. Fertility Drugs and Young-Onset Breast Cancer: Results from the Two Sister Study Journal of the Nation Cancer Institute. 2012. 104 (13): 1021-1027.

- Jensen A., Sharif H., Kjaer S. K. Risk of breast cancer after exposure to fertility drugs: results from a large Danish cohort study // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007. Jul. 16 (7): 1400-1407.

- Stewart L. M., Holman C. D’A. J., Hart R., Bulsara M. K. et al. In vitro fertilization and breast cancer: is there cause for concern? // Fertility and sterility. 2012. Vol. 98. Issue 2. P. 334-340.

- Lerner-Geva L., Keinan-Boker L., Blumstein T. et al. Infertility ovulation induction treatments and the incidence of breast cancer a historical prospective cohort of Israeli women // Breast Cancer Res Treat. 2006. 100 (2): 201-212.

- Pappo I., Lerner-Geva L., Halevy A., Olmer L. et al. The possible association between IVF and breast cancer // Ann Surg Oncol. 2008. 15 (4): 1048-1055.

- Salhab M., Al Sarakbi W., Mokbel K. In vitro fertilization and breast cancer risk: a review // Int J Fertil Womens. Med.: 2005. Nov-Dec. 50 (6): 259-266.

- WHO: Special Programme: Human Reproduction // Fertil. Steril. 1987. № 47. P. 964-968.

Л. С. Сотникова*, 1, доктор медицинских наук, профессор

Е. В. Голубятникова**

Е. В. Удут***, доктор медицинских наук, профессор

* ФГБОУ ВО СибГМУ МЗ РФ, Томск

** КДО ОГАУЗ ОПЦ, Томск

*** ФГБНУ НИИФиРМ им. Е. Д. Гольдберга, Томск

1 Контактная информация: sotnikova-larisa@mail.ru

Что следует знать об этой достаточно распространенной женской проблеме? Консультирует кандидат медицинских наук, хирург-онколог санкт-петербургской больницы «ЛОМО» Игорь Александрович ЧИЖ.

Что следует знать об этой достаточно распространенной женской проблеме? Консультирует кандидат медицинских наук, хирург-онколог санкт-петербургской больницы «ЛОМО» Игорь Александрович ЧИЖ.

Группа риска. По различным данным, мастопатией страдают от 20 до 60% всех женщин. Чаще всего она беспокоит молодежь. Пик заболеваемости приходится на 20-30 лет. Объясняется это довольно просто — появление мастопатии связано с гормональным дисбалансом.

Он часто сочетается с различными гинекологическими сложностями — кистами яичников, нарушением менструального цикла, миомой или бесплодием. Поэтому проблемы с грудью очень часто выявляются гинекологами. Поставив свой диагноз, они ищут другие проявления гормональных нарушений. И очень часто эти поиски приводят к обнаружению мастопатии.

Суть. Мастопатия — это нарушение структуры молочной железы. В ней разрастается соединительная ткань, и появляются кисты.

Симптомы. Достаточно типичная клиника — грудь нагрубает и болит перед началом месячных.

Но в некоторых случаях женщина даже не знает, что страдает мастопатией: та никак себя не проявляет. А выявляется случайно, и тогда тактика большинства врачей — выжидание. То есть доктора рекомендуют своим пациентам регулярное обследование, которое надо проводить на реже одного раза в год. Если такие профилактические осмотры не показывают дальнейшего развития болезни, то и беспокоиться не о чем.

Если же симптомы мастопатии выражены сильно — грудь болит перед каждыми месячными, в ней нащупываются уплотнения, то следует лечиться.

Методы лечения. В каждом конкретном случае они свои. Терапия подбирается индивидуально. Иногда назначается прием витаминов А и Е, иногда прописываются определенные биологически активные добавки.

Но чаще всего лечение направлено на нормализацию гормонального фона. Это достигается с помощью контрацептивных препаратов, содержащих четко определенное количество гормонов. Они благотворно влияют на течение некоторых гинекологических заболеваний и устраняют причину мастопатии. Ее симптомы могут исчезать или уменьшаться уже через 2-3 месяца после начала приема контрацептивов. Если этого не произошло, то врач должен задуматься о смене препарата — вполне вероятно, соотношение гормонов было подобрано не совсем верно.

При мастопатии очень важна диета. Было доказано, что на течении болезни неблагоприятно сказывается потребление кофе, колы и какао. Эти напитки должны как можно реже появляться в рационе женщины. А вот некоторые известные продукты, наоборот, способны предохранять почти от всех заболеваний молочных желез, в частности от мастопатии.

Подобным действием обладает капуста. В ней содержатся индолы — вещества, которые благотворно влияют на гормональный фон женщины.

Еще очень хорошо есть побольше соевых продуктов — соевого творога, соевой муки, соевого молока или соевого мяса.

Это важно. Мастопатия — доброкачественная опухоль. Но иногда она может перерождаться в злокачественную. Учитывая такую опасность, женщины должны обязательно проводить самообследование молочных желез. Делать это надо каждый месяц на 5-7-й день менструального цикла.

Как правильно пальпировать грудь?

Пальпация — то есть ощупывание — осуществляется подушечками пальцев. Левую железу надо пальпировать правой рукой, а правую железу — левой.

Каждую молочную железу надо условно разделить на четыре части, мысленно проведя через центр соска две перпендикулярные друг к другу линии. Особенное внимание нужно уделять верхненаружному квадранту, который располагается ближе всего к подмышке.

Пальпацию следует начинать именно с него и двигаться по часовой стрелке, ощупывая сначала наружную половину груди, а потом внутреннюю. Первой проводится поверхностная пальпация, затем нажим усиливается и идет исследование более глубоких слоев. При этом пальцы должны делать круговые или перебирающие движения — сильно надавливать на грудь не надо.

Проводить эту процедуру надо внимательно, не торопясь, методично ощупывая каждую часть. Тогда у женщины будет прекрасная возможность оценить состояние молочных желез.

Любое изменение по сравнению с предыдущим самообследованием — повод для обращения к врачу. Если же картина не меняется, то все в порядке. Не нужно никаких внеочередных посещений маммолога. Достаточно плановых осмотров.

Юлия ГОНЧАРЕНКО Источник: «Женское здоровье»

Сделайте первый шаг — запишитесь на прием!

или позвоните +7 495 921-34-26 8 800 550-05-33 бесплатный телефон по России @ma-ma.ru

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- https://www.lvrach.ru/2017/03/15436687.

- https://www.ma-ma.ru/encyclopedia/information-articles/mastopatiya-diagnostika-i-lechenie/.

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems- a novel approaches of control drug delivery systems. Research Journal of Science and Technology;10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.