УЗИ аппарат RS85

Революционные изменения в экспертной диагностике. Безупречное качество изображения, молниеносная скорость работы, новое поколение технологий визуализации и количественного анализа данных УЗ-сканирования.

Введение

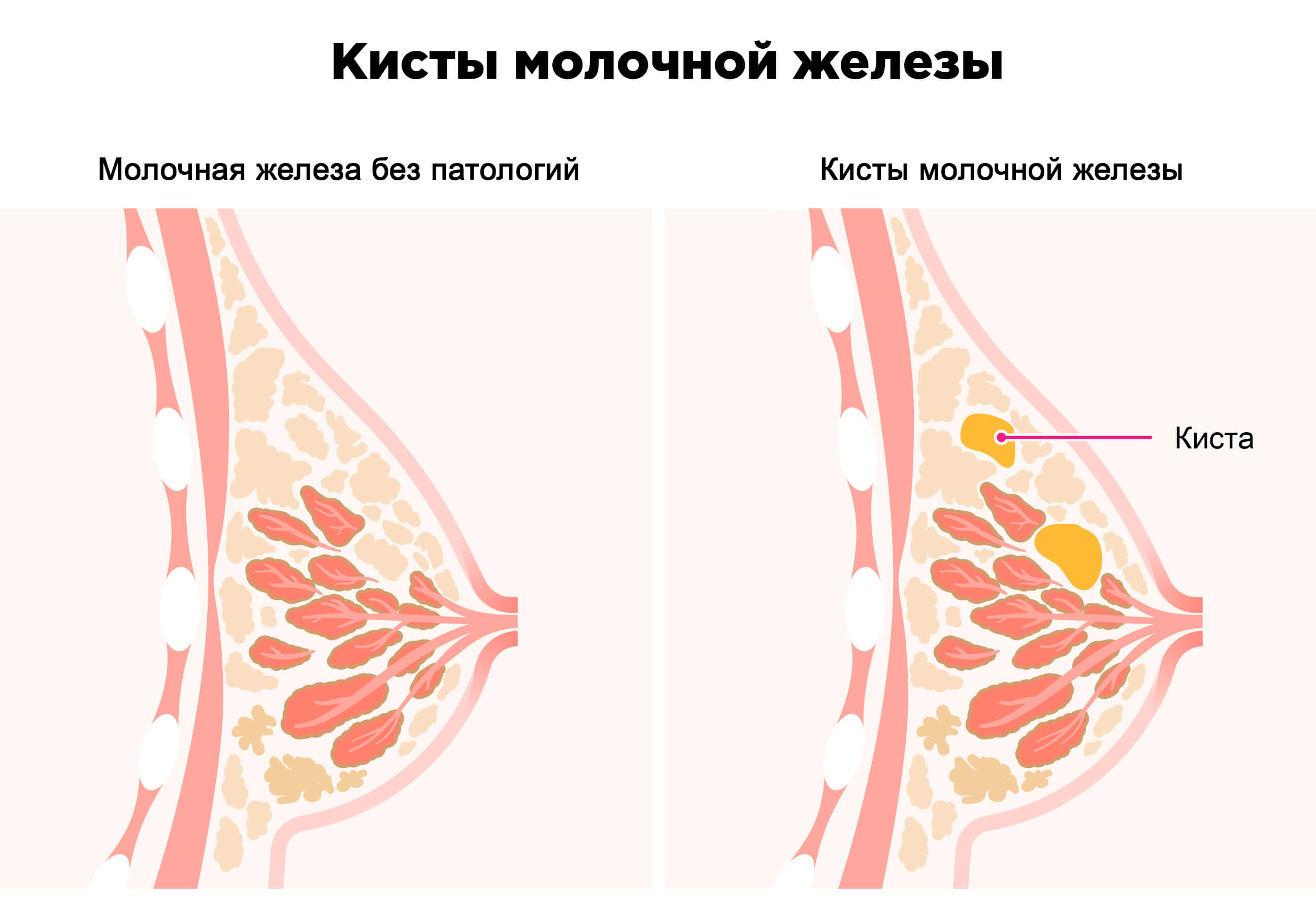

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия — дисгормональное заболевание молочных желез, проявляющееся нарушением гармоничного соотношения эпителиальной и соединительной ткани на фоне более или менее расширенных протоков и кист.

Как известно, мастопатия является важным звеном в цепи патологических изменений, приводящих к опухолевой пролиферации тканей молочных желез. При мастопатии с гиперплазией эпителия риск развития рака молочной железы увеличивается в 4 раза. Трансформация мастопатии в атипическую гиперплазию и рак может занимать от 10 до 20 лет. Поэтому пациентки с таким диагнозом должны подвергаться постоянному динамическому наблюдению.

В настоящее время наиболее распространенным методом исследования молочных желез является рентгеновская маммография. Оценивая возможности этого метода, нужно сказать, что точность его высока при исследованиях молочных желез с большим количеством жировой клетчатки, т.е. на фоне возрастной инволюции, и резко снижается, а иногда и сомнительна при оценке рентгенологически «плотных» желез, т.е. у молодых женщин и на фоне диффузной дисгормональной мастопатии. Кроме того, из-за наличия ионизирующего излучения противопоказаниями к рентгеновской маммографии являются молодой возраст пациенток (до 35 лет), беременность и лактация. Поэтому при исследовании пациенток с диффузными процессами в молочных железах на первое место выходит эхография как метод, не связанный с работой источника ионизирующего излучения, позволяющий оценить структуру молочных желез независимо от типа их строения и дающий возможность многократного динамического контроля у женщин всех возрастных групп.

Однако отсутствие эхографических ориентиров приводит к тому, что оценка структуры молочных желез во многом субъективна и зависит от личного опыта исследователя и возможностей верификации диагноза с помощью других методов исследования. Цель настоящего исследования — выявление количественных критериев оценки эхограмм, которые позволили бы объективизировать подход к эхографии молочных желез при диффузных мастопатиях.

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи произведено эхографическое обследование молочных желез у 221 пациентки в возрасте от 21 до 72 лет. Обследовано 160 женщин с клиническим диагнозом фиброаденоматоз или диффузная мастопатия.

Для уточнения особенностей строения молочных желез в норме мы выделили контрольную группу женщин без клинических проявлений заболеваний молочных желез, которая составила 61 чел. В репродуктивном возрасте находились 166 пациенток (75%), в менопаузе — 55 (25%). Менструирующие женщины обследованы в различные фазы менструального цикла.

Эхографию проводили на современном ультразвуковом приборе с использованием линейного датчика с частотой 7,5 МГц. Всем пациенткам проводилось измерение толщины слоя железистой ткани в каждом секторе молочной железы вдоль воображаемых радиарных линий, сходящихся к соску, в месте, где его толщина наибольшая (рис. 1). Также мы производили измерение показателей эхоплотности железистой ткани в различных участках молочных желез. Для этого мы использовали функцию «ECHO-LEVEL» (рис. 2). Для сопоставимости получаемых результатов измерения этих показателей проводились при одинаковой настройке аппарата: глубина сканирования — 5 см, усиление (Gain) — 66, динамический диапазон (Dynamic Range) — 72.

Рис. 1. Схема измерения толщины слоя железистой ткани молочных желез.

Рис. 2. Измерение показаний эхоплотности железистой ткани молочных желез.

Результаты и обсуждение

Как показало наше исследование, толщина слоя железистой ткани в контрольной группе составила от 5 до 14 мм (в среднем 9,6 ± 2,4мм).

Толщина слоя железистой ткани и показатели ее эхоплотности варьировали в зависимости от возраста пациенток (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость толщины слоя железистой ткани и показателей эхоплотности от возраста в контрольной группе.

| Изучаемые параметры | Возрастная группа | |||

|---|---|---|---|---|

| до 35 | 35-44 | 45-54 | старше 54 | |

| Толщина слоя железистой ткани, мм | 12,4±1,6 | 10,3±1,8 | 8,4±1,6 | 5,6±0,8 |

| Показатели эхоплотности, усл. ед. | 26-33 | 26-37 | 34-40 | 36-44 |

Оценивая полученные результаты, нам удалось выявить, что с возрастом отчетливо прослеживается тенденция к уменьшению толщины слоя железистой ткани, в то время как показатели эхоплотности возрастают, вплоть до максимальных значений у женщин старше 54 лет.

Разброс показателей эхоплотности достаточно велик, но вместе с тем удается выделить 3 группы значений:

- 26-32 — средние,

- 33-37 — повышенные,

- 38-44 — значительно повышенные.

Ультразвуковое изображение молочных желез в разные возрастные периоды меняется. Выделяют несколько УЗ-типов строения молочных желез у взрослых женщин: ювенильный, репродуктивный (рис. 3а), предменопаузальный (рис. 3б), постменопаузальный (рис. 3в) и УЗ-тип строения при беременности и лактации.

Рис. 3. Эхограммы УЗ-типов строения молочных желез.

а) Репродуктивный.

б) Предменопаузальный.

в) Постменопаузальный.

Мы ставили своей задачей уточнить, всегда ли есть соответствие между возрастом пациентки и УЗ-типом строения молочной железы. Для этого мы распределили всех женщин на группы по УЗ-типам строения молочных желез, чтобы проследить, как в них меняется толщина слоя железистой ткани и показатели ее эхоплотности (табл. 2).

Таблица 2. Зависимость толщины слоя железистой ткани и показателей ее эхоплотности от УЗ-типа строения молочной железы в контрольной группе.

| Изучаемые параметры | Тип строения молочной железы | ||

|---|---|---|---|

| репродуктивный | предменопаузальный | постменопаузальный | |

| Толщина слоя железистой ткани, мм | 12,3±1,7 | 10,3±1,8 | 5,6±0,8 |

| Показатели эхоплотности, усл. ед. | 26-33 | 30-37 | 36-44 |

Примечание. Ювенильный тип и тип строения при беременности и лактации в наших исследованиях не встречался.

Распределение по УЗ-типам строения молочных желез удалось произвести только в контрольной группе. У большинства пациенток с диффузной мастопатией оно оказалось невозможным, так как полученное эхографическое изображение или не соответствовало ни одному из УЗ-типов строения или отсутствовало физиологическое соответствие УЗ-типа строения молочной железы возрасту пациентки. Последнее мы расценили как один из важных эхографических признаков диффузной мастопатии.

Результаты нашего исследования выявили, что зависимость толщины слоя железистой ткани и показателей ее эхоплотности от УЗ-типа строения молочных желез такая же, как и от возраста, т.е. прослеживается тенденция к уменьшению толщины слоя железистой ткани, в то время как показатели эхоплотности возрастают, вплоть до максимальных значений. Это позволяет сделать вывод, что у здоровых женщин (без клинических проявлений заболеваний молочных желез) наблюдается соответствие между УЗ-типом строения молочных желез, толщиной железистого слоя, показателями эхоплотности и возрастом.

Таким образом, с точки зрения эхографии нормальной молочной железой можно назвать ту, в которой сохранена гармония между фиброзной и железистой тканью и есть физиологическое соответствие возрасту. С количественной точки зрения в нормальной молочной железе толщина слоя железистой ткани не должна превышать 14 мм, а показатели эхоплотности должны соответствовать возрасту (рис. 4).

Рис. 4. Эхограмма нормального строения молочной железы у пациентки 27 лет: толщина слоя железистой ткани 10 мм, средние показатели эхоплотности 26-28.

Из 160 женщин с клиническими проявлениями диффузной мастопатии у 116 (76%) было установлено утолщение слоя железистой ткани от 15 до 33 мм (в среднем до 21 мм).

В группе пациенток с клиническим диагнозом фиброаденоматоз или диффузная мастопатия эхографическое изображение варьировало в зависимости от преобладания какого-либо симптома мастопатии: железистой гиперплазии, фиброзных изменений, кистозного компонента, что позволило нам выделить 4 эхографических варианта диффузной мастопатии: железистый, кистозный, фиброзный, смешанный.

При мастопатии с преобладанием железистого компонента (в наших исследованиях 66 наблюдений — 41,2%) выявлялся утолщенный железистый слой в виде сплошного пласта железистой ткани средней или сниженной эхогенности (рис. 5).

Рис. 5. Эхограмма варианта диффузной мастопатии с преобладанием железистого компонента.

При мастопатии с преобладанием фиброзного компонента (16 женщин — 10%) определялся умеренно утолщенный железистый слой с явлениями фиброзирования железистой ткани в виде диффузного повышения ее эхогенности (что в наших исследованиях подтверждалось повышением показателей эхоплотности) и линейного фиброза, проявляющегося уплотнением стенок млечных протоков, междольковых перегородок и Куперовых связок. Часто наблюдалась дуктэктазия (рис. 6).

Рис. 6. Эхограмма варианта диффузной мастопатии с преобладанием фиброзного компонента.

При мастопатии с преобладанием кистозного компонента (30 наблюдений — 18,8%) кистозные изменения часто сочетались с явлениями фиброзирования железистой ткани и дуктэктазией (рис. 7).

Рис. 7. Эхограмма варианта диффузной мастопатии с преобладанием кистозного компонента.

В 30% случаев (48 пациенток) симптомы мастопатии в различных комбинациях сочетались один с другим, т.е. мы наблюдали множественные кисты и дуктэктазию на фоне железистой гиперплазии и явлений фиброзирования железистой ткани (рис. 8).

Рис. 8. Эхограмма смешанного варианта диффузной мастопатии у пациентки 38 лет: утолщение слоя железистой ткани до 24 мм, повышенные показатели эхоплотности 35-37, дуктэктазия, отсутствие УЗ-признаков возрастной инволюции.

Для уточнения эхосемиотики различных вариантов диффузной мастопатии мы изучили изменения параметров толщины слоя железистой ткани и показателей эхоплотности в зависимости от варианта мастопатии (табл. 3).

Таблица 3. Зависимость толщины слоя железистой ткани и показателей ее эхоплотности от варианта мастопатии.

| Изучаемые параметры | Вариант мастопатии | |||

|---|---|---|---|---|

| смешанный | железистый | кистозный | фиброзный | |

| Толщина железистого слоя, мм | 21,4±12,5 | 21,2±2,9 | 14,3±0,7 | 16,0±1,2 |

| Показатель эхоплотности, усл. ед. | 22-37 | 22-37 | 31-41 | 36-42 |

Наибольшая толщина железистого слоя наблюдалась при железистом и смешанном вариантах мастопатии. Показатели же эхоплотности были средними и повышенными. Фиброзный вариант характеризовался умеренным утолщением железистого слоя при значительном повышении показателей эхоплотности. Единственный вариант без тенденции к утолщению слоя железистой ткани — кистозная диффузная мастопатия, при которой толщина его была средней, а показатели эхоплотности повышенными и значительно повышенными.

Таким образом, практически при всех вариантах диффузной мастопатии мы выявили утолщение слоя железистой ткани более 14 мм, выраженное в большей или меньшей степени при разных ее вариантах, и изменения показателей эхоплотности железистой ткани. Однако эхографическим симптомом мастопатии мы считаем не увеличение или уменьшение показателей эхоплотности, а их изменения, не соответствующие возрасту пациентки. Например, значительно повышенные показатели эхоплотности железистой ткани (38-40) у пациентки репродуктивного возраста свидетельствуют о наличии фиброзного варианта диффузной мастопатии и наоборот, средние показатели (26-28) у пациентки в постменопаузальном периоде свидетельствуют о наличии железистого варианта мастопатии. Это позволило нам считать, что утолщение слоя железистой ткани более 14 мм и изменения показателей эхоплотности, не соответствующие возрасту пациентки, являются эхографическими симптомами диффузной мастопатии.

Таким образом, основными эхографическими симптомами диффузной мастопатии являются:

- утолщение слоя железистой ткани более 14 мм;

- фиброзные изменения (фиброз стенок протоков, междольковых перегородок);

- изменения показателей эхоплотности железистой ткани, не соответствующие возрасту пациентки;

- наличие множественных кист;

- дуктэктазия;

- изменения сосково-ареолярного комплекса (дуктэктазия и фиброз стенок крупных протоков);

- несоответствие типа строения молочной железы возрасту.

Каждый из 4 выделенных нами эхографических вариантов диффузной мастопатии проявляется определенным симптомокомплексом. Основные эхографические симптомы различных вариантов диффузной мастопатии представлены в табл. 4.

Таблица 4. Основные эхографические симптомы различных вариантов диффузной мастопатии.

| Эхосимптомы мастопатии | Вариант мастопатии | |||

|---|---|---|---|---|

| смешанный | железистый | кистозный | фиброзный | |

| Утолщение железистого слоя | + | + | — | + |

| Показатели эхоплотности | средние, повышенные | средние, повышенные | повышенные | значительно, повышенные |

| Фиброзные изменения | — + | — + | + | + |

| Кисты | — | + | + | — + |

| Дуктэктазия | — + | + | — + | + |

| Несоответствие типа строения молочной железы возрасту | + | + | — | + |

Выводы

Эхография — высокоинформативный современный метод исследования молочных желез при диффузных мастопатиях, который позволяет не только выявлять изменения структуры молочных желез, но и дифференцировать различные варианты мастопатии.

Применение предложенных количественных критериев оценки эхограмм позволяет объективизировать подход к эхографии молочных желез, что создает возможность более тщательного наблюдения за пациентками и выявления даже незначительных изменений структуры в процессе динамического наблюдения. Поэтому мы считаем, что методика эхографии молочных желез должна включать в себя измерение толщины слоя железистой ткани и показателей ее эхоплотности.

Литература

- Заболотская Н.В. // Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике/Под ред. В.В. Митькова, М.В. Медведева. — М.: Видар, 1996. — т.2. — С.331-367.

- Шипуло М.Г. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. М.: Высшая школа, 1995.- С. 174-234.

- Зайцев А.Н., Веснин А.Г., Семиглазов В.Ф. и др. Эхографические варианты фиброаденоматоза и диагностика минимальных карцином молочной железы// Вопросы онкологии. — 1998. — т.44. — N2. — С. 198-202.

- Сидоренко Л.Н. Мастопатия: психосоматические аспекты. Л.: Медицина, 1991. — С.264.

- Egan R.I. Breast sonography / Breast imaging; diagnosis and morphology of breast diseases. Philadelphia: Saunders, 1988. — p. 100-125.

- Leucht W. Teaching Atlas of breast ultrasound. Stuttgart.: Thieme Verlag, 1992.

УЗИ аппарат RS85

Революционные изменения в экспертной диагностике. Безупречное качество изображения, молниеносная скорость работы, новое поколение технологий визуализации и количественного анализа данных УЗ-сканирования.

Мастопатия диффузная

Термин «мастопатия» обозначает разные виды изменений в молочных железах, которые различаются по строению, симптомам и степени риска в плане возникновения онкологических заболеваний.

Нужно сказать, что с разными видами мастопатии иногда возникает небольшая путаница даже у врачей. Существуют разные классификации этого состояния. Принято выделять две разновидности заболевания:

- Узловая мастопатия — состояние, при котором в груди образуются достаточно большие узелки;

- Диффузная мастопатия — состояние, при котором в молочной железе возникает большое количество мелких разрастаний без четких границ.

Еще одно отличие диффузной мастопатии от узловой в том, что она практически не повышает риск рака груди.В зависимости от характера разрастаний, диффузную мастопатию делят на фиброзную, кистозную и смешанную (фиброзно-кистозную) формы.

Почему возникает диффузная мастопатия?

Разных причин существует много, роль многих до конца не изучена. Считается, что диффузная мастопатия главным образом обусловлена гормональным дисбалансом, когда чрезмерно повышается активность женских половых гормонов-эстрогенов. Определенную роль играют гинекологические заболевания и нарушения в интимной сфере: частые аборты, поздняя беременность, ранний отказ от грудного вскармливания, травмы груди. Помимо половых гормонов, свою лепту могут вносить расстройства работы щитовидной железы, вызванные нехваткой йода.

Риски диффузной мастопатии повышены у женщин, которые часто испытывают стрессы, страдают эмоциональной нестабильностью, хроническими заболеваниями внутренних органов, сахарным диабетом и ожирением. Не остаются в стороне и вредные привычки — курение и чрезмерное увлечение алкоголем.

Склонность к мастопатии может передаваться по наследству. В группе повышенного риска — женщины, у которых больны близкие родственницы.

Как проявляется диффузная мастопатия?

Так как основной причиной диффузной мастопатии являются гормональные изменения в организме, то и её проявления нарастают и стихают волнообразно, вслед за менструальным циклом. Уплотнения в груди, боли, выделения из сосков, прозрачные или темно-зеленого цвета — все эти проявления усиливаются перед очередными месячными и уменьшаются после них.

Если гормональный дисбаланс очень сильный, нарушаются и сами месячные.

Впервые обнаружив у себя в груди уплотнения, многие женщины испытывают сильную тревогу, и не без оснований. Ведь так проявляются не только доброкачественные новообразования, но и рак. Поэтому визит к врачу в таких случаях обязателен. Нужно разобраться в причинах симптома, исключить онкологическое заболевание и понять, как лечить патологию.

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

Какие методы диагностики назначит маммолог?

Чаще всего врач может установить правильный диагноз, побеседовав с пациенткой и ощупав её грудь. Для того чтобы достоверно диагностировать диффузную мастопатию и исключить рак, назначают УЗИ, маммографию (рентгенологическое исследование молочных желез), при необходимости — биопсию, цитологическое исследование выделений из сосков.

Могут потребоваться и другие методы диагностики — они помогут оценить гормональный фон, состояние женской репродуктивной системы, щитовидной железы, других органов.

Как лечить диффузную мастопатию?

Как правило, при диффузной мастопатии назначают наблюдение в динамике, консервативную терапию. Для нормализации гормонального фона применяют гормональные препараты (гестагены), оральные контрацептивы. Врач может порекомендовать витаминно-минеральные комплексы, адаптогены, средства для борьбы с болями в груди.

К хирургическим вмешательствам прибегают крайне редко.

Диффузная мастопатия — не опасное состояние, но важно вовремя провести обследование и убедиться, что уплотнение в груди не вызвано онкологическим заболеванием. Посетите врача-маммолога. Запишитесь на прием по телефону: +7 (495) 230-00-01

- Мирский, «Хирургия от древности до современности. Очерки истории.» (Москва, Наука, 2000, 798 с.).

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 1. С. 129.

- https://www.medison.ru/si/art84.htm.

- https://medica24.ru/zabolevaniya/mastopatiya/mastopatiya-diffuznaya.

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).