Ювенильные маточные кровотечения — это кровотечения пубертатного периода, не имеющие органической природы. Проявляются обычно после задержки очередного менструального цикла. Кровянистые выделения превышают средний объем кровопотери во время менструации, в случае их обильности и длительности присоединяются симптомы постгеморрагической анемии: общая слабость, головокружение, бледность кожных покровов и др. Ювенильные маточные кровотечения диагностируются на основании клинических данных и анамнеза при подтвержденном отсутствии органического генеза кровопотери. Лечение комплексное. Проводится негормональный и гормональный гемостаз, терапия анемии и профилактика повторных дисфункциональных кровотечений.

Общие сведения

Ювенильные маточные кровотечения являются серьезной проблемой в детской гинекологии. Более чем половина случаев задержки менструального цикла в пубертатном возрасте заканчивается кровотечением. Частота нозологии в структуре гинекологических заболеваний колеблется от 10 до 37,5%. Однако истинная распространенность ювенильных маточных кровотечений намного выше, поскольку очень часто состояние скрывается самой девушкой, либо недооценивается ее родителями. Многие вообще считают нормой кровотечения в период становления менструального цикла. Это мнение не только ошибочно, но и крайне опасно.

Патология приводит к развитию в молодом возрасте воспалительных заболеваний репродуктивной системы, которые очень часто имеют хроническое течение. Впоследствии такая высокая заболеваемость неизбежно отражается на росте числа патологий беременности, спонтанных выкидышей, абортов, в том числе по медицинским показаниям и т. д. Все вышеперечисленное вносит свой вклад в неблагоприятную демографическую ситуацию в обществе в целом.

Ювенильные маточные кровотечения

Причины

Ювенильные маточные кровотечения имеют полиэтиологическую природу и возникают под влиянием множества внутренних и внешних факторов. Основная причина — несовершенство регуляции репродуктивной системы в период становления менструального цикла. Предрасполагать к неустойчивому функционированию могут факторы, воздействующие еще в антенатальном периоде. Речь идет о патологиях беременности и родов матери девушки, особенно о внутриутробной гипоксии, поскольку дефицит кислорода губителен для мозга и в дальнейшем может проявиться нарушением гормональных функций гипофиза. Таким образом, гормональные нарушения при ювенильных маточных кровотечениях часто обусловлены дисфункцией именно в центральном звене регуляции.

На фоне имеющейся предрасположенности девушки пубертатного возраста очень часто подвержены эмоциональным стрессам. Однако маточные кровотечения сами по себе являются стрессовым фактором для молодой девушки, а состояние стресса повышает риск повторных маточных геморрагий. Триггером к развитию ювенильных маточных кровотечений может служить:

- конфликт в семье или со сверстниками

- неуспеваемость в школе

- проблемы в отношениях с противоположным полом и многое другое.

Патогенез

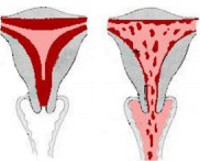

Стресс приводит к нарушению выработки фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ) чаще с избытком первого из них. Вследствие этого овуляция не происходит, длительное время имеет место гиперэстрогения, которая является основной причиной усиленной пролиферации эндометрия без его своевременного отторжения. Слизистая оболочка матки при этом часто претерпевает аномальные изменения с образованием полипов и кист. Появляются участки ишемии и некроза, впоследствии эндометрий отторгается с развитием ювенильных маточных кровотечений.

Классификация

Дисфункциональные кровотечения пубертатного периода разделяются в зависимости от степени кровопотери и ее связи с фазой менструального цикла. Также имеются различия, обусловленные концентрацией эстрогенов в крови. Возможны следующие клинические варианты ювенильных маточных кровотечений:

- Меноррагия. Ритм менструаций сохранен, кровопотеря превышает 80 мл при продолжительности более 7 дней.

- Полименорея. Цикл также сохранен, является регулярным и коротким (менее 21 дня).

- Метроррагия — ациклическое маточное кровотечение, которому часто предшествуют циклы со скудными кровянистыми выделениями (олигоменорея).

Очень важным в определении врачебной тактики является корреляция типов ювенильных маточных кровотечений с концентрацией эстрогенов в крови пациентки. Выделяют три типа кровотечений:

- гипоэстрогенный — встречается у девушек со слаборазвитыми вторичными половыми признаками при ускоренном развитии интеллекта (акселерация).

- нормоэстрогенный — предполагает гармоничное физическое развитие, однако размеры матки остаются ниже возрастной нормы.

- гиперэстрогенный — встречается у физически развитых девушек, часто с некоторой психологической незрелостью.

Симптомы ювенильных кровотечений

Типичный возраст возникновения — 13-16 лет, возможны случаи более раннего или позднего появления симптомов. К врачу может обратиться как сама девушка, так и ее родители. Основная жалоба — это кровопотеря, субъективно превышающая объем обычной менструации. Ювенильные маточные кровотечения чаще являются ациклическими и встречаются на фоне предшествующей задержки менструального цикла. Длительность кровотечений обычно составляет 3-4 недели, но статистика показывает, что продолжительность кровопотери может колебаться от 10 до 90 дней. Примерно в 10-15% случаев кровотечения сопровождаются болями внизу живота.

При длительных ювенильных маточных кровотечениях отмечается бледность и сухость кожных покровов, учащение пульса, что свидетельствует о развитии постгеморрагической анемии. Последняя также проявляется общей слабостью и головокружениями. Обращают на себя внимание особенности физического развития девушки и ее личностные характеристики. Некоторые из них описаны выше, в целом наблюдается повышенная тревожность, часто настроение снижено, возможно субдепрессивное состояние.

Диагностика

При ювенильных маточных кровотечениях необходимо в первую очередь исключать органические патологии матки и половых путей. С этой целью проводится гинекологическое обследование, а также УЗИ-диагностика. В совокупности эти два метода позволяют не только исключить органическую причину кровотечения, но и сделать заключение о развитии половых органов. Далее проводится целый ряд лабораторных исследований, цель которых — обнаружение причины геморрагии и дифференциальная диагностика с различными гормональными нарушениями, которые могут спровоцировать ювенильные маточные кровотечения.

- Гинекологический осмотр. Производится осмотр наружных половых органов, ректо-абдоминальное или влагалищное исследование, забор мазков. Развитие вторичных половых признаков при ювенильных маточных кровотечениях может соответствовать возрастной норме или отставать от нее.

- Трансабдоминальное УЗИ. Визуализируются яичники, в которых можно заметить кисты и сохранившийся доминантный фолликул, который в норме должен был овулировать. Отсутствие заболеваний матки и половых путей и подтвержденный ановуляторный цикл являются основными диагностическими критериями ювенильных маточных кровотечений.

- Гормональные исследования. Необходимо определение концентрации тиреотропного гормона и тироксина для уточнения функции щитовидной железы. Также определяются уровни половых гормонов, причем это необходимо сделать несколько раз в различные фазы менструального цикла. Для исключения гиперпролактинемии выполняется тест на уровень пролактина в крови.

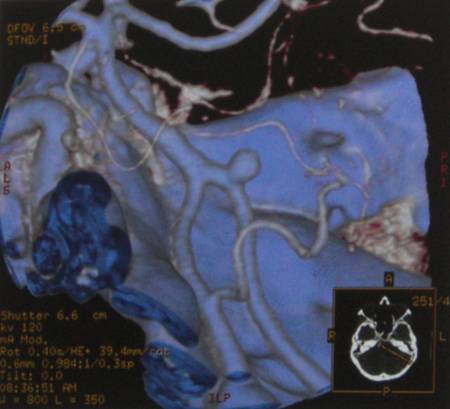

- Рентгенография турецкого седла. Рентгенография черепа с проекцией турецкого седла также является обязательной, поскольку позволяет исключить опухоли гипофиза как причину нарушения соотношения ФСГ и ЛГ.

Лечение ювенильных маточных кровотечений

Как правило, лечение проводится амбулаторно. Показаниями к госпитализации является ювенильные маточные кровотечения, не поддающееся медикаментозной коррекции, либо профузное маточное кровотечение. Для остановки кровотечения и коррекции анемии на начальном этапе используются:

- утеротоники;

- кровоостанавливающие препараты;

- монофазные КОК в низких дозах, количество курсов определяется индивидуально;

- инфузионная терапия;

- витамины;

- препараты железа.

Если кровопотеря сохраняется, несмотря на описанные выше меры, решается вопрос о гистероскопии, то есть, диагностическом выскабливании полости матки. Как правило, в этом случае причиной ювенильных маточных кровотечений становится железисто-кистозная деформация эндометрия. одновременно проводится

Диспансерное наблюдение проводится раз в месяц до стабилизации цикла, эхография выполняется не реже одного раза в 6-12 месяцев. В целом в терапии ювенильных маточных кровотечений задействованы целый ряд специалистов, включая педиатра, эндокринолога, гематолога, невролога и окулиста. Рекомендуется психологическое консультирование.

Прогноз и профилактика

Прогноз во многом зависит от причины развития кровотечения и успеха терапии. К сожалению, очень часто цикл приходится регулировать гормонами, что имеет целый ряд отрицательных последствий для девушки. Кроме того, это не устраняет первичную причину возникших расстройств, то есть центральная внутренняя регуляция остается нарушенной. В дальнейшем гинекологические патологии отмечаются у большинства девушек, первичное бесплодие диагностируется более чем в половине случаев.

Профилактика возможна отчасти в антенатальном периоде. Благоприятная обстановка в семье также снижает риск развития ювенильных маточных кровотечений. Рекомендуется поддержание нормального веса, при необходимости назначается соответствующая диета, поскольку избыток или дефицит массы тела в некоторой степени отвечает за регуляцию менструального цикла.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Маточные кровотечения пубертатного периода (МКПП) — патологические кровотечения, обусловленные отклонениями отторжения эндометрия у девочек-подростков с нарушениями циклической продукции стероидных гормонов с момента первой менструации до 18 лет.

Зрелость репродуктивной системы достигается аппаратом гипоталамического контроля, который определяет выброс гонадотропинов, стимулирующих гонады. Гонадотропные гормоны, выделяемые в ритмичном цикле, регулируют функцию яичников и матки, формируя менструальный цикл. Любые грубые поражения этой системы вызывают нарушения менструальной и репродуктивной функции женщины, в т.ч. и маточные кровотечения у девочек-подростков. Дисфункциональное маточное кровотечение обусловлено нарушением ритмической продукции гипоталамических нейрогормонов, гормонов гипофиза, яичников и других эндокринных желез, не связанных с органическими заболеваниями половой системы и других органов.

Диагностика

Выделяют следующие критерии маточных кровотечений пубертатного периода:

- сбор анамнеза;

- оценка физического и полового развития;

- продолжительность кровяных выделений из влагалища 7 суток на фоне укорочения (35 суток) менструального цикла;

- кровопотеря >80 мл или субъективно более выраженная по сравнению с обычными менструациями;

- наличие межменструальных или посткоитальных кровяных выделений;

- гинекологическое обследование: данные осмотра, вагиноскопия, двуручное, ректально-абдоминальное исследования позволяют исключить наличие инородного тела во влагалище, кондилом, новообразований во влагалище и на шейке матки. Оценивают состояние слизистой оболочки влагалища, эстрогенную насыщенность. Признаки гиперэстрогении: выраженная складчатость слизистой оболочки влагалища, сочная девственная плева, цилиндрическая форма шейки матки, положительный симптом «зрачка», обильные прожилки слизи в кровяных выделениях. Для гипоэстрогении характерна бледно-розовая слизистая влагалища, ее складчатость слабо выражена, гимен тонкий, шейка матки субконической или конической формы, кровяные выделения без примеси слизи;

- оценка менструального календаря (меноциклограммы);

- уточнение психологических особенностей пациентки.

Лабораторные исследования:

- клинический анализ крови с гемосиндромом;

- биохимический анализ крови — исследование концентраций глюкозы, креатинина, билирубина, мочевины, сывороточного железа, трансферрина;

- исследование концентраций гормонов в крови — определение концентраций тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4) для уточнения функции щитовидной железы, эстрадиола, тестостерона, дигидроэпиандростерон-сульфата, суточного ритма секреции кортизола для исключения врожденной гиперплазии коры надпочечников, пролактина (не

- тест толерантности к углеводам при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) и избыточной массе тела (индекс массы тела равен 25 кг/м2 и выше).

Инструментальные методы исследования:

- мазок из влагалища на флору, диагностика с использованием полимеразной цепной реакции для исключения урогенитальной инфекции;

- вагиноскопия, кольпоскопия;

- рентгенография черепа с проекцией турецкого седла;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга при подозрении на опухоль;

- электроэнцефалография, реоэнцефалография;

- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза позволяет уточнить размер матки и состояние эндометрия для исключения беременности, порока развития матки и влагалища, патологии тела матки и эндометрия (аденомиоз, полипы или гиперплазия эндометрия, эндометрит), оценить размеры и структуру, объем яичников, исключить функциональные кисты — фолликулярные, желтого тела, объемные образования придатков матки;

- гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки.

Дифференциальная диагностика

Кровотечения из половых путей в пубертатном периоде могут быть обусловлены целым рядом заболеваний. Прежде всего необходимо проводить дифференциальную диагностику МКПП с кровотечениями на фоне заболеваний крови, в пользу которых свидетельствуют следующие особенности: подкожные петехиальные кровоизлияния вызванные мелкими травмами, кровотечения из носа и десен, упорные маточные кровотечения.

- Дефекты свертывающей системы крови тромбоцитопении, апластические анемии, наследственные нарушения коагуляционного гемостаза (болезнь Виллебранда), геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна — Геноха), тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). Девушки с болезнью Верльгофа с раннего возраста страдают носовыми кровотечениями, повышенной кровоточивостью при порезах и ушибах, после экстрактации зубов, на коже больных, как правило, видны множественные кровоподтеки, петехии.

- Органическая патология в половой системе: аномалия развития половых органов, гормонпродуцирующие опухоли яичников, эндометриоз, аденомиоз, рак шейки и тела матки (редко).

- Маточные кровотечения на фоне аденомиоза характеризуются выраженной дисменореей, длительными мажущими кровяными выделениями с характерным коричневым оттенком до и после менструации. Диагноз подтверждается результатами УЗИ и гистероскопией.

- При воспалительных заболеваниях половых органов маточные кровотечения, как правило, имеют ациклический характер. Беспокоят пациенток боли в нижних отделах живота, обильные бели вне менструации.

- Травма наружных половых органов и влагалища.

- Беременность с начавшимся и неполным абортом.

- СПКЯ. При маточных кровотечениях пубертатного периода с формирующимся СПКЯ наряду с жалобами на задержки менструаций имеют место избыточный рост волос, угри на лице, груди, плечах, спине, ягодицах и бедрах, есть указания на позднее менархе с прогрессирующими нарушениями менструального цикла по типу олигоменореи.

- Нарушения функции щитовидной железы. МКПП возникают, как правило, у больных с субклиническим или клиническим гипотиреозом. Больные жалуются на зябкость, отечность, увеличение массы тела, снижение памяти, сонливость, депрессию. При гипотиреозе пальпация и УЗИ позволяют выявить ее увеличение, а осмотр больных — наличие сухой субиктеричной кожи, пастозность тканей, одутловатость лица, увеличение языка, брадикардию. Уточнить функциональное состояние щитовидной железы позволяет определение ТТГ, свободного Т4 в крови.

- Гиперпролактинемия. Для исключения гиперпролактинемии как причины маточных кровотечений пубертатного периода показаны осмотр и пальпация молочных желез с уточнением характера отделяемого из сосков, определение содержания пролактина в крови, МРТ головного мозга.

Желательно проведение консультаций таких специалистов, как эндокринолог (при подозрении на патологию щитовидной железы), гематолог (при заболеваниях свертывающей и антисвертывающей систем крови), фтизиатр (при МКПП на фоне длительного стойкого субфебрилитета, ациклическом характере кровотечений, нередко сопровождающихся болевым синдромом, при отсутствии патогенного инфекционного агента в отделяемом мочеполового тракта, относительном или абсолютном лимфоцитозе в общем анализе крови, положительных туберкулиновых пробах), педиатр (при МКПП на фоне хронических системных заболеваний), невролог и окулист.

Основные принципы терапии маточных кровотечений у подростков

Основными принципами лечения МКПП являются:

- остановка кровотечения;

- регуляция менструального цикла;

- профилактика рецидивов кровотечения.

С целью остановки кровотечения и нормализации гемостаза назначаются симптоматическая терапия, включающая средства, сокращающие матку; кровоостанавливающие, укрепляющие сосудистую стенку, препараты, содержащие железо, гемостимулирующие; витамины; седативная терапия; физиотерапия: эндоназальный электрофорез с витамином В1 в течение 10 дней, иглорефлексотерапия (показаниями являются маточные кровотечения без анемии и с легкой степенью анемии в 10-13 лет, без выраженных нарушений гормонального статуса в 14-17 лет).

Всем пациенткам, поступившим с маточным кровотечением, выявленными нарушениями свертывающей и антисвертывающей системы крови, проводится специфическое лечение.

Применение симптоматической терапии не оказывает существенного действия на эндокринный статус девочек с МКПП. Однако через 3 месяца после лечения при применении симптоматической терапии у девочек всех возрастных групп происходит повышение уровня эстрадиола до 340 (259-468) нмоль/л и прогестерона до 4,1 нмоль/л, что свидетельствует об активности гонадной функции. Повышение уровня фоликулстимулирующего гормона до 4,9 (0,7-36) МЕ/л и лютеинового гормона до 9,9 (1,6-58,1) МЕ/л отмечено только в группе девочек старшего возраста. Концентрация кортизола не выходит за пределы во всех возрастных группах.

При применении иглорефлексотерапии у 61,7% обследуемых с МКПП через 3 месяца после лечения повышалась функция яичников и цикл становился овуляторным (концентрация прогестерона в крови повышалась до 14,9-19,9 нмоль/л).

По данным УЗИ, при гемостазе симптоматическими средствами отмечается прогрессивное увеличение яичников к 21-23-му дню менструального цикла у всех больных по сравнению с таковыми во время кровотечения. Толщина эндометрия при этом виде гемостаза к 21-23-му дню цикла увеличивается в 1,7 раза. Данный комплекс проводится в течение 3-5 дней в зависимости от эффекта и исходного состояния организма девочки. При положительной динамике терапию проводят еще в течение недели до достижения гемостатического эффекта.

При неэффективности симптоматической терапии в течение 4-6 дней у пациенток с легкой степенью анемии, 2-3 дней — у девочек с анемией средней тяжести и 6-12 часов — у больных с тяжелой анемией показан гормональный гемостаз комбинированными эстроген-гестогенными препаратами на фоне продолжающегося введения симптоматических препаратов. Используются две схемы введения: по 2-3 таб. в день до достижения гемостаза с последующим снижением дозы до 1 таб. и продолжительностью курса лечения 21 день или по 2 таб. в день в течение 10 дней. Последняя схема лечения чаще применяется у девочек с анемией средней степени тяжести, тогда как длинная схема — у пациенток с тяжелой анемией в основном из-за отсутствия компенсации кровопотери за столь короткий промежуток времени.

По показаниям (продолжающееся обильное кровотечение, снижение гемоглобина ниже 90 г/л, гематокрит до 25%, отсутствие эффекта от проводимой консервативной, в том числе и гормональной терапии, подозрение на органическую патологию эндометрия (увеличение М-Эхо на УЗИ свыше 15 мм) даже на фоне мажущих выделений, с согласия родителей и пациентки проводится хирургический гемостаз: раздельное диагностическое выскабливание слизистой полости матки и цервикального канала под контролем гистероскопии. Операция производится под в/в обезболиванием. Для профилактики разрыва гимена обкалывают область вульварного кольца 0,25% раствором новокаина с лидазой (64 ЕД).

При гистероскопии в матке может быть железисто-кистозная гиперплазия эндометрия, полип эндометрия, аденомиоз.

Результаты исследования агрегационной активности эритроцитов свидетельствуют, если у девочек с легкой и средней степенью анемии после гормональной терапии интенсивность агрегации эритроцитов повышается только на 3%, то у больных с тяжелой степенью анемии она возрастает в 1,2 раза по сравнению с этим показателем до лечения и в 1,6 раза по сравнению с таковым у здоровых. При этом величина показателя составляет 48,0±0,6% оптической плотности, достигая у больных с наиболее обильным и длительным кровотечением и трехкратными переливаниями крови 60-65% оптической плотности.

Включение реополиглюкина, АТФ, свежезамороженной плазмы в комплекс лечебных мероприятий при МКПП является патогенетически обоснованным, т.к. оказывает влияние как на реологические и коагуляционные свойства крови больных, так и на адаптационные возможности организма.

Если на фоне маточного кровотечения развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, необходимо вводить гепарин из расчета 100 ЕД/кг в сутки и в/в — свежезамороженную плазму до 1 л в сутки (в 2-3 приема).

Всем больным с МКПП показаны препараты железа для предотвращения железодефицитной анемии (ЖДА). Дефицит железа относится к наиболее распространенным в мире патологическим состояниям. Среди всех анемий удельный вес ЖДА составляет 70-80%. По данным ВОЗ, ЖДА выявляется у 1,8 млрд обитателей нашей планеты, а дефицит железа определяют у каждого третьего жителя Земли (3,6 млрд человек).

Согласно данным литературы 85% детей раннего и более 30% школьного возраста страдают дефицитом железа. У девочек-подростков наиболее часто дефицит железа определяется в период скачка роста (пубертатный спурт), в период менархе и при злоупотреблении редуцированными диетами (вегетарианство, преднамеренное голодание, обедненный железосодержащими продуктами рацион питания). У большинства людей, особенно у детей и женщин, дефицит железа протекает латентно и выявляется только при анализе электролитного состава плазмы крови. Железо является незаменимым микроэлементом, участвующим в транспорте кислорода (миоглобин, гемоглобин) и формировании активных окислительно-восстановительных ферментов (оксидазы, гидроксилазы, супероксиддисмутазы). От суммарного содержания железа в плазме крови зависит уровень жизненно важных железосодержащих депо-комплексов: трансферрина, ферритина, гемосидерина, сидерохромов и лактоферрина. Дисбаланс или хроническая недостаточность железа в организме способствует повышенному накоплению токсических металлов в нервной системе.

У девочек с МКПП в период становления менструальной функции возникает ЖДА, которая требует лечения. Только препараты железа позволяют ликвидировать ЖДА.

Профилактика рецидивов маточных кровотечений пубертатного периода

После остановки кровотечения неотъемлемым компонентом в лечении МКПП должен быть успешно проведенный период реабилитации, который начинается после эффективного лечения с восстановлением ритма менструаций и завершается появлением овуляции. В среднем его продолжительность составляет от 2 до 6 месяцев, в течение которых устраняются этиологические факторы МКПП, достигается нормализация функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Всем пациенткам с МКПП в анамнезе рекомендуется следующая схема ведения реабилитационного периода:

- соблюдение режима дня, полноценное питание, умеренная физическая активность (лучший вариант спортивных мероприятий — посещение бассейна);

- коррекция психотравмирующей ситуации дома или в школе с помощью психолога (если она имела место), седативная терапия в течение 2-3 месяцев;

- санация очагов хронической инфекции;

- нормализация массы тела при отклонении от нормы;

- девочкам 10-13 лет — циклическая витаминотерапия в течение трех менструальных циклов;

- девочкам 14-17 лет комбинированные эстроген-гестагенные препараты назначают не более трех менструальных циклов;

- выявление эндометриоза требует диспансерного наблюдения у гинеколога и проведения специфического консервативного и симптоматического лечения во время менструации (обезболивающие и кровоостанавливающие препараты);

- иглорефлексотерапия: 2-3 курса по 10 сеансов у девочек 10-13 лет;

- физиотерапия: эндоназальный электрофорез с витамином В1 10 дней;

- бальнео- и талассотерапия в летние месяцы без климатических перепадов температуры.

При выявлении гормональных отклонений работы периферических эндокринных очагов (щитовидная железа, надпочечники) проводится коррекция совместно с эндокринологом.

Таким образом, знание этиологии МКПП определяет выбор этиопатогенетической терапии, направленной на ликвидацию патологического воздействия на центральные мозговые структуры, улучшение трофики и кровоснабжения мозга, нормализацию нейротрансмиттерного звена регуляции основного обмена пациентки. Для коррекции периферического звена гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы рекомендуется назначить лечение комбинированными эстроген-гестагенными препаратами, при признаках инфантилизма, гипоэстрогении, задержки полового развития — циклическую гормонотерапию.

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в диагностике и разработке различных методов терапии МКПП, проблема эта остается актуальной.

Прогноз

У большинства девочек-подростков лекарственная терапия эффективна, и в течение первого года у них формируются овуляторные менструальные циклы и нормальные менструации. Прогноз при МКПП, связанных с патологией системы гемостаза или системными хроническими заболеваниями, зависит от степени компенсации имеющихся нарушений. Девочки, сохраняющие избыточную массу тела и имеющие рецидивы маточных кровоточений в возрасте 14-19 лет, должны быть включены в группу риска по развитию патологии эндометрия.

Схема поэтапного обследования девочек, страдающих МКПП

Успех терапии МКПП определяется правильной организацией выявления и медико-социальной адаптации этого контингента юных пациенток, от здоровья которых в немалой степени зависит и здоровье будущего поколения нашей страны. Правильная медицинская организация должна быть направлена на:

- своевременную диагностику состояний, сопровождающихся МКПП;

- проведение адекватной терапии и контроль за ее эффективностью;

- обязательную полноценную реабилитацию девочек-подростков с МКПП в последующем.

С этой целью нами разработана схема поэтапного обследования пациенток с МКПП.

В.Ф. КОКОЛИНА, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РГМУ, доктор медицинских наук

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO as a complementary material for designing oral drug delivery systems with controlled release properties: comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes with countercharged Eudragit® L 100 copolymers. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/children/juvenile-uterine-bleeding.

- https://medvestnik.ru/content/news/diagnostika_i_lechenie_matochnyh_krovotecheniy_pubertatnogo_perioda.html.

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems- a novel approaches of control drug delivery systems. Research Journal of Science and Technology;10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).