В время Великой Отечественной войны на поле боя от кровотечения погибло 30-50% всех умерших. На передовых этапах эвакуации — 25%.

Кровотечения возникают как при открытых, так и при закрытых повреждениях.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАНЕНИЙ СОСУДОВ

И КРОВОТЕЧЕНИЙ

Травматические.

Нетравматические (по опыту Великой Отечественной войны — 1%)

Закрытые повреждения сосудов.

Открытые повреждения сосудов — огнестрельные и неогнестрельные.

По виду поврежденного сосуда:

— ранения артерий,

— ранения вен,

— ранения артерий и вен.

По характеру ранения:

— полные,

— неполные.

По клиническим признакам:

— без первичного кровотечения,

— с первичным кровотечением,

— с образованием напряженной гематомы,

— c признаками нарушения местного кровообращения,

— осложненные массивной кровопотерей и шоком.

В зависимости от вида поврежденного сосуда:

— артериальные,

— венозные,

— артериально-венозные,

паренхиматозные,

Куда изливается кровь:

— наружные,

— внутренние внутриполостные (в плевральную полость, в брюшную полость, в желудок и т.д.),

— внутренние внутритканевые (гематома или кровоизлияние).

Время возникновения кровотечения:

— первичные (25% всех раненых с повреждением сосудов).

— вторичные ранения (41%), связанные с выталкиванием тромба при недостатках иммобилизации и повышении АД.

— вторичные поздние (28%) связаны с развитием гнойно-некротических процессов в ране, расплавлением тромба в сосуде, нагноением гематомы, деструкцией сосудистой стенки.

Признаки вторичного кровотечения:

— кровянистое окрашивание отделяемого из раны,

— появления мелких сгустков в отделяемой из раны.

— внезапное повышение температуры,

— появления симптомов ухудшения периферического кровообращения.

Местные признаки повреждения магистральных сосудов:

— локализация раны в проекции сосуда,

— кровотечение из раны,

— наличие гематомы в области раны,

— ослабление или отсутствие пульса дистальнее места ранения (сравнить со здоровой конечностью)

— бледность кожи и похолодание конечности ниже уровня повреждения,

— нарушение активности движений, не объяснимое имеющимися повреждениями,

— контрактура мышц, ишемические боли, нарушение всех видов чувствительности (признаки необратимой ишемии).

Ранение сосудов может быть при любой локализации раны, поэтому в сомнительных случаях ПХО раны должна включать ревизию соответствующих крупных сосудов.

Повреждение магистрального сосуда может быть и при закрытой травме груди, живота, таза вывихах и переломах (нижней трети бедра, верхней трети голени, коленный сустав!).

При ранении высокоскоростными снарядами могут быть повреждения сосудов вдали от раны в ответ на кратковременное сдавливание, ушиб (временная пульсирующая полость) — разрыв внутренней оболочки, длительный спазм, формирование тромба.

При разрушении ранящих снарядов (высокоскоростные мелкокалиберные пули) могут возникать множественные ранения сосудов.

ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ГЕМАТОМА, ЛОЖНАЯ АНЕВРИЗМА

— пульсация гематомы,

— систолический шум над гематомой,

— признаки ухудшения кровообращения в дистальных отделах конечностей,

— при артерио-венозной аневризме могут быть нарушения и общей гемодинамики за счет давления в венозной системе,

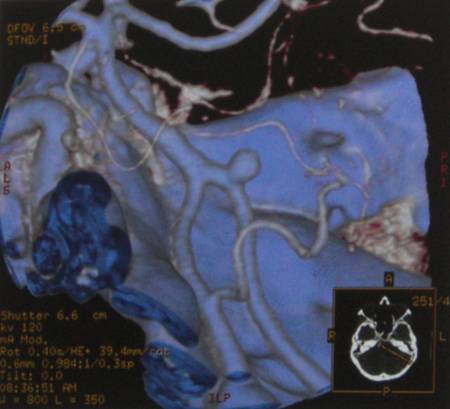

— антиография (!)

ДИАГНОСТИКА НАРУЖНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

— признаки кровопотери,

— признаки накопления жидкости в плевральной полости (укорочение перкуторного звука, ослабление дыхания, смещение средостения, рентгенография, пункция); в брюшной полости (укорочение перкуторного звука в отлогих местах, смещаемое при изменениях положения больного, нависание передней стенки примой кишки, влагалища, кровь при лапарацентезе или лапороскопии), кровотечение в желудок, кишечник — дегтеобразный стул (обязательное пальцевое исследование примой кишки).

Клиника кровопотери зависит от величены скорости кровопотери:

до 10% ОЦК — нарушение гемодинамики нет,

до 20% ОЦК — небольшая бледность, слабость, пульс до 100, АД снижается до 100,

до 30% ОЦК — резкая бледность, холодный пот, адинамия, пульс чаще 120, АД меньшн 100, не больше критического, олигурия,

больше 30% ОЦК — элементы расстройства сознания, пульс до 140, АД меньше критического, анурия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ

ПЕРЕЛОМАХ

Голень — 0.5 — 1 литр,

Бедро — 0,5 — 2,5 литра,

Таз — 0,8 — 2 — 3 литра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ ПО РАЗМЕРУ РАНЫ

(Grant, 1951)

Одна кисть — 10% ОЦК,

две кисти — 20% ОЦК,

три кисти — 30% ОЦК,

четыре кисти — 40% ОЦК.

На догоспитальном этапе величину кровопотери можно определить на основании лабораторных исследований, определяющих степень разжижения крови, гемодиляция достигает максимума к концу 2-5 суток.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КРОВОПОТЕРИ

Номограмма Дженкинса (В.В.Ключевский, Демпферированное скелетное вытяжение, 1982, стр. 163).

Определение ОЦК по Филипсу-Пожарскому.

Ht2

ОЦК — Vх ———————————-

Ht1 — Ht2

V — обьем влитой плазмы, полиглюкина,

Ht1 — гемотокрит до вливания плазмы,

Ht2 — гемотокрит после вливания плазмы.

ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНИЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

Первая и доврачебная помощь:

— временная остановка кровотечения (жгут, давящая повязка, форсированное сгибание конечности, прижатие артерии в ране или на протяжении, поднятие стопы или кости),

— повязка на рану,

— иммобилизация подручными средствами,

— ведение обезболивающих средств из шприц-тюбика.

Первая врачебная помощь:

Раненные с наружными кровотечениями и со жгутами направляются в перевязочную.

— проверка правильности наложения жгута,

— возможность замены жгута другим более щадящим приемом (наложением зажима, лигатуры, давящей повязки, тампонада раны),

— ориентировочное определение величины кровопотери,

— возмещение кровопотери при остановленном наружном кровотечении,

— улучшение иммобилизации,

— введение антибиотиков, ППС и анатоксина,

— заполнение первичной медицинской карточки,

— обеспечение немедленной эвакуации в ОМБ.

Квалифицированная хирургическая помощь.

При благоприятной обстановке:

— окончательная остановка кровотечения,

— восстановление кровотока,

— компенсация кровопотери.

Для ПХО в первую очередь направляются раненные:

— при продолжающемся кровотечении,

— при временно остановленном наружном кровотечении,

— при нарастающей гематоме,

— при некомпенсированной ишемии.

Одновременно проводится интенсивная терапия кровопотери. Критерии ее эффективности — стойкие цифры АД. уменьшение тахикардии, одышки, нормализация ЦВД, диуреза, цвета кожи и наполнение периферических вен.

В процессе ПХО проводится:

— широкое рассечение раны или вскрытие полости,

— удаление гематомы, крови,

— определение характера повреждения сосудов, характера повреждения окружающих тканей и органов,

— оценка общего состояния раненного,

— остановка кровотечения,

— восстановление кровопотери,

— определение способа окончательной остановки кровотечения и обьема операции.

Способы окончательной остановки кровотечения:

— перевязка обоих концов сосуда в ране,

— перевязка сосуда на протяжении,

— боковой шов сосуда,

— циркулярный шов сосуда,

— пластика сосуда аутотрансплантатом,

— удаление кровоточащего органа,

— ампутация.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

— Все виды хирургических вмешательств на сосудах,

— полная компенсация кровопотери,

— лечение осложнений после ранений сосудов.

Переливание крови и кровозаменяющих жидкостей на этапах медицинской эвакуации:

ПОКАЗАНИЯ:

— острая кровопотеря,

— шок 2-3 степени,

— большие операции,

— выраженная гнойная инфекция,

— комбинированные поражения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

— тяжелая травма мозга, отсутствие сознания,

— свежие инфаркты миокарда, легких, селезенки,

— острый гломерулонефрит,

— тромбозы периферических сосудов.

ОСЛОЖНЕНИЯ:

1 группа — реактивного характера (шок при переливании несовместимой крови, шок при переливании холодной, переливание или инфецированной крови, пирогенная реакция, цитрактный шок);

группа — вследствие технических ошибок (воздушная эмболия, эмболия сгустком, перегрузка правого сердца);

3 группа — инфекционного характера (сепсис, перенесение инфекционного заболевания);

4 группа — из-за недоучета противопоказаний.

Техника:

— внутриартериальное прерывистое (готовность герметических систем, давление в системе 180-200 мм рт. ст., система с монометром);

— внутрикостные вливания.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

16.05.2015190.08 Кб72.rtf

- #

- #

ГЛАВА 09. БОЕВЫЕ ТРАВМЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И ПРИНЦИПЫ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Кровотечение и кровопотеря у раненых. Общие принципы инфузионно-трансфузионной терапии

Остановка кровотечения из ран и возмещение кровопотери — одна из основных проблем военно-полевой хирургии от её возникновения до наших дней.

Эффективные методы гемостаза, разработанные ещё до нашей эры, были заново открыты в средние века французскими военными хирургами Моррелем (наложение жгута — закрутки) и А. Паре (перевязка сосуда при ампутации конечности). Н.И. Пирогов (1865) основным способом временной остановки наружного кровотечения считал пальцевое прижатие сосуда в ране. Ф. Эсмарх в 1873 г. предложил использовать для этого резиновый жгут.

Длительное время единственными операциями при ранениях магистральных сосудов была их перевязка в ране или на протяжении либо ампутация конечности. Причём Н.И. Пирогов указывал, что «раненые после перевязок больших сосудов большей частью умирают». К концу XIX — началу XX вв. была детально разработана техника сосудистого шва, и принципиальные преимущества восстановления артерий перед их перевязкой стали очевидными (А. Каррель). Тем не менее из-за поздней эвакуации раненых и большого числа инфекционных осложнений ранений повреждённые артерии в большинстве случаев продолжали подвергать перевязке (Б.В. Петровский, М. Дебекки). Во второй половине ХХ в. благодаря интенсивному развитию ангиохирургии возник новый раздел хирургии повреждений мирного времени — ангиотравматология (В.А. Корнилов). В условиях современных локальных войн благодаря быстрой авиамедицинской эвакуации частота ранений сосудов значительно возросла, широкое распространение получила практика раннего восстановления кровеносных сосудов (Н. Рич, И.М. Самохвалов).

Одновременно с хирургией повреждений сосудов развивалась и трансфузиология. После открытия У. Гарвеем кровообращения (1665) начались попытки гемотрансфузий. Переливание крови в военно-полевых условиях впервые произвёл С.П. Коломнин во время русско-турецкой войны (1877-1878). После открытия в начале ХХ в. групп крови (К. Ландштейнер, 1901 и др.) в годы Первой мировой войны была доказана важность восполнения кровопотери у раненых (У. Кеннон), осуществлены гемотрансфузии с учётом групповой совместимости (Д. Крайль). На основе предложения использовать цитрат натрия в качестве антикоагулянта (Р. Льюисон, 1914) и применения охлаждения крови для её длительного хранения (Р. Вейль, 1915) расширились возможности транспортировки и использования крови в военно-полевых лечебных учреждениях. В 1928 г. в Москве и в 1932 г. в Ленинграде были открыты первые в мире институты переливания крови, явившиеся прообразом современных банков крови (А.А. Богданов, Э.Р. Гессе). Перед Второй мировой войной в развитых государствах мира, в том числе и в СССР, сформировалась служба крови для обеспечения потребностей хирургии мирного и военного времени. Во время Второй мировой войны переливание консервированной крови и различных противошоковых растворов широко применялось на этапах медицинской эвакуации (В.Н. Шамов, Н.Н. Еланский, И.Р. Петров). Современные представления об инфузионно-трансфузионной терапии у раненых сформировались в послевоенные годы и получили развитие в последующих локальных войнах и вооружённых конфликтах (О.К. Гаврилов, С.В. Рыжков, С.П. Калеко, А.В. Чечёткин).

ГЛАВА 09. БОЕВЫЕ ТРАВМЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И ПРИНЦИПЫ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Кровотечение и кровопотеря у раненых. Общие принципы инфузионно-трансфузионной терапии

Остановка кровотечения из ран и возмещение кровопотери — одна из основных проблем военно-полевой хирургии от её возникновения до наших дней.

Эффективные методы гемостаза, разработанные ещё до нашей эры, были заново открыты в средние века французскими военными хирургами Моррелем (наложение жгута — закрутки) и А. Паре (перевязка сосуда при ампутации конечности). Н.И. Пирогов (1865) основным способом временной остановки наружного кровотечения считал пальцевое прижатие сосуда в ране. Ф. Эсмарх в 1873 г. предложил использовать для этого резиновый жгут.

Длительное время единственными операциями при ранениях магистральных сосудов была их перевязка в ране или на протяжении либо ампутация конечности. Причём Н.И. Пирогов указывал, что «раненые после перевязок больших сосудов большей частью умирают». К концу XIX — началу XX вв. была детально разработана техника сосудистого шва, и принципиальные преимущества восстановления артерий перед их перевязкой стали очевидными (А. Каррель). Тем не менее из-за поздней эвакуации раненых и большого числа инфекционных осложнений ранений повреждённые артерии в большинстве случаев продолжали подвергать перевязке (Б.В. Петровский, М. Дебекки). Во второй половине ХХ в. благодаря интенсивному развитию ангиохирургии возник новый раздел хирургии повреждений мирного времени — ангиотравматология (В.А. Корнилов). В условиях современных локальных войн благодаря быстрой авиамедицинской эвакуации частота ранений сосудов значительно возросла, широкое распространение получила практика раннего восстановления кровеносных сосудов (Н. Рич, И.М. Самохвалов).

Одновременно с хирургией повреждений сосудов развивалась и трансфузиология. После открытия У. Гарвеем кровообращения (1665) начались попытки гемотрансфузий. Переливание крови в военно-полевых условиях впервые произвёл С.П. Коломнин во время русско-турецкой войны (1877-1878). После открытия в начале ХХ в. групп крови (К. Ландштейнер, 1901 и др.) в годы Первой мировой войны была доказана важность восполнения кровопотери у раненых (У. Кеннон), осуществлены гемотрансфузии с учётом групповой совместимости (Д. Крайль). На основе предложения использовать цитрат натрия в качестве антикоагулянта (Р. Льюисон, 1914) и применения охлаждения крови для её длительного хранения (Р. Вейль, 1915) расширились возможности транспортировки и использования крови в военно-полевых лечебных учреждениях. В 1928 г. в Москве и в 1932 г. в Ленинграде были открыты первые в мире институты переливания крови, явившиеся прообразом современных банков крови (А.А. Богданов, Э.Р. Гессе). Перед Второй мировой войной в развитых государствах мира, в том числе и в СССР, сформировалась служба крови для обеспечения потребностей хирургии мирного и военного времени. Во время Второй мировой войны переливание консервированной крови и различных противошоковых растворов широко применялось на этапах медицинской эвакуации (В.Н. Шамов, Н.Н. Еланский, И.Р. Петров). Современные представления об инфузионно-трансфузионной терапии у раненых сформировались в послевоенные годы и получили развитие в последующих локальных войнах и вооружённых конфликтах (О.К. Гаврилов, С.В. Рыжков, С.П. Калеко, А.В. Чечёткин).

Оценка тяжести кровопотери в хирургической практике. Часть II

Клиническая оценка тяжести кровопотери является исторически самым ранним способом определения нарушений постгеморрагических нарушений гомеостаза, но в настоящее время — самым распространенным способом. Описание основополагающих клинических признаков травматического повреждения с острой кровопотерей мы находим уже в дневниках Н. И. Пирогова, относящихся к периоду Крымской кампании 1854 года: «Лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно; он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует; тело его холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание тоже едва приметно… ». Клиническая характеристика кровопотери, основанная на оценке уровня сознания, окраски и температуры кожных покровов, тонуса периферических вен, частоты пульса и дыхания, актуальна и в настоящее время.

Скрининговым методом оценки тяжести кровопотери является предложенный в 1967 году Алговером и Бури шоковый индекс, представляющий собой отношение частоты сердечных сокращений к систоличекому артериальному давлению. Чем выше индекс, тем массивнее кровопотеряе и хуже прогноз. В норме индекс равен 0, 5. Нарастание индекса Альговера свидетельствует о прогрессировании тяжести кровопотери:

Величина шокового индекса | Ориентировочный дефицит ОЦК |

0, 8 | 10% |

0, 9 — 1, 2 | 20% |

1, 3 — 1, 4 | 30% |

1, 5 | 40% |

В связи с этим, все большему числу клиницистов представляются более физиологически обоснованными и клинически значимыми классификации кровопотери, основанные на клинически определяемой степени резистентности к ней организма. Именно уровень компенсации перенесенной кровопотери представляет несомненный практический интерес, ведь все последующие лечебные мероприятия направлены на стабилизацию функций организма, в той или иной степени нарушенных при кровотечении. Несомненно, к тому же, что в экстренной ситуации целесообразной и практически применимой является такая система оценки кровопотери, которая бы на основании минимального количества параметров позволяла адекватно и быстро определять тяжесть кровопотери не только в стационаре, но уже и на догоспитальных этапах медицинской помощи. Так, Н. А. Яицкий и соавт. (2002) разделяют острую кровопотерю на три степени только на основании величин АДсист и ЧСС (табл. 1)

Таблица 1. Изменения АД и ЧСС при различной степени кровопотери (по Н. А. Яицкому с соавт. , 2002).

Степень кровопотери | Лежа на спине | Сидя | ||

АДсист, мм Hg | ЧСС, в мин | АДсист, мм Hg | ЧСС, в мин | |

Легкая | 120 и более | 70 — 80 | 100 и более | 90 и менее |

Средняя | 100 и более | До 100 | 75 и более | До 120 |

Тяжелая | Менее 100 | Более 100 | Менее 75 | Более 120 |

Являясь отражением состояния макроциркуляции и, весьма ориентировочно, состояния микроциркуляции, измерение АД может служит быстрым методом оценки гемодинамики и проведения простого ее мониторинга.

К сожалению, предложенные классификации острой кровопотери, основанные на анализе только лабораторных данных, оказываются несостоятельными ввиду невозможности применения их в ранние сроки кровотечения. При массивном кровотечении в первые часы показатели гемоглобина, эритроцитов, гематокрита остаются в пределах исходных значений, т. к. не успевает развиться аутогемодилюция. В некоторых работах прямо указывается, что величина гематокрита лишь отражает проводимую инфузионную терапию, но не является показателям наличия и выраженности кровотечения. Лишь спустя 6-24 часа вследствие аутогемодилюции, проведения заместительной инфузионной терапии показатели красной крови снижаются и позволяют рассчитать предварительный объём кровопотери. Уровень эритроцитов, гемоглобина и гематокрита в периферической крови в ранние сроки кровотечения (1-2 сутки) не отражают истинной тяжести возникшей кровопотери, что затрудняет изолированное использование этих гематологических показателей на ранних этапах диагностики (В. Н. Липатов, 1969; Вострецов Ю. А. , 1997).

В современной клинической практике наибольшее распространение получили методы оценки тяжести кровопотери, имеющие в своей основе анализ комплекса клинических и рутинных лабораторных критериев.

В 1982 году Американская коллегия хирургов на основании интегрального анализа десятков тысяч случаев острых кровотечений различной этиологии, предложила дифференцировать кровопотерю на 4 класса кровотечений в зависимости от клинической симптоматики (по P. L. Marino, 1998):

класс I — при этом клинические симптомы отсутствуют или имеется тахикардия в покое, прежде всего в положении стоя; ортостатической тахикардия считается тогда, когда ЧСС увеличивается не менее, чем 20 ударов в 1 минуту, при переходе из горизонтального положения в вертикальное (соответствует потере 15% объема циркулирующей крови или менее) ;

класс II — основным клиническим признаком его является ортостатическая гипотензия или снижение АД не менее, чем на 15 мм. рт. ст при переходе из горизонтального положения в вертикальное, в положении лежа АД нормальное или несколько снижено, диурез сохранен (соответствует потере от 20 до 25% ОЦК) ;

класс III — проявляется гипотензией в положении лежа на спине, олигурией менее 400 мл/сутки (соответствует потере от 30 до 40% ОЦК) ;

класс IV — проявляется коллапсом и нарушением сознания до комы (потеря более 40% ОЦК).

В современной рациональной трансфузиологии основными ориентирами оценки тяжести кровопотери также являются адекватное сознание, достаточный диурез (> 0, 5 мл/кг/час), отсутствие гипервентиляции, показатели гемокоагуляции, динамика центрального венозного, пульсового и среднего динамического давления, изменение артерио-венозной разницы по кислороду (А. П. Зильбер, 1999; В. С. Ярочкин 1997, 2004).

Одной из последних отечественных классификаций острой кровопотери предложена А. И. Воробьевым (2002). Автор подчеркивает, что именно клинические, а не лабораторные показатели должны являться определяющими в оценке тяжести кровопотери (табл. 2).

Таблица 2. Оценка степени тяжести острой массивной кровопотери (по А. И. Воробьеву с соавт. , 2002).

Показатель | Степень тяжести | |||

I | II | III | IV | |

Пульс, в мин. | < 100 | > 100 | > 120 | > 140 |

АД | Нормальное | Нормальное | Понижено | Резко понижено |

Пульсовое давление | Нормальное или повышено | Понижено | Понижено | Резко понижено |

ЧДД, в мин. | 14 — 20 | 20 — 30 | 30 — 40 | > 40 |

Почасовой диурез, мл | > 30 | 20 — 30 | 5 — 15 | Отсутствует |

Состояние ЦНС | Легкое возбуждение | Возбуждение | Заторможенность | Прекома |

Объем кровопотери, мл (% ОЦК) | < 750 (< 15) | 750 — 1500 (15 — 30) | 1500 — 2000 (30 — 40) | > 2000 (> 40) |

В повседневной клинической практике мы используем классификацию тяжести кровопотери, основанную как на оценке клинических критериев (уровень сознания, признаки периферической дисциркуляции, АД, ЧСС, ЧДД, ортостатическая гипотензия, диурез), так и на оценке основополагающих показателей картины красной крови — величин гемоглобина и гематокрита (В. К. Гостищев, М. А. Евсеев, 2005). Классификация различает четыре степени тяжести острой кровопотери:

I степень (легкая кровопотеря) — характерные клинические симптомы отсутствуют, может иметь место ортостатическая тахикардия, уровень гемоглобина выше 100 г/л, гематокрит — не менее 40%. Отражает величину дефицита ОЦК до 15%.

II степень (кровопотеря средней тяжести) — из клинических симптомов определяется ортостатическая гипотензия со снижением АД более чем на 15 мм рт. ст. и ортостатическая тахикардия с увеличением ЧСС более чем на 20 ударов в минуту, уровень гемоглобина в пределах 80 — 100 г/л, гематокрит — в пределах 30 — 40%. Отражает величину дефицита ОЦК 15 — 25%.

III степень (тяжелая кровопотеря) — клинически определяются признаки периферической дисциркуляции (дистальные отделы конечностей холодные наощупь, выраженная бледность кожи и слизистых), гипотония (АДсист находится в пределах 80 — 100 мм рт. ст. ), тахикардия (ЧСС более 100 в минуту), тахипноэ (ЧДД более 25 в минуту), явления ортостатического коллапса, диурез снижен (менее 20 мл/час), уровень гемоглобина находится в пределах 60 — 80 г/л, гематокрит — в пределах 20 — 30%. Отражает величину дефицита ОЦК 25 — 35%.

IV степень (кровопотеря крайней степени тяжести) — из клинических симптомов характерными являются нарушение сознания, глубокая гипотония (АДсист менее 80 мм рт. ст. ), выраженные тахикардия (ЧСС более 120 в минуту) и тахипноэ (ЧДД более 30 в минуту), признаки периферической дисциркуляции, анурия; уровень гемоглобина находится ниже 60 г/л, гематокрита — 20%. Отражает величину дефицита ОЦК больше 35%.

В основу данной классификации положена оценка наиболее значимых клинических симптомов, отражающих реакцию организма на кровопотерю. Определение уровня гемоглобина и гематокрита представляется также весьма важным в оценке тяжести кровопотери, особенно при III и IV степени тяжести, поскольку в данной ситуации гемический компонент постгеморрагической гипоксии становится весьма существенным. Кроме того, уровень гемоглобина по-прежнему является решающим критерием для определения показаний для трансфузии эритроцитарной массы.

Следует заметить, что срок от появления первых симптомов кровотечения и тем более от его действительного начала, составляющий, как правило, не менее суток, делает показатели гемоглобина и гематокрита вполне реальными в силу успевшей развивиться за данный период гемодилюции. В случае несоответствия клинических критериев показателям гемоглобина и гематокрита оценку тяжести кровопотери следует проводить, учитывая показатели, в наибольшей степени отличающиеся от нормальных значений.

Предложенная классификация тяжести кровопотери представляется нам приемлемой и удобной именно для клиники ургентной хирургии, как минимум, по двум причинам. Во-первых, оценка кровопотери не требует проведения сложных специальных исследований. Во-вторых, возможность определения степени кровопотери сразу же в приемном отделении позволяет решить вопрос о необходимости начала инфузионной терапии и госпитализации пациента в отделение интенсивной терапии.

По нашим наблюдениям из 1204 пациентов с ОГДЯК у большей части (35, 1%) пациентов при госпитализации была диагностирована кровопотеря II степени. С кровопотерей III и I степеней были госпитализированы соответственно 31, 2% и 24, 8% пациентов. Доля пациентов с кровопотерей IV степени составила 8, 9%. Доля пациентов с кровопотерей I степени с увеличением возраста пациентов имела тенденцию к снижению с 33, 5% у больных моложе 45 лет до 2, 3% у больных старческого возраста, что может быть объяснено уменьшающейся с возрастом резистентностью организма к кровопотере и возникновением выраженной клинической манифестации при сравнительно меньших темпах геморрагии. Напротив, массивная кровопотеря для больных пожилого и старческого возраста приобретает характер фатальной уже на догоспитальном этапе, о чем свидетельствует снижение доли больных с кровопотерей III и IV степеней в возрастных группах 60 — 74 лет и старше 75 лет.

Среди больных с кровопотерей I и II ст. наибольший удельный вес имели пациенты моложе 45 лет. Доля больных в возрасте 45 — 59 лет, составлявшая при кровопотере I ст. 31, 4%, достигает 40, 3% при кровопотере III ст. Данный возрастной контингент составлял практически половину больных с кровопотерей IV ст. Доля больных 60 — 74 лет достигает максимума при кровопотере II степени и уменьшается при усугублении тяжести кровопотери. Аналогичная картина распределения отмечается и у больных старческого возраста: 15, 9% среди больных со II ст. кровопотери и совсем незначительная среди больных с III (7, 5%) и IV (5, 5%) ст.

Сопоставление этиологической структуры и тяжести кровопотери в различных возрастных группах позволяют сделать следующие выводы. Пациенты 45 — 59 лет, составляя наибольшую долю из больных с кровопотерей III и IV ст. , одновременно имеют наибольший удельный вес в группе каллезных язв (36, 7%) и значительный (30, 8%) в группе хронических язв. Данный факт указывает именно на каллезную язву как на основной этиологический фактор возникновения острой массивной кровопотери при ОГДЯК. Существенная доля (35, 3%) больных в возрасте 60 — 74 лет от группы пациентов с каллезной язвой и существенной (хотя и меньшей по сравнению с предыдущей возрастной группой за счет уменьшения абсолютного числа больных) долей больных с кровопотерей III ст. (20, 4%) и IV ст. (19, 7%) также указывает на то, что каллезный характер язв — важный фактор возникновения массивного кровотечения. Незначительный удельный вес пациентов старше 75 лет среди всех с кровопотерей III и IV ст. (7, 5% и 5, 5%) даже при наличии у 20, 5% пациентов каллезных язв указывает на низкую резистентность больных данной группы к массивной кровопотере и их гибели еще на догоспитальном этапе.

Оценка нарушений системы гемостаза у больных с ОГДЯК. Помимо определения тяжести кровопотери принципиально важной задачей диагностики у пациентов с гастродуоденальными язвенными кровотечениями является количественная и качественная оценка нарушений системы гемостаза, поскольку расстройства гемокоагуляции являются важнейшим патогенетическим звеном синдрома острой массивной кровопотери, а их адекватная и своевременная коррекция — обязательным компонентом заместительной терапии. А. И. Воробьев и соавт. (2001) подчеркивают, что очень часто острая массивная кровопотеря происходит у больных с исходно существующими нарушениями в системе свертывания крови. Наиболее часто эти нарушения проявляются формированием гиперкоагуляционного синдрома, нередко определяющего тяжесть течения синдрома острой массивной кровопотери, трансфузиологическую тактику ее восполнения и предупреждения развития острого ДВС-синдрома.

Гиперкоагуляционный синдром характеризуется определенными клиническими проявлениями и лабораторными признаками повышенной готовности крови к свертыванию при отсутствии тромбозов. Общее состояние при гиперкоагуляционном синдроме чаще удовлетворительное, больные могут отмечать чувство «тяжести в голове» и головную боль, быструю утомляемость, слабость. Кровь при заборе из вены сворачивается прямо в игле, места венепункции легко тромбируются. Несмотря на то, что кровяной сгусток в пробирке формируется быстро, он рыхлый и нестойкий; отмечаются укорочение времени свертывания крови по Ли-Уайту и АЧТВ, повышены агрегационные показатели тромбоцитов, удлинен фибринолиз.

Принято считать, что массивная кровопотеря, сопровождающаяся выраженными нарушениями гемодинамики с расстройствами периферического кровотока, практически всегда сопровождается появлением гиперкоагуляционной фазы ДВС-синдрома. Гиперкоагуляционная фаза ДВС-синдрома часто бывает весьма скоротечной и не диагностируется. Тем не менее, при данной фазе ДВС-синдрома признаки гиперкоагуляции выражены весьма отчетливо: укорочены АЧТВ, протромбиновое время, снижены уровень фибриногена и число тромбоцитов. Скорость образования кровяного сгустка в пробирке по-прежнему ускорено, но он остается рыхлым и нестойким.

Для гипокоагуляционной фазы ДВС-синдрома характерны с одной стороны лабораторные маркеры коагулопатии потребления а с другой — наличием признаков гипокоагуляции и диффузного геморрагического диатеза (кровоточивость гематомно-петехиального типа). Приводим основные лабораторные и клинические признаки гиперкоагуляционного синдрома и фаз ДВС-синдрома (табл. 3).

Таблица 3. Лабораторные и клинические признаки нарушений гемокоагуляции (по А. И. Воробьеву и соавт. , 2001).

Форма нарушения гемокоагуляции | Лабораторные и клинические признаки |

Гиперкоагуляционный синдром | Лабораторные признаки: укорочение АЧТВ, протромбинового времени; повышение активности тромбоцитов; снижение активности фибринолиза. Клинические проявления: тромбирование иглы при венепункции, быстрое формирование рыхлого и нестойкого кровяного сгустка в пробирке. |

Гиперкоагуляционная фаза ДВС-синдрома | Лабораторные признаки: укорочение АЧТВ, протромбинового времени; повышение активности тромбоцитов при сниженном их количестве; снижение уровня фибриногена, АТ III, протеина С, активности фибринолиза. Клинические проявления: быстрое тромбирование иглы при венепункции, появлене признаков полиорганной недостаточности. |

Гипокоагуляционная фаза ДВС-синдрома | Лабораторные признаки: удлинение АЧТВ, протромбинового времени, снижение количества и активности тромбоцитов; снижение уровня фибриногена, факторов свертывания, АТ III, протеина С; ускорение фибринолиза; резкое повышение уровня продуктов деградации фибрина, D-димеров. Клинические проявления: трудноконтролируемая диффузная кровоточивость, развернутая картина полиорганной недостаточности. |

Статья добавлена 2 апреля 2016 г.

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- https://studfile.net/preview/3882393/.

- https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970406786-KLINREK29954089/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html.

- https://www.rosmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970406786-KLINREK29954089/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html.

- https://volynka.ru/Articles/Text/950.

- М.П. Киселева, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова и др. Поиск новых противоопухолевых соединений среди производных N-гликозидов индоло[2,3-а] карбазолов // Российский онкологический журнал. 2015. № 1. С. 33-37.