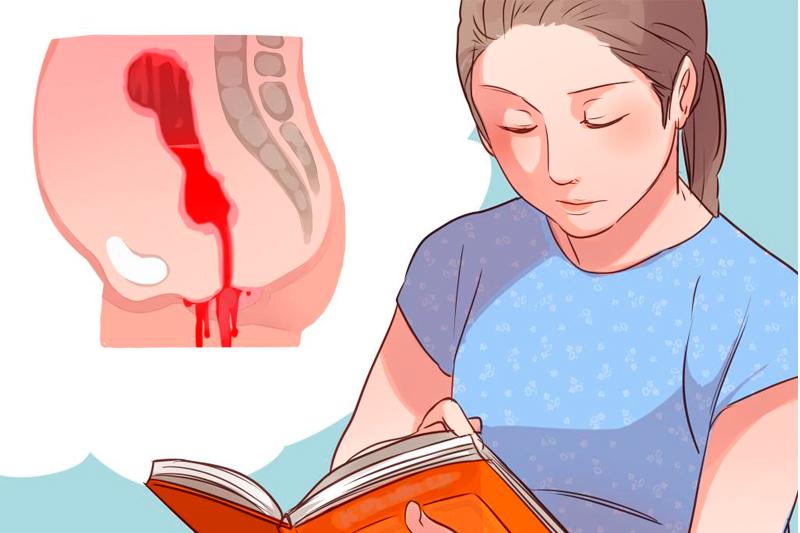

Кровоточащая язва желудка — осложнение язвенной болезни, заключающееся в истечении крови в полость желудка из поврежденных сосудов (аррозированных артерий, вен или капилляров). Симптомы определяются выраженностью кровотечения; основные проявления — рвота «кофейной гущей», «дегтеобразный» стул, признаки гиповолемии и системных нарушений гемодинамики. Важнейшим методом диагностики является эзофагогастродуоденоскопия, в ходе которой может быть выполнен гемостаз. Лечение в большинстве случаев хирургическое; при малом объеме кровопотери, а также у пациентов группы высокого риска проводится консервативная остановка кровотечения.

Общие сведения

Кровоточащая язва желудка — одно из наиболее распространенных осложнений язвенной болезни желудка, которое встречается у 10-15% пациентов всех возрастных групп и составляет около 50% всех желудочно-кишечных кровотечений. Однако статистика неточная: большой процент случаев просто не регистрируется — необильная кровопотеря маскируется симптомами обострения основного заболевания. Наиболее часто данное патологическое состояние развивается при язвах, локализованных на малой кривизне желудка. Желудочное кровотечение является актуальной проблемой гастроэнтерологии, поскольку его распространенность растет, и, несмотря на постоянное совершенствование методов эндоскопического, медикаментозного гемостаза и ранней диагностики, летальность сохраняется высокой — около 9%.

Кровоточащая язва желудка

Причины кровоточащей язвы желудка

Наиболее часто кровотечением осложняются хронические каллезные, острые язвы желудка при наличии у пациента патологии сердечно-сосудистой системы, а также язвенные дефекты, развивающиеся на фоне применения глюкокортикостероидов. Основными причинами развития данного осложнения являются прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов в зоне дефекта, повышенная проницаемость капилляров, а также нарушение свертывания крови. Обычно кровоточит аррозированная артерия, реже — вена или большое количество мелких сосудов, локализованных в области дна язвы (в таком случае развивается скрытое диапедезное кровотечение). Формированию кровоточащей язвы могут способствовать механические или химические травмы слизистой, физическое или психоэмоциональное перенапряжение, нейротрофические и тромбоэмболические поражения стенки желудка и гиповитаминозы.

Причиной тяжелого состояния пациентов является кровопотеря. При потере менее 15% объема крови существенных нарушений системной гемодинамики нет, так как активируются защитные механизмы: спазм сосудов кожи и органов брюшной полости, открытие артериовенозных шунтов, повышение ЧСС. Кровоток в жизненно важных органах сохраняется, и в условиях прекращения кровопотери объем циркулирующей крови восстанавливается за счет естественных депо. При потере более 15% ОЦК генерализованный спазм кровеносных сосудов, значительное повышение частоты сокращений сердца и переход межтканевой жидкости в сосудистое русло изначально имеют компенсаторный характер, а затем патологический. Нарушается системный кровоток, страдает микроциркуляция, в том числе в сердце, головном мозге, почках, развивается артериальная гипотензия, истощаются механизмы компенсации. Возможно развитие печеночной, почечной недостаточности, отека головного мозга, инфаркта миокарда и гиповолемического шока.

Симптомы кровоточащей язвы желудка

Симптомы данного патологического состояния определяются степенью кровопотери и продолжительностью кровотечения. Скрытые кровоточащие язвы проявляются общей слабостью, головокружением, бледностью кожи. Гемоглобин в кислой среде желудка метаболизируется, приобретая темный цвет, и в случае рвоты характерно окрашивание рвотных масс в цвет «кофе с молоком».

В случае профузного кровотечения основным признаком является кровавая рвота, которая может быть однократной или повторяющейся. Рвотные массы имеют характерный цвет «кофейной гущи». В редких случаях массивного кровотечения из артерии возможна рвота алой кровью со сгустками.

Обязательным признаком кровоточащей язвы желудка с потерей более 50 мл крови является дегтеобразный стул, возникающий через несколько часов или на следующий день. При кровотечении, объем которого не превышает 50 мл, каловые массы нормальной консистенции окрашены в темный цвет.

Многие пациенты отмечают усиление интенсивности симптомов язвенной болезни (боли в желудке, диспепсических явлений) за несколько дней, а также их исчезновение с началом кровотечения (симптом Бергмана). Возможны также такие признаки, как жажда, сухость кожи, снижение диуреза, болезненность при пальпации живота.

Общие симптомы кровоточащей язвы обусловлены степенью кровопотери. При дефиците объема циркулирующей крови менее 5 процентов (1 степень тяжести) возникают незначительные нарушения системной гемодинамики; самочувствие пациента остается удовлетворительным, артериальное давление в пределах нормы, пульс несколько учащен. При дефиците 5-15 процентов объема циркулирующей крови (2 степень кровопотери) пациенты отмечают вялость, головокружение, возможны обморочные состояния, систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст., пульс значительно учащен. При потере более 15-30 процентов ОЦК (3 степень) состояние пациентов тяжелое, отмечается выраженная бледность кожи и слизистых, пульс нитевидный, частый, систолическое артериальное давление ниже 60. Дефицит более 30 процентов объема крови (4 степень) сопровождается нарушением сознания, состояние крайне тяжелое, артериальное давление снижено до критического уровня, пульс не определяется.

Диагностика кровоточащей язвы желудка

Консультация гастроэнтеролога с детальным изучением анамнеза заболевания, жалоб пациента и объективных данных позволяет предположить наличие данной патологии даже при малом объеме кровопотери. При объективном обследовании пациента обращает на себя внимание бледность кожных покровов, снижение тургора кожи, возможна болезненность при пальпации живота в эпигастральной области. В общем анализе крови определяется снижение гемоглобина и эритроцитов.

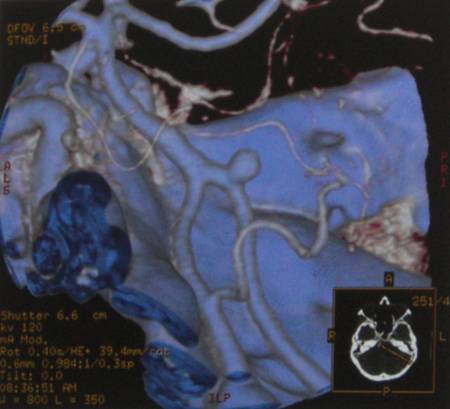

Обязательным методом диагностики при желудочном кровотечении является эзофагогастродуоденоскопия. Диагностическая эндоскопия проводится во всех случаях, когда есть обоснованные подозрения на наличие язвенного кровотечения. Единственным противопоказанием является агональное состояние пациента, когда результаты исследования не могут повлиять на исход заболевания. ЭГДС позволяет визуализировать источник кровотечения, дифференцировать кровоточащую язву от других причин желудочно-кишечного кровотечения. В большинстве случаев диагностическая процедура переходит в лечебную. Доказано, что ранний эндоскопический гемостаз значительно снижает частоту рецидивов, необходимость хирургических вмешательств, а также летальность.

Дифференциальная диагностика проводится с желудочным кровотечением другой этиологии: при злокачественных опухолях, полипах желудка, синдроме Маллори-Вейса, патологии свертывающей системы крови, сердечно-сосудистой системы.

Лечение кровоточащей язвы желудка

Подозрение на кровоточащую язву желудка является прямым показанием к экстренной госпитализации пациентов в хирургическое отделение. Категорически недопустимо обследование в амбулаторных условиях. Всем пациентам назначается строгий постельный режим, полный голод (после остановки кровотечения — диета Мейленграхта). Консервативный гемостаз включает переливание препаратов крови, плазмы, введение фибриногена, аминокапроновой кислоты, хлористого кальция, викасола, атропина, а также пероральный прием аминокапроновой кислоты. Консервативное лечение может быть проведено пациентам группы высокого риска (пожилой возраст, тяжелая сопутствующая патология), а также при легкой и средней степени тяжести кровотечения.

В настоящее время разработаны эффективные методы эндоскопического гемостаза: термические (электрокоагуляция, термозонд, лазерная, радиочастотная и аргоноплазменная коагуляция), инъекционные (местное введение адреналина, новокаина, физиологического раствора и склерозантов), механические (остановка гастродуоденального кровотечения путем клипирования или лигирования кровоточащих сосудов при гастродуоденоскопии) и использование гемостатических материалов (биологического клея, гемостатического порошка).

Показаниями к проведению хирургического лечения являются тяжелая степень кровотечения независимо от типа язвы, сочетание с другими осложнениями язвенной болезни (пенетрацией, пилородуоденальным стенозом), повторные и не останавливающиеся под влиянием консервативных методов гемостаза кровотечения. Конкретный выбор операции определяется локализацией язвы и индивидуальными особенностями. Может быть выполнена резекция желудка по Бильрот I или II, иссечение, ушивание язвы желудка, прошивание сосудов дна язвенного дефекта, возможно сочетание с ваготомией.

Прогноз и профилактика

Прогноз определяется объемом кровопотери и своевременностью оказания специализированной помощи. В настоящее время единственно правильной считается активная хирургическая тактика лечения (при отсутствии противопоказаний). Помимо скорости остановки кровотечения, прогноз зависит от сохранности компенсаторных механизмов пациента, адекватного восполнения объема циркулирующей крови. При профузных кровотечениях регистрируется высокий процент летальности.

Профилактика кровоточащей язвы желудка заключается в своевременном обращении к гастроэнтерологу при наличии жалоб со стороны желудка, адекватном лечении язвенной болезни согласно действующим стандартам, диспансеризации пациентов и регулярном обследовании.

12- ! / — ..

ßçâà æåëóäêà è 12-ïåðñòíîé êèøêè — óãðîçà æèçíè!Åæåãîäíî æåðòâàìè ÿçâåííîé áîëåçíè ñòàíîâÿòñÿ ñîòíè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.  ïîñëåäíåå âðåìÿ â íàøåì ãîðîäå è ðàéîíå ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè îñëîæíåííîãî òå÷åíèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ Ýòà áîëåçíü ðàñïðîñòðàíåíà ïîâñåìåñòíî è âñòðå÷àåòñÿ òåì ÷àùå, ÷åì âûøå óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Êàêîâû ðèñêè ñâÿçàííûå ñ ýòîé áîëåçíüþ? ×åì ðèñêóþò ëþäè, ñòðàäàþùèå ÿçâîé æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè?  ýòîé ñòàòüå, îáñóæäàÿ ïðîáëåìó ñìåðòåëüíûõ îñëîæíåíèé ÿçâû, õî÷åòñÿ äàòü ñâîåîáðàçíûå ñîâåòû îò ïðîòèâíîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàëà î÷åâèäíîñòü ñåðüåçíîñòè ïðîáëåìû. Èòàê, ÷åì îïàñíà äëÿ æèçíè ýòî ñòðàäàíèå, êàêîâû ñìåðòåëüíûå îñëîæíåíèÿ. Êðîâîòå÷åíèå ßçâåííàÿ áîëåçíü (èëè ïðîñòî ÿçâà) æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ýòî îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè÷èí âíóòðåííåãî êðîâîòå÷åíèÿ â îðãàíàõ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû. Ñàìà ïî ñåáå ÿçâà — ýòî ïîñòîÿííî óãëóáëÿþùàÿñÿ ðàíà â ñòåíêå æåëóäêà èëè êèøå÷íèêà, ïîýòîìó ïðè ðàçðàñòàíèè ÿçâû âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îíà äîéäåò äî ñîñóäà, ïèòàþùåãî òêàíè æåëóäêà è «ðàçúåñò» åãî ñòåíêè. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî êðîâîñíàáæåíèå æåëóäêà îòëè÷àåòñÿ èíòåíñèâíîñòüþ, à ñîñóäèñòàÿ ñåòü ýòîãî îðãàíà î÷åíü áîãàòà, ïîýòîìó ïðè îòñóòñòâèè ëå÷åíèÿ, ÿçâåííàÿ áîëåçíü î÷åíü ÷àñòî îñëîæíÿåòñÿ âíóòðåííèì êðîâîòå÷åíèåì. ×àùå âñåãî êðîâîòå÷åíèå èç ÿçâû âîçíèêàåò âíåçàïíî, áåç âèäèìûõ íà òî ïðè÷èí. Îäíàêî, åñëè êòî-òî æåëàåò óñêîðèòü íàñòóïëåíèå ýòîãî ñîáûòèÿ, òî ïðè äèàãíîçå ÿçâà æåëóäêà åìó íóæíî âñòàòü óòðîì è íå ïîçàâòðàêàâ âûêóðèòü íåñêîëüêî ñèãàðåò è âûïèâ êðåïêèé êîôå, îòïðàâèòüñÿ íà ðàáîòó ãäå îáÿçàòåëüíî íóæíî íåñêîëüêî ðàç õîðîøî ïîíåðâíè÷àòü. Áóäüòå óâåðåíû, ðåçóëüòàò íå çàñòàâèò ñåáÿ æäàòü! Ñèìïòîìû âíóòðåííåãî êðîâîòå÷åíèÿ ñëåäóþùèå: âíåçàïíîå ïîÿâëåíèå îùóùåíèÿ ñëàáîñòè, ãîëîâîêðóæåíèå, õîëîäíûé ïîò, ñîíëèâîñòü, ÷óâñòâî ñòðàõà, ó÷àùåíèå ïóëüñà. Êîãäà â æåëóäêå íàêîïèòñÿ äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êðîâè, áîëüíîãî ìîæåò âûðâàòü. Èç-çà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñîëÿíîé êèñëîòîé êðîâü ìåíÿåò öâåò ñ ÿðêî-êðàñíîãî íà òåìíî-êîðè÷íåâûé («ðâîòà êîôåéíîé ãóùåé»).  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ êðîâîòå÷åíèå ðàçâèâàåòñÿ ìåäëåííî è áîëüíîé, ñàì òîãî íå âåäàÿ, óñïåâàåò ïðîãëîòèòü è ïåðåâàðèòü èçðÿäíîå êîëè÷åñòâî ñîáñòâåííîé êðîâè.  òàêîì ñëó÷àå îí äîëæåí áóäåò çàìåòèòü, ÷òî åãî ñòóë ñòàë ÷åðíûì êàê äåãîòü- ýòî åùå îäèí ïðèçíàê êðîâîòå÷åíèÿ â æåëóäêå èëè â êèøå÷íèêå. Íàèáîëåå îïàñíû òàê íàçûâàåìûå ïðîôóçíûå êðîâîòå÷åíèÿ (èç êðóïíûõ ñîñóäîâ), ïðè êîòîðûõ çà 15-20 ìèíóò áîëüíîé ìîæåò ïîòåðÿòü íåñêîëüêî ëèòðîâ êðîâè. Òàêîå êðîâîòå÷åíèå — ýòî ñåðüåçíåéøàÿ óãðîçà æèçíè! Ëå÷åíèåì êðîâîòå÷åíèé èç ÿçâû æåëóäêà çàíèìàþòñÿ âðà÷è áîëüíèö ñêîðîé ïîìîùè, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ è Ãàò÷èíñêàÿ ÖÐÊÁ. Ñîâðåìåííûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýíäîñêîïè÷åñêîé òåõíèêè ïîçâîëÿþò ðåçêî ñíèçèòü êîëè÷åñòâî îïåðàöèé ïî ïîâîäó êðîâîòå÷åíèÿ íà ôîíå ÿçâåííîé áîëåçíè, îäíàêî, âîçíèêøåå îäèí ðàç êðîâîòå÷åíèå ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò ïîâòîðèòüñÿ, ïîýòîìó ó íåëå÷åíûõ áîëüíûõ âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü ðåöèäèâà «ñìåðòåëüíîãî» êðîâîòå÷åíèÿ. Ïðîáîäíàÿ ÿçâà Ïðîáîäåíèå ÿçâû ýòî ÷àñòîå îñëîæíåíèå áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ ÿçâåííîé áîëåçíè. Åñëè áîëüíûõ ñ êðîâîòå÷åíèåì èç ÿçâû ñêîâûâàåò «ñòðàííàÿ ñîíëèâîñòü» è îöåïåíåíèå, òî áîëüíûå ñ ïðîáîäåíèåì ÿçâû (äàæå ñàìûå ñòîéêèå) â îäèí ìîìåíò «ñãèáàþòñÿ îò áîëè». ×òî òàêîå ïðîáîäåíèå ÿçâû? Ïðåäñòàâèì ñåáå æåëóäîê — ïî ñóòè äåëà ýòî ïîëûé ìåøîê, íàïîëíåííûé íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì ïèùè è êèñëîòíîãî æåëóäî÷íîãî ñîêà. Ïðè ïðîáîäåíèè ÿçâû ìåæäó ïîëîñòüþ æåëóäêà è áðþøíîé ïîëîñòüþ, â êîòîðîé îí íàõîäèòñÿ, îáðàçóåòñÿ ïðÿìîå ñîîáùåíèå, òî åñòü, ÿçâà óãëóáëÿåòñÿ íàñòîëüêî, ÷òî ïðîáèâàåò ñòåíêó æåëóäêà íàñêâîçü. Ïðè ýòîì èç æåëóäêà âûòåêàåò æåëóäî÷íûé ñîê, ñèëüíî ðàçäðàæàþùèé áðþøèíó — ýòî è âûçûâàåò íåñòåðïèìóþ áîëü. Ýòî îñëîæíåíèå ÿçâåííîé áîëåçíè òàêæå ðàçâèâàåòñÿ âíåçàïíî. Íî ìîæåò íàñòóïèòü è ïðîáîäåíèå ñ êðîâîòå÷åíèåì. Ñèìïòîìû ïðîáîäåíèÿ ÿçâû æåëóäêà ñëåäóþùèå: áîëüíîé âíåçàïíî ñãèáàåòñÿ îò ïðèñòóïà ñèëüíåéøåé áîëè â âåðõíåé ÷àñòè æèâîòà èëè â îáëàñòè ïóïêà. Ìûøöû æèâîòà ñèëüíî íàïðÿãàþòñÿ, îáðàçóÿ òàê íàçûâàåìûé äåðåâÿííûé æèâîò. Ïðè ïðîáîäåíèè ÿçâû áîëü ïîñòåïåííî ïåðåìåùàåòñÿ â ïîäâçäîøíóþ îáëàñòü («ïîä ëîæå÷êó»). Âàì íóæíî çíàòü, ÷òî íà ýòîì ñòðàäàíèÿ áîëüíîãî ñ ïðîáîäåíèåì ÿçâû íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Áåç îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îí óìðåò òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé îò ïåðèòîíèòà (ãíîéíîãî âîñïàëåíèÿ áðþøíîé ïîëîñòè). Ïåíåòðàöèÿ Ïåíåòðàöèÿ — ýòî îäíî èç ÷àñòûõ îñëîæíåíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè, ïðè êîòîðîé ÿçâåííûé ïðîöåññ ïðèâîäèò ê ñïàèâàíèþ ñòåíîê æåëóäêà ñ îäíèì èç ñîñåäíèõ îðãàíîâ (íàïðèìåð, êèøå÷íèê èëè ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà) è ïîñòåïåííîìó ïðîíèêíîâåíèþ ÿçâû â ýòîò îðãàí. Ïåíåòðàöèÿ ãîðàçäî ìåíå îïàñíà ïðîáîäåíèÿ, òàê êàê ïðè íåé ÿçâà âñå-òàêè îñòàåòñÿ çàêðûòîé, à ìàññèâíîãî çàðàæåíèÿ áðþøíîé ïîëîñòè ìèêðîáàìè (ïåðèòîíèò) íå ïðîèñõîäèò. Îäíàêî è îò ïåíåòðàöèè ìîæíî óìåðåòü. Íàèáîëåå îïàñíà ïåíåòðàöèÿ â ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó. Ýòîò îðãàí ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëåí ïî îòíîøåíèþ ê ðàçíîãî ðîäà òðàâìàì è ïîòîìó, êîãäà â íåãî âðåçàåòñÿ ÿçâà â ñ÷èòàííûå ÷àñû ìîæåò ðàçâèòüñÿ îñòðûé ïàíêðåàòèò, êîòîðûé ñàì ïî ñåáå ãîðàçäî îïàñíåå ëþáîãî èç îñëîæíåíèé ÿçâåííîé áîëåçíè. Øàíñîâ íà ïåíåòðàöèþ áîëüøå ó õðîíè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ ÿçâåííîé áîëåçíüþ, êîòîðûå õîòü è ïðåäïðèíèìàþò ëå÷åíèå, íî íå äîâîäÿò åãî äî êîíöà, à âîò ïðîáîäåíèå ÷àùå íàáëþäàåòñÿ ó ìîëîäûõ ëþäåé ñ êîðîòêèì ñòàæåì áîëåçíè. Ñòåíîç ïðèâðàòíèêà Ïðèâðàòíèê ýòî êîíå÷íûé îòäåë æåëóäêà, ñîåäèíÿþùèé åãî ñ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêîé.  çîíå ïðèâðàòíèêà ÿçâû îáðàçóþòñÿ îñîáåííî ÷àñòî, òàê êàê èìåííî ýòà ÷àñòü æåëóäêà íàèáîëåå ïîäõîäèò äëÿ æèçíè õåëèêîáàêòåðà (áàêòåðèÿ, ïðîâîöèðóþùàÿ îáðàçîâàíèå ÿçâû) è èìåííî çäåñü êèñëîòíîñòü æåëóäî÷íîãî ñîêà ìàêñèìàëüíà. Ïî àíàòîìè÷åñêîìó ñòðîåíèþ ïðèâðàòíèê æåëóäêà ýòî óçêèé êàíàë, ñíàáæåííûé ìûøå÷íûìè êîëüöàìè, ñïîñîáíûìè ñîêðàùàòüñÿ è ðàññëàáëÿòüñÿ. Ïðè ñîêðàùåíèè ìûøö êàíàë ïðèâðàòíèêà çàêðûâàåòñÿ è ïîëîñòü æåëóäêà îòäåëÿåòñÿ îò ïîëîñòè êèøå÷íèêà. Ïðè ðàññëàáëåíèè ìûøö ïðèâðàòíèêà êàíàë ðàñøèðÿåòñÿ è ÷àñòü ïèùè èç æåëóäêà ïåðåõîäèò â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó äëÿ äàëüíåéøåãî ïåðåâàðèâàíèÿ. Ñòåíîç ïðèâðàòíèêà õàðàêòåðèçóåòñÿ åãî íåîáðàòèìûì ñóæåíèåì è äåôîðìàöèåé íà ôîíå õðîíè÷åñêîé ÿçâû, ïîðàçèâøåé ýòîò îòäåë æåëóäêà. Ôàêòè÷åñêè, ÿçâà ïðåâðàùàåòñÿ â áîëüøîé æåñòêèé ðóáåö, êîòîðûé äåôîðìèðóåò è ñòÿãèâàåò êàíàë ïðèâðàòíèêà, èç-çà ÷åãî îí òåðÿåò ñïîñîáíîñòü ðàñøèðÿòüñÿ, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ïðîïóñêàòü ïèùó â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó. Ïåðâûå ñèìïòîìû ñòåíîçà ïðèâðàòíèêà ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ñïóñòÿ ìíîãî ëåò ïîñëå íà÷àëà ÿçâåííîé áîëåçíè. Áîëåçíü íà÷èíàåòñÿ ñ îùóùåíèÿ ïîëíîòû æåëóäêà ïîñëå ïðèåìà ïèùè, òÿæåñòè è áîëåé â æåëóäêå, êèñëîé îòðûæêè ñ íåïðèÿòíûì çàïàõîì. Òàêæå áîëüíûå æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî ñïóñòÿ äîëãîå âðåìÿ ïîñëå åäû ñëûøàò, êàê â æåëóäêå «ïëåùåòñÿ æèäêîñòü» è îùóùàþò æåëóäîê ïåðåïîëíåííûì. Õàðàêòåðíûé ñèìïòîì ñòåíîçà ïðèâðàòíèêà ýòî ðâîòà, êîòîðàÿ íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ áîëåçíè, êîãäà ÿçâà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïåðåêðûâàåò ïðîõîä èç æåëóäêà â êèøå÷íèê, âîçíèêàåò êàæäûé ðàç ïîñëå åäû, è çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ñòðàäàíèÿ áîëüíûõ, îäíàêî îáðåêàåò èõ íà ñìåðòü îò èñòîùåíèÿ. Äåéñòâèòåëüíî, áîëüíûå ñî ñòåíîçîì ïðèâðàòíèêà ãèáíóò îò èñòîùåíèÿ, òàê êàê ðàíî èëè ïîçäíî ñîîáùåíèå ìåæäó æåëóäêîì è êèøå÷íèêîì ïîëíîñòüþ íàðóøàåòñÿ èç-çà ðàçðàñòàíèÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè â îáëàñòè ñòàðîé ÿçâû. Ëå÷åíèÿ ñòåíîçà ïðèâðàòíèêà ìîæåò áûòü òîëüêî õèðóðãè÷åñêèì. Îáû÷íî â õîäå îïåðàöèè ïîðàæåííàÿ ÷àñòü æåëóäêà óäàëÿåòñÿ, à çäîðîâàÿ ÷àñòü îðãàíà ñøèâàåòñÿ ñ òîíêèì êèøå÷íèêîì, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîîáùåíèÿ. Ðàê æåëóäêà Çëîêà÷åñòâåííîå ïåðåðîæäåíèå ÿçâû æåëóäêà ýòî ñàìîå ãðîçíîå îñëîæíåíèå ÿçâåííîé áîëåçíè. Âíåøíå ïîâåðõíîñòíûå ôîðìû ðàêà æåëóäêà î÷åíü ïîõîæè íà ÿçâó, è ïîòîìó ïîðîé èõ î÷åíü òðóäíî îòëè÷èòü. ßçâà ìîæåò äàòü íà÷àëî ðàêó, à ìîæåò ðàçâèòüñÿ íà áàçå îïóõîëè. Ïåðåðîæäåíèå ÿçâû â ðàê ïðîèñõîäèò èç-çà íàðóøåíèÿ ïðîöåññîâ ðàçìíîæåíèÿ è âçðîñëåíèÿ êëåòîê â î÷àãå õðîíè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ, êîòîðûé åñòü ïðè ÿçâå. Ãîðàçäî ðåæå óæå ñóùåñòâóþùàÿ îïóõîëü äàåò íà÷àëî ÿçâå. Ðàê æåëóäêà — ýòî î÷åíü àãðåññèâíàÿ îïóõîëü, êîòîðàÿ òðóäíî ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ è ÷àñòî ïðèâîäèò ê ñìåðòè ïàöèåíòà. Ìàëèãíèçàöèÿ (îçëîêà÷åñòâëåíèå) ÿçâû ÷àùå âñåãî íàáëþäàåòñÿ ó áîëüíûõ, ñòðàäàþùèõ ÿçâîé íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò.  òàêèõ ñëó÷àÿõ, ðàê æåëóäêà ÿâëÿåòñÿ çàâåðøàþùèì àêòîì ðàçâèòèÿ áîëåçíè. Ðàçâèòèå ðàêà æåëóäêà ìîæåò äîëãîå âðåìÿ îñòàâàòüñÿ íåçàìåòíûì äëÿ áîëüíîãî. Ïåðâûå ñèìïòîìû ðàêà ýòî èçìåíåíèå õàðàêòåðà áîëåé: åñëè äëÿ ÿçâåííîé áîëåçíè õàðàêòåðíû ãîëîäíûå áîëè, óñïîêàèâàþùèåñÿ ïîñëå ïðèåìà ïèùè, òî ïðè ðàêå áîëè ïåðåñòàþò çàâèñåòü îò ïðèåìà ïèùè è ñòàíîâÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííûìè. Òàêæå áîëüíûå ìîãóò çàìåòèòü íåïåðåíîñèìîñòü ïèùè, ïîòåðþ âåñà. Ðàê æåëóäêà, âûÿâëåííûé íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ, ïîëíîñòüþ èçëå÷èì õèðóðãè÷åñêèìè ìåòîäàìè (óäàëåíèå ïîðàæåííîé çîíû æåëóäêà). Íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ðàêà, ïðè íàëè÷èè ìåòàñòàç â äðóãèõ îðãàíàõ ëå÷åíèÿ ðàêà î÷åíü çàòðóäíèòåëüíî è ÷àñòî íå ïðèíîñèò íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ.  ýòîé ñòàòüå ìû õîòåëè ïîêàçàòü ÷èòàòåëþ íàñêîëüêî îïàñíîé ìîæåò áûòü ÿçâåííàÿ áîëåçíü, åñëè «çàáðîñèòü» åå ëå÷åíèå. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñèìïòîìîâ ÿçâåííîé áîëåçíè íóæíî íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ. Âðà÷-õèðóðã È.Ô.Ëîçîâñêèé |

- Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO as a complementary material for designing oral drug delivery systems with controlled release properties: comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes with countercharged Eudragit® L 100 copolymers. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Мустафин Р. И., Буховец А. В., Протасова А. А., Шайхрамова Р. Н., Ситенков А. Ю., Семина И. И. Сравнительное исследование поликомплексных систем для гастроретентивной доставки метформина. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2015; 1(10): 48–50.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/bleeding-gastric-ulcer.

- https://www.crkb.ru/info/statbi/yazva-zheludka-i-12-perstnoj-kishki—ugroza-zhizni—vrach—hirurg—iflozovskij.html.

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.