Кровотечение — излияние крови из кровеносного русла во внешнюю среду или внутренние органы. В норме у человека имеется около 4 — 5 литров крови, из них 60% циркулирует по сосудам, а 40% — находится в депо крови (печень, селезенка, и др.). Опасной для жизни является потеря 1/3 крови, но больные могут погибнуть и при меньшей потере крови, если она истекает быстро. Хуже переносят кровопотерю мужчины, женщины же более приспособлены к кровопотерям.

Классификация:

По характеру кровотечения:

1. Артериальное — пульсирующая струя алой крови;

2. Венозное — медленное истечение темной крови;

3. Капиллярное — небольшое кровотечение со всей поверхности раны, останавливается самостоятельно;

4. Паренхиматозное — вид капиллярного кровотечения из паренхиматозного органа (печени, селезенки, костного мозга), но в отличие от капиллярного паренхиматозное кровотечение самостоятельно не останавливается.

По причине:

1. Посттравматическое — в результате травмы или ран, в том числе операционных;

2. Аррозионное — за счет разъедания стенки сосуда патологическим процессом: язва желудка, распадающаяся опухоль, гнойное расплавление тканей и стенки сосудов;

3. Диапедезное — кровотечение без повреждения целостности стенок сосудов — при болезнях крови (гемофилия), авитаминозе (цинга) и др.

По характеру сообщения с внешней средой: различают наружное, внутреннее и скрытое кровотечение.

1. Наружное — кровь истекает непосредственно во внешнюю среду, поэтому его легко диагносцировать.

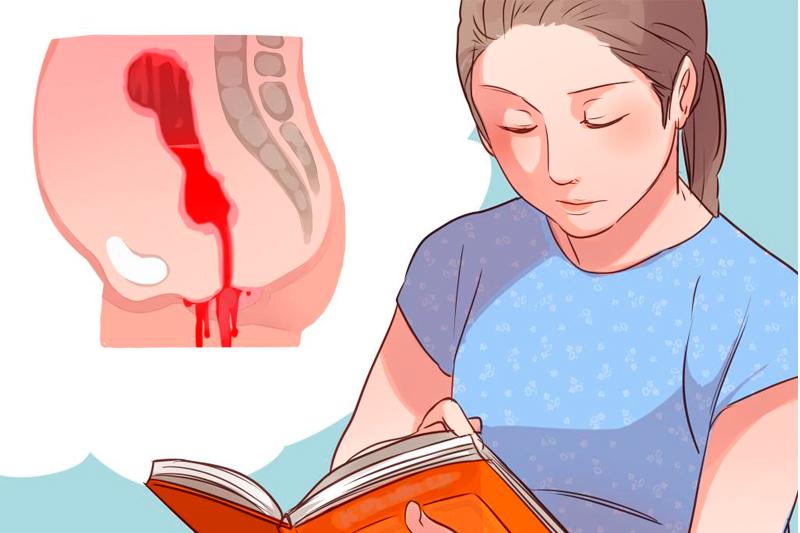

2. Внутреннее — истекающая кровь не имеет сообщения с внешней средой. Разновидности: кровотечение в полости организма и в ткани.

В полости организма:

а) в брюшную полость — гемоперитонеум, чаще всего при повреждениях паренхиматозных органов;

б) в плевральную полость — гемоторакс, чаще при переломах ребер или ножевых ранениях;

в) в полость суставов — гемартроз;

г) в полость сердечной сумки — гемоперикард, скопление значительного количества крови в полости перикарда вызывает сдавление сердца — тампонаду сердца.

В ткани организма:

а) кровоизлияние — диффузное пропитывание тканей кровью;

б) гематома — скопление крови в тканях с образованием полости;

Скрытое — истекающая кровь имеет сообщение с внешней средой опосредованно. Его разновидности:

а) желудочно-кишечное кровотечение (язвенная болезнь, варикозное расширение вен пищевода, эрозивный гастрит, и др), проявляется рвотой «кофейной гущей» или дегтеобразным стулом, то есть «меленой».

б) легочное кровотечение — проявляется кровохарканьем;

в) кровотечение из мочевых путей — гематурия.

В определенных случаях (при профузном характере кровотечения) скрыто кровотечение становится явным.

По времени возникновения:

1. Первичное — кровотечение сразу после получения травмы или спонтанного повреждения стенок сосудов;

2. Раннее вторичное — кровотечение в первые часы после травмы сосудов за счет отторжения тромба, при повышении АД, в результате соскальзывания или прорезывания лигатур с сосудов;

3. Позднее вторичное — кровотечение спустя несколько дней, неделю и даже более после повреждения сосуда за счет гнойного расплавления тканей и стенок сосуда.

Клиника:

Кровотечения проявляются местными и общими симптомами.

Местные симптомы:

При наружном кровотечении кровь изливается во внешнюю среду, и по характеру кровотечения легко определить его вид.

При кровотечении в брюшную полость развиваются симптомы раздражения брюшины, притупление в отлогих местах живота, симптом «Ваньки-встаньки».

При кровотечении в плевральную полость (гемоторакс) отмечается сдавление легкого, одышка, притупление перкуторного звука, ослабление дыхания при аускультации.

При желудочно-кишечном кровотечении отмечается тошнота, рвота «кофейной гущей» или дегтеобразный стул.

Общие симптомы:

Бледность кожных покровов, холодный пот, слабость, головокружение, обморочные состояния, сухость во рту, мелькание «мушек» перед глазами, сердцебиение, тахикардия, падение АД.

Дополнительные методы диагностики кровотечений:

1. Общий анализ крови: падение количества эритроцитов, показателей гемоглобина, гематокрита.

2. ФГС при подозрении на кровотечение из пищевода, желудка, 12-перстной кишки.

3. Пальцевое исследование прямой кишки: следы кала черного цвета — при кровотечениях из верхних отделов пищеварительного тракта (пищевод, желудок, 12 — перстная и тощая кишка), или алая кровь — при кровотечениях нижних отделов ЖКТ (подвздошная, толстая, прямая кишка).

4. Ректороманоскопия и фиброколоноскопия при подозрении на кровотечение из толстой кишки.

5. УЗИ: выявляется скопление жидкости в отлогих местах брюшной полости.

6. Пункция заднего свода влагалища у женщин: обнаруживается кровь при внематочной беременности, апоплексии яичника, разрыве кисты яичника.

7. Пункция плевральной полости в 7 — 8 межреберьях при гемотораксе.

8. Лапароцентез, лапароскопия: при подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Осложнения кровотечений:

1. Геморрагический шок;

2. Некрозы органов, лишенных кровоснабжения;

3. Формирование ложных аневризм;

4. Формирование ложных кист;

5. Сдавление кровью жизненно-важных органов: головного мозга, сердца, легких и др;

6. Организация излившейся крови с развитием спаечного процесса;

7. Инфицирование гематом: излившаяся кровь является хорошей питательной средой для микроорганизмов;

8. Хроническое малокровие — анемия, при длительных небольших потерях крови: язва желудка, маточное кровотечение и др.

Методы остановки кровотечений:

Различают методы временной и окончательной остановки кровотечений.

Временные:

1. Наложение тугой (давящей) повязки;

2. Возвышенное положение конечности;

3. Максимальное сгибание конечности в суставе;

4. Пальцевое прижатие сосуда к кости;

5. Наложение жгута Эсмарха. Требования: под жгут подкладывают подкладку, время наложения — 2 часа летом, 1,5 часа зимой, к жгуту прикрепляют сопроводительную записку с указанием времени наложения. После истечения 1, 5 — 2 часов жгут снимают на 10 — 15 мин, затем накладывают снова, но уже на 60 минут летом, 30 минут зимой. В связи с тем, что жгут передавливает не только поврежденный сосуд, но и все питающие конечность сосуды, что чревато необратимыми ишемическими изменениями дистальнее жгута, в настоящее время использование жгута рассматривается как вынуждены метод при невозможности остановки кровотечениями другими способами.

6. Тугая тампонада раны;

7. Наложение кровоостанавливающих зажимов в ходе операции;

8. Раздуваемый зонд Блекмора при пищеводных кровотечениях;

9. Временное шунтирование крупных сосудов полихлорвиниловыми или стеклянными трубками для сохранения кровоснабжения конечности на момент транспортировки.

Окончательные:

1. Механические;

2. Физические (термические);

3. Химические;

4. Биологические.

Механические:

1. Перевязка сосуда в ране;

2. Прошивание (перевязка) сосуда на протяжении: а) при невозможности перевязки сосуда в ране, б) при угрозе гнойного расплавления сосуда в ране;

3. Длительная тампонада ран;

4. Сосудистый шов (боковой, циркулярный);

5. Сосудистая пластика (аутовенозная, синтетический протез).

Физические (термические): за счет воздействия низких и высоких температур.

Низких: а) пузырь со льдом — при капиллярных кровотечениях; б) при желудочных кровотечениях — промывание желудка холодной водой с кусочками льда; в) криохирургия — локальное замораживание тканей жидким азотом, особенно при операциях на паренхиматозных органах.

Высоких: а) тампон, смоченный горячим физраствором, для остановки паренхиматозного кровотечения; б) электрокоагулятор; в) лазерный скальпель.

Химические:

Хлористый кальций, дицинон, адреналин, питуитрин, эпсилон-аминокапроновая кислота.

Биологические:

Для местного применения: тампонада ран гемостатической губкой, фибриновой пленкой, аллогенными материалами «Аллоплант» и «Биоплант», прядью большого сальника, мышцей, пленкой «Тахокомб»

Для общего гемостатического действия: переливание крови (особенно свежецитратной, еще лучше прямое переливание крови), переливание плазмы, тромбоцитарной массы, фибриногена, применение витамина «С», витамина «К» или викасола.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Кровотечение и гемостаз. (Лекция 4)

1.

Кровотечение и

гемостаз

1

2. Классификация кровотечений

По причине возникновения

Механические — при травмах, ожогах,

отморожениях.

Аррозионные — вследствие разрушения сосуда при

воспалении, опухолью, специфическим процессом,

желудочным соком.

Диапедезные — вследствие повышения

проницаемости мелких сосудов при инфекционных,

гематологических заболеваниях, авитаминозах,

отравлениях.

Кровотечения, связанные с нарушением

свертывающей и противосвертывающей систем

крови.

2

3. Классификация кровотечений

По виду кровоточащего сосуда

Артериальные

Венозные

Капиллярные

Паренхиматозные

Смешанные

3

4. Классификация кровотечений

1.

2.

По отношению к внешней среде

Наружное — в окружающее

пространство

Внутреннее:

в серозные полости (плевральную, брюшную,

перикард, полость черепа);

в просвет ЖКТ (язвенное, опухолевое, на почве

цирроза печени, синдрома Маллори-Вейса);

в мягкие ткани и полости суставов;

скрытое — без явных проявлений.

4

5. Классификация кровотечений

1.

2.

По времени возникновения

Первичное — при первичном

повреждении ткани

Вторичное — при аррозии сосудов

вследствие проникновения

инфекции

5

6. Защитно-приспособительная реакция организма в ответ на кровопотерю

1.

2.

3.

Олигогемия — централизация

кровотока

Гидремия — поступление жидкости из

межклеточных пространств

Эритремия — поступление юных форм

эритроцитов из костного мозга печени

и селезенки

6

7. Клиника наружного кровотечения

1.

2.

Наличие раны.

Выделение из раны крови:

при артериальном кровотечении светлой

пульсирующей струей;

при венозном кровотечении темной

непрерывной струей;

при капиллярном кровотечении из всей

раневой поверхности.

7

8. Клиника внутреннего кровотечения в просвет ЖКТ

1.

2.

3.

Нарушение общего состояния:

бледность, слабость, отдышка,

головокружение, тахикардия,

гипотония.

Рвота неизмененной кровью или цвета

кофейной гущи.

Мелена — выделение крови из прямой

кишки.

8

9. Клинические симптомы кровотечения в просвет брюшной полости (гемотеритонеум)

1.

2.

Нарушение общего состояния:

бледность, слабость, отдышка,

головокружение, тахикардия,

гипотония.

Симптомы перитонита: боли в животе,

вздутие, напряжение мышц брюшной

стенки, отсутствие перистальтики,

симптомы раздражения брюшины.

9

10. Клинические симптомы кровотечения в плевральную полость (гемоторакс)

1.

2.

Нарушение общего состояния:

бледность, слабость, отдышка,

головокружение, тахикардия,

гипотония.

Боль в груди, отдышка, кровохарканье,

притупление перкуторного звука,

ослабление дыхания и голосового

дрожания.

10

11. Клинические симптомы кровотечения в околосердечную сумку (гемоперикард)

1.

2.

Нарушение общего состояния:

бледность, слабость, отдышка,

головокружение, тахикардия,

гипотония.

Общее беспокойство, боль в области

сердца, расширение границ сердца,

глухость тонов.

11

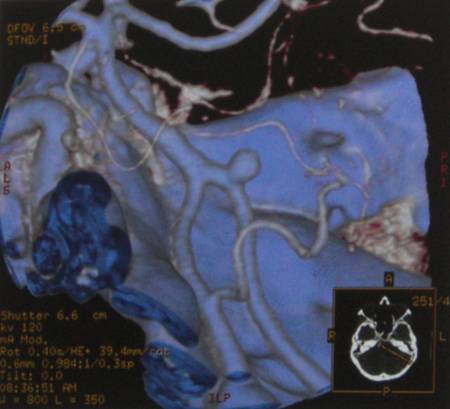

12. Клинические симптомы кровотечения в область черепа (гемокраниум)

1.

2.

Нарушение общего состояния:

бледность, слабость, отдышка,

головокружение, тахикардия,

гипотония.

Головная боль, спутанность и потеря

сознания, параличи конечностей,

нарушение функции черепно-мозговых

нервов, исчезновение речи.

12

13. Клинические симптомы кровотечения в полость сустава (гемоартроз)

Боль в области сустава, сглаженность

контуров, нарушение функции

движения в суставе, флюктуация

13

14. Клинические симптомы кровотечения в мягкие ткани (кровоизлияние и гематома)

Кровоизлияние — пропитывание кожи,

подкожной клетчатки и мышц кровью

Гематома — ограниченное скопление

крови с наличием капсулы

14

15. Диагностика кровотечений в просвет ЖКТ

Лабораторное исследование

показателей красной крови

Введение зонда в желудок

Пальцевой ректальное исследование

Фиброгастродуоденоскопия

15

16. Состояния гемостаза

Устойчивый — источник кровотечения

прикрыт фибрином

Неустойчивый — источник

кровотечения прикрыт сгустком крови

Продолжающееся кровотечение

16

17. Диагностика кровотечений в брюшную полость

Лабораторное исследование

показателей красной крови

УЗИ брюшной полости

Лапароцентез или лапароскопия

17

18. Диагностика кровотечений в плевральную полость

Лабораторное исследование

показателей красной крови

Рентгенография грудной клетки

УЗИ грудной клетки

Плевральная пункция

18

19. Диагностика кровотечений в околосердечную сумку

Лабораторное исследование

показателей красной крови

Рентгенография грудной клетки и

сердца

УЗИ сердца

Пункция перикарда

19

20. Диагностика кровотечений в полость черепа

Лабораторное исследование

показателей красной крови

Рентгенография черепа

Эхография черепа

Компьютерная томография

Люмбальная пункция

20

21. Диагностика кровотечений в полость сустава

Лабораторное исследование

показателей красной крови

Рентгенография сустава

УЗИ сустава

Пункция сустава

21

22. Оценка тяжести кровотечений

Легкая степень (кровопотеря до 750 мл)

Средняя степень (кровопотеря 800-1000 мл)

Тяжелая степень (кровопотеря 1500-2000

мл)

Очень тяжелая (кровопотеря больше 2000

мл)

22

23. Характеристика степеней кровотечения

Легкая степень

Состояние — удовлетворительное

Пульс 80-100 уд.

АД — 100-120 мм рт. ст.

Эритроциты — 3-3,5 млн.

Гемоглобин — свыше 100 г/л

Гематокрит — 35-40%

Дефицит ОЦК — 10%

23

24. Характеристика степеней кровотечения

Средняя степень

Состояние — средней тяжести

Пульс 100-120 уд.

АД — 80-100 мм рт. ст.

Эритроциты — 2,5-3 млн.

Гемоглобин — 80-100 г/л

Гематокрит — 30-35%

Дефицит ОЦК — 20%

24

25. Характеристика степеней кровотечения

Тяжелая степень

Состояние — тяжелое

Пульс 120-140 уд.

АД — 60-70 мм рт. ст.

Эритроциты — 2-2,5 млн.

Гемоглобин — 50-75 г/л

Гематокрит — 25-30%

Дефицит ОЦК — 30%

25

26. Характеристика степеней кровотечения

Очень тяжелая степень

Состояние — крайне тяжелое

Пульс — не определяется

АД — не определяется

Эритроциты — менее 2 млн.

Гемоглобин — менее 50 г/л

Гематокрит — ниже 25%

Дефицит ОЦК — свыше 30%

26

27. Методы остановки кровотечения

Временные

Остановка кровотечения путем пальцевого

прижатия сосудов

Наложение жгута

Давящая повязка

Тампонада

Максимальное сгибание конечности в

суставе

Временное шунтирование сосуда

27

28. Места прижатия артерий для временной остановки кровотечения

28

29. Пальцевое прижатие артерии

29

30. Наложение закрутки

30

31. Временная остановка кровотечения из артерий путем максимального сгибания

31

32. Остановка кровотечения

32

33. Наложение жгута на подмышечную артерию

33

34. Наложение жгута на сонную артерию

34

35. Методы остановки кровотечения

Постоянные

Механические

Физические

Химические

Комбинированные

35

36. Методы остановки кровотечения

Механические

Перевязка сосудов в ране и на

протяжении

Сосудистый шов

Ауто и аллопластика сосудов

Искусственная эмболизация сосудов

36

37. Методы окончательной остановки кровотечения из сосуда

37

38. Методы остановки кровотечения

Физические

Диатермокоагуляция

Криокоагуляция

Лазерокоагуляция

38

39. Методы остановки кровотечения

Химические

Введение препаратов, обладающих

гемостатическим действием, в

кровеносное русло и в рану: фибрин,

тромбин, желатин, аминокапроновая

кислота, фибриноген, криопреципитат,

викасол, хлористый кальций, дицинон).

39

40. Инфузионная терапия при кровотечении

40

Лекция №5 Гемостаз

Жизнь человека зависит от функций его органов и систем, а они могут нормально функционировать только при хорошем кровообращении в организме в целом.

Гемодинамика, т.е. движение крови, обеспечивается работой сердечно-сосудистой системы и нормальным объёмом циркулирующей крови (ОЦК). Показателями адекватности кровообращения являются хорошее самочувствие больного, нормальная окраска кожных покровов и слизистых оболочек, нормальная частота пульса (60-80 в 1 мин.), хорошее его наполнение, нормальное АД (110-140 / 90-60 мм.рт.ст.).

Одна из главных причин, приводящих к нарушению кровообращения, это уменьшение объёма циркулирующей крови. В кровеносном русле человека в зависимости от его массы тела и возраста циркулирует определённое количество крови (в среднем от 2,5 до 5500 л). Приблизительно ОЦК определяют по формуле: ОЦК = масса тела × 50.

Необходимым условием адекватности кровообращения является достаточный ОЦК. Значительное изменение ОЦК опасно для жизни. Чаще всего снижение наблюдается при кровотечениях. Кровотечение — это выход крови из кровеносного русла. Среди разнообразных причин кровотечений наиболее частой является прямая травма кровеносного сосуда: разрез, укол, размозжение, удар, растяжение и др. Стенка сосуда может быть разрушена гнойным воспалительным процессом, язвой, опухолью. Причиной кровотечения может быть повышенная проницаемость сосудистой стенки и нарушение свёртываемости крови.

Классификация кровотечений

Все кровотечения различают по анатомическому признаку, по времени возникновения, по отношению к внешней среде и по клиническому течению.

По анатомическому признаку различают:

Артериальное кровотечение — характеризуется выбросом из раны алой, яркой крови, пульсирующей струёй (в виде фонтанчика). Очень опасно быстро наступающей кровопотерей.

Венозное кровотечение — кровь тёмно-вишнёвого цвета вытекает медленно, ровной струей. Опасно воздушной эмболией, т.е. попаданием воздуха в просвет повреждённой вены (часто происходит при повреждении крупных вен шеи). Угрожающий жизни характер составляют ранения крупных магистральных вен грудной и брюшной полостей (особенно полых и воротной вен).

Смешанное кровотечение — возникает при глубоких ранах, когда повреждаются артерии и вены.

Капиллярное кровотечение — кровь выступает каплями, в виде росы, по всей раневой поверхности. Склонно к самопроизвольной остановке, опасно только для людей с пониженной свёртываемостью крови.

Паренхиматозное кровотечение — опасно тем, что оно внутреннее, из паренхиматозных органов (печень, селезёнка, почки, лёгкие). Эти органы имеют свои особенности, из-за которых паренхиматозное кровотечение само не останавливается и требует обязательного оперативного вмешательства. Эти органы имеют очень разветвлённую сеть артериальных и венозных сосудов и капилляров. При повреждении они зияют и не спадают. Ткань паренхиматозных органов содержит антикоагулянты, с которыми смешивается вытекающая кровь, следовательно, нарушается тромбообразование.

По времени возникновения различают первичные кровотечения, которые возникают сразу после действия повреждающего фактора, и вторичные, возникающие через некоторое время после остановки первичного кровотечения на этом же самом месте.

Вторичное раннее кровотечение — это повторное кровотечение из того же сосуда через несколько часов или 1-3 дня после остановки первичного кровотечения. Оно может возникнуть в результате соскальзывания лигатуры с перевязанного сосуда, срывания тромба, закрывающего дефект в стенке сосуда, при грубой перевязке, неправильной транспортировке. Причиной может быть повышение АД и выталкивание тромба струёй крови.

Вторичное позднее кровотечение происходит обычно при гнойных осложнениях в ране. Гнойно-воспалительный процесс может вызвать расплавление тромба, закрывающего просвет сосуда, прорезывание лигатуры или наложенного сосудистого шва, вызвать разрушение любого другого сосуда, находящегося в ране. Вторичное кровотечение может возникнуть вследствие пролежня стенки сосуда твёрдым инородным телом, осколком кости или металла, дренажем. Длительно текущий воспалительный процесс в ране может приводить к многократным возобновлениям кровотечения.

По отношению к внешней среде различаю наружные кровотечения — если кровь изливается за пределы организма, и внутреннее — если кровь скопилась в полостях и тканях.

Если полость имеет анатомическую связь с окружающей средой, то кровотечение называется внутренним открытым (носовое, легочное, маточное, желудочное, кишечное или из мочевыводящих путей).

Если полость не имеет анатомической связи с внешней средой, то кровотечение называют внутренним закрытым (в полость сустава, в грудную полость, в брюшную полость, в околосердечную сумку, в полость черепа).

Внутритканевое кровотечение появляется в результате пропитывания кровью тканей, окружающих сосуд. Различают несколько видов внутритканевого кровотечения: петехии (мелкие кровоизлияния в кожу), экхимозы (точечные кровоизлияния), гематомы (скопление крови в тканях и органах).

По клиническому течению различают острые и хронические кровотечения.

Острое кровотечение возникает внезапно и характеризуется быстрым клиническим развитием симптомов. Следствием острого кровотечения является геморрагический шок.

Хроническое кровотечение наступает при небольших, но часто возникающих кровотечениях (носовое, геморроидальное и др.). Следствием хроническое кровотечения является хроническая анемия.

Кровопотеря более 2000 мл с уменьшением ОЦК более чем на 30% считается массивной.

Осложнения кровотечений. Наиболее часто встречается такое осложнение, как острое малокровие, которое развивается при потере 1-1,5 л крови. Клиническая картина при этом проявляется резким нарушением кровообращения. Внезапное уменьшение ОЦК вызывает резкое ухудшение функции сердца, прогрессирующее падение АД, что при отсутствии медицинской помощи влечет за собой развитие геморрагического шока. В различных органах возникают тяжелые нарушения микроциркуляции: нарушение скорости кровотока в капиллярах, появление микросгустков (в результате склеивания эритроцитов в монетные столбики). В лёгких это приводит к нарушению газообмена, кровь плохо насыщается кислородом, что в сочетании с резко уменьшенным ОЦК вызывает кислородное голодание всех органов и тканей. Геморрагический шок требует проведения экстренных реанимационных мер. Чем позднее начато лечение острого малокровия, тем необратимее становятся нарушения микроциркуляции и обменные процессы в организме пострадавшего.

Не менее грозное осложнение представляет собой сдавление органов и тканей излившейся кровью — тампонада сердца, сдавление и разрушение головного мозга. Эти осложнения настолько опасны, что требуют экстренной операции.

Хроническая анемия развивается в результате небольших, но частых кровопотерь.

Острая дыхательная недостаточность развивается потому, что из-за кровопотери становится мало крови, несущей тканям кислород. ОДН проявляется нарушением ритма, глубины и частоты дыхания. В тяжелых случаях может быть полная остановка дыхания.

Олигурия — уменьшение суточного количества мочи до 50 мл, также наступает в результате кровопотери. Те вещества, которые должны выводиться с мочой, при этом задерживаются в организме, вызывая его отравление.

Воздушная эмболия — частое осложнение при ранении вен. Воздух из внешней среды вместе с венозной кровью попадает в правую половину сердца и сосуды лёгких. Это может привести к остановке сердца.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- https://studfile.net/preview/7043953/page:10/.

- https://ppt-online.org/32641.

- https://studfile.net/preview/8876520/page:4/.

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- Baas, «Geschichte d. Medicin».