Маточное кровотечение при климаксе — кровянистые выделения из половых путей различной интенсивности, возникающие на фоне угасания менструальной функции или после ее прекращения. Климактерические кровотечения различаются по длительности, периодичности, объему кровопотери, характеру выделений (со сгустками или без). Могут иметь дисфункциональный и органический генез. С целью определения причин маточного кровотечения при климаксе, наряду с гинекологическим осмотром и УЗИ, обязательно проводится РДВ под гистероскопическим контролем с гистологическим анализом соскоба. Тактика лечения климактерического кровотечения (консервативная или хирургическая) определяется его причиной.

Общие сведения

Маточное кровотечение при климаксе — спонтанное выделение крови из половых органов у женщин в период пременопаузы, менопаузы или постменопаузы. Данное патологическое состояние является самой частой причиной госпитализации пациенток в возрасте 45-55 лет в отделения гинекологии. Причины возникновения кровотечений и тактика лечения во многом зависят от периода климактерия. По данным исследователей, маточное кровотечение при климаксе в 25% случаев сочетается с миомой матки, в 20% случаев — с эндометриозом, в 10% случаев — с полипами эндометрия. Независимо от интенсивности кровянистых выделений, длительности и объема кровопотери климактерическое кровотечение требует обязательного врачебного контроля, поскольку может возникать не только на фоне дисгормональных расстройств и доброкачественных изменений матки, но и по причине злокачественных опухолей.

Маточное кровотечение при климаксе

Классификация кровотечений при климаксе

В зависимости от периода климакса, в котором развилось маточное кровотечение, различают пременопаузальные, менопаузальные и постменопаузальные кровотечения. На основании таких признаков, как объем кровянистых выделений, продолжительность, регулярности и др., климактерические кровотечения могут иметь черты:

- Меноррагии — обильных циклических кровотечений периода пременопаузы

- Метроррагии — кровотечений, носящих ациклический характер

- Менометроррагии — обильных менструаций, сочетающихся с ациклическими маточными кровотечениями

- Полименореи — маточных кровотечений, возникающих через регулярные короткие интервалы (менее 21 дня).

В пременопаузальном периоде (4-8 лет до менопаузы) кровотечения обычно протекают по типу менометроррагий, а в менопаузе и постменопаузе, когда менструации прекращаются, носят характер метроррагий. С учетом обусловивших их причин маточные кровотечения при климаксе подразделяются на дисфункциональные, ятрогенные, связанные с патологией репродуктивных органов или экстрагенитальной патологией.

Причины кровотечений при климаксе

В пременопаузальном периоде маточные кровотечения чаще являются дисфункциональными и служат следствием инволюционных расстройств гипоталамо-гипофизарно-яичниковой регуляции. Нарушение цикличности секреции гонадотропинов влечет за собой нарушение созревания фолликулов, неполноценность желтого тела и лютеиновую недостаточность. В условиях относительной гиперэстрогении и абсолютного дефицита прогестерона фаза пролиферации удлиняется, а фаза секреции сокращается. Маточные кровотечения в этом периоде климакса, как правило, возникают на фоне гиперплазии эндометрия (железисто-кистозной, аденоматозной, атипической или полипов эндометрия). Этому способствует не только возрастное снижение функции яичников, но также обменно-эндокринные нарушения (ожирение) и иммунодепрессия.

Кроме дисфункции яичников, причинами маточных кровотечений при климаксе может становиться органическая генитальная патология: атрофический вагинит, аденомиоз, фибромиома матки, рак эндометрия, рак шейки матки, гормонально-активные опухоли яичников. Нередко перечисленные заболевания сочетаются с гиперпластической трансформацией эндометрия, а патогенез маточного кровотечения при климаксе носит смешанный характер. В анамнезе женщин, страдающих рецидивирующими климактерическими кровотечениями, часто имеются указания на перенесенные аборты, гинекологические заболевания, операции на матке и придатках.

В некоторых случаях маточное кровотечение при климаксе может быть вызвано приемом гормональных препаратов в рамках заместительной терапии. Также выделения крови из половых путей могут быть связаны с экстрагенитальными заболеваниями: гипотиреозом, циррозом печени, коагулопатиями и др. Поскольку, несмотря на снижение фертильности, вероятность наступления беременности в пременопаузу остается, при кровотечении следует исключить такие состояния, как угроза выкидыша и внематочная беременность.

Симптомы кровотечений при климаксе

Колебания продолжительности менструального цикла и изменение характера месячных отмечается уже в начале климактерического периода — в пременопаузу. В это время менструации могут становиться нерегулярными, отсутствовать в течение 2-3 месяцев, затем вновь возобновляться. Интенсивность менструальных выделений тоже изменяется — месячные становятся скудными или, напротив, обильными. Данные явления, если они не имеют под собой органической основы, считаются нормальными «спутниками» пременопаузы.

Поводом для скорейшего обращения к гинекологу должны стать чрезмерно обильные месячные, имеющие признаки кровотечения (если гигиеническую прокладку приходится менять каждый час или чаще), а также менструальные выделения с кровяными сгустками. Не могут являться нормой кровотечения, возобновляющиеся в межменструальный период или возникающие после полового акта. Обеспокоенность женщины должны вызвать слишком длительные менструации, отсутствие менструаций в течение 3-х и более месяцев или возобновление менструаций чаще, чем через 21 день.

Общее состояние женщины, страдающей маточными кровотечениями при климаксе, определяется степенью анемии, наличием сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, патология печени и щитовидной железы, онкологические заболевания).

Диагностика кровотечений при климаксе

Поскольку маточное кровотечение при климаксе может сигнализировать о широком круге патологических состояний, диагностический поиск включает в себя целый спектр исследований. Первый этап диагностики проходит в кабинете гинеколога (гинеколога-эндокринолога), желательно, специализирующегося на проблемах менопаузы. При беседе уточняются жалобы, производится анализ менограмм. Во время гинекологического осмотра врач может ценить интенсивность и характер кровянистых выделений, а иногда — и источник кровотечения. При отсутствии кровотечения на момент осмотра производится забор мазка на онкоцитологию.

На следующем диагностическом этапе обязательно проведение трансвагинального УЗИ органов малого таза, позволяющего дать заключение о наличии или отсутствии беременности, патологии матки и яичников. Комплекс лабораторных исследований может включать в себя клинический и биохимический анализы крови, коагулограмму, определение уровня β-ХГЧ, половых гормонов и гонадотропинов, исследование тиреоидной панели, липидного спектра крови, печеночных проб.

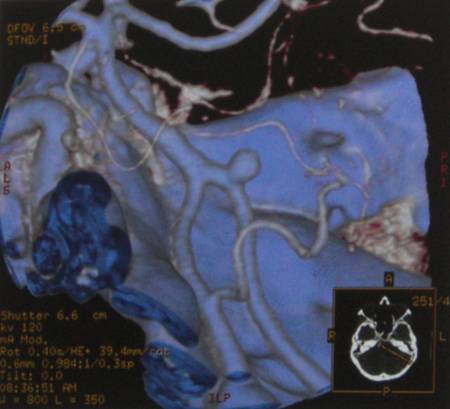

Наиболее ценным методом для установления источника и причины кровотечения служит раздельное диагностическое выскабливание, осуществляемое под контролем гистероскопии. Гистологический анализ соскоба эндометрия позволяет провести дифференциальную диагностику дисфункциональных маточных кровотечений при климаксе и кровотечений, обусловленных органической патологией, в т. ч. бластоматозными процессами. К вспомогательным методам инструментальной диагностики следует отнести гистеросальпингографию, МРТ малого таза, позволяющие обнаружить субмукозные и интрамуральные миомы, полипы матки.

Лечение кровотечений при климаксе

РДВ слизистой оболочки цервикального канала и тела матки является одновременно диагностическим и лечебным мероприятием, т. к. выполняет функции хирургического гемостаза. После удаления гиперплазированного эндометрия или кровоточащего полипа кровотечение прекращается. Дальнейшая тактика зависит от патоморфологического исследования. Хирургическое лечение в объеме пангистерэктомии показано при выявлении аденокарциномы матки, атипической гиперплазии эндометрия. При крупных или множественных миомах матки, узловой форме аденомиоза, сочетании фибромиомы и аденомиоза рекомендовано удаление матки хирургическим путем: гистерэктомия или надвлагалищная ампутация матки.

В остальных случаях при доброкачественных дисгормональных процессах, вызвавших маточное кровотечение при климаксе, разрабатывается комплекс консервативных мероприятий. Для профилактики рецидивов климактерических кровотечений назначаются гестагены, способствующие атрофическим изменениям железистого эпителия и стромы эндометрия. Кроме этого, терапия гестагенами смягчает другие проявления менопаузы. В последние десятилетия для лечения маточных кровотечений при климаксе применяются препараты с антиэстрогенным действием (даназол, гестринон). Кроме влияния на эндометрий, антиэстрогены способствуют уменьшению размеров миом матки, уменьшают проявления мастопатии. Применение андрогенов с целью подавления менструальной функции возможно у женщин старше 50 лет. Общими противопоказаниями для препаратов всех групп служат тромбоэмболии в анамнезе, варикозная болезнь вен, хронические холециститы и гепатиты с частыми обострениями, артериальная гипертензия.

Применение гемостатических и противоанемических препаратов во время маточного кровотечения при климаксе носит вспомогательный характер. При выявлении эндокринно-метаболических нарушений (ожирения, гипотиреоза, гипергликемии, гипертензии) проводится их медикаментозная и диетическая коррекция под наблюдением эндокринолога, диабетолога, кардиолога.

Рецидивы маточных кровотечений при климаксе на фоне или после проведенного лечения обычно свидетельствуют о недиагностированных органических заболеваниях (субмукозных миоматозных узлах, полипах, эндометриозе, опухолях яичников). Климактерическое кровотечение всегда должно вызывать онкологическую настороженность, поскольку у 5-10% пациенток в этом возрасте причиной кровянистых выделений служит рак эндометрия. Женщины, перешагнувшие порог климакса, должны следить за своим здоровьем не менее тщательно, чем в репродуктивном возрасте, а при аномальных кровотечениях незамедлительно обращаться к специалистам.

Дисфункциональные маточные кровотечения в периоде пременопаузы

Дисфункциональные маточные кровотечения в периоде пременопаузы являются наиболее частой патологией у женщин 45-55 лет. Их называют климактерическими.

Причины возникновения пременопаузальных ДМК — старение гипоталамических структур, регулирующих функцию яичников. Нарушается циклический выброс гонадотропинов, процессы созревания фолликулов и их гормональная функция. Период роста и созревания фолликула удлиняется, овуляция не происходит, формируется персистенция фолликула (реже — атрезия), желтое тело либо не образуется, либо неполноценное, поэтому возникает относительная гиперэстрогения на фоне абсолютной гипопроге-стеронемии.

В результате этих гормональных сдвигов нарушаются процессы пролиферации и секреторной трансформации эндометрия. Кровотечения возникают из гиперплазированного эндометрия, а такие гиперпластические процессы, как атипическая гиперплазия, железистые полипы, аденоматоз, в пременопаузальном периоде встречаются значительно чаще, чем в репродуктивном. Это обусловлено не только нарушением гормональной функции яичников, но и возрастной иммунодепрессией, повышающей риск развития злокачественных заболеваний эндометрия.

Из-за большой частоты сопутствующих заболеваний и обменно-эндокринных нарушений (ожирение, гипергликемия, гипертоническая болезнь) ДМК пременопаузального периода протекают тяжелее, чем в другие возрастные периоды. Нарушения в системе свертывания крови не встречаются, так как для этого возраста характерна тенденция к гиперкоагуляции.

Диагностика пременопаузальных ДМК затруднена из-за значительного числа органической патологии в этом возрасте, проявляющейся маточными кровотечениями. В то же время органическая патология может сочетаться с гиперплазией эндометрия и патогенез кровотечения будет иметь комбинированный характер.

Дифференциальный диагноз проводится с миомой матки, полипами эндометрия, аденомиозом, аденокарциномой эндометрия, гормонопродуцирующими опухолями яичников.

С целью уточнения характера патологии помимо анамнестических и клинических данных используют ультразвуковое исследование (скрининг — метод для выявления органических изменений матки и яичников); гистероскопию в жидкой среде; гистеросальпингографию с водорастворимыми контрастными веществами.

Основным обязательным лечебно-диагностическим мероприятием является раздельное выскабливание слизистой оболочки канала шейки матки и полости матки с гистологическим исследованием соскоба.

Лечение включает хирургический гемостаз, гормональный гемостаз противопоказан. Выскабливание эндометрия при климактерических кровотечениях должно производиться самым тщательным образом, лучше под контролем гистероскопии. Необходимо удалить весь эндометрий как из соображений онкологической настороженности, так и во избежание повторных кровотечений, причем применение консервативного гормонального гемостаза до выскабливания недопустимо.

В дальнейшем тактика лечения ДМК определяется возрастом больной, сопутствующей гинекологической и экстрагенитальной патологией.

Показаниями к консервативной терапии являются гиперпластические процессы эндометрия при отсутствии другой гинекологической и экстрагенитальной патологии и гиперпластические процессы эндометрия в сочетании с небольшими интрамурально-субсерозными узлами миомы (увеличение размеров матки соответственно 8 неделям беременности) и диффузной формой аде-номиозаI степени.

В перименопаузальном периоде проводится профилактика гиперпластических процессов эндометрия с сохранением ритмичной менструальноподобной реакции (до 48-50 лет) или подавлением менструальной функции.

Женщинам старше 45 лет не рекомендуется использовать эстроген-гестагенные препараты из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистой патологии (инфаркты, тромбозы, эмболии), возможности обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, развития гипергликемии, гиперхолестеринемии (особенно у курящих и имеющих превышение массы тела женщин).

Женщинам в пременопаузальном периоде предпочтительнее назначать гестагены, которые оказывают как местное (торможение пролиферативной активности, атрофические изменения в эндометрии), так и центральное действие (торможение выделения ЛГ гипофизом, возможно опосредованно через гипоталамус). Причем более выраженный эффект отмечается при применении синтетических гестагенов по сравнению с прогестероном.

Женщинам старше 48 лет с целью подавления менструальной функции лучше применять гестагены в непрерывном режиме для формирования атрофических процессов в эндометрии.

Не исключено использование в этой возрастной группе андрогенов, которые вызывают склеротические изменения в строме эндометрия, небольших миоматозных узлах и тормозят секрецию гонадотропинов. Однако в последние годы препараты этой группы для подавления менструальной функции широко не используются, так как вызывают симптомы вирилизации и артериальную гипертензию.

Оптимальным результатом считается наступление менопаузы после 3-4 месяцев непрерывной терапии.

Контроль за эффективностью лечения осуществляется с помощью эхоскопии и гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием через 6 месяцев. Диспансерное наблюдение проводится в течение 1 года при нормальном менструальном цикле или стойкой менопаузе.

При выявлении в соскобе аденоматозной или атипической гиперплазии эндометрия применяются гестагены — 6 месяцев.

Контроль за эффективностью лечения проводится с помощью эхоскопии через 3, 6, 12 месяцев, раздельного диагностического выскабливания, гистероскопии — через 3 и 6 месяцев.

Диспансерное наблюдение осуществляется в течение 2 лет.

Противопоказаниями к применению гестагенов являются тромбоэмболические заболевания в анамнезе, выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей и геморроидальных вен, хронические, часто обостряющиеся гепатиты и холециститы.

Абсолютными показаниями к оперативному лечению (гистерэктомии) являются:

- сочетание ДМК с рецидивирующей аденоматозной или атипической гиперплазией эндометрия, узловатой формой эндометриоза матки (аденомиоз),

- подслизистая миома матки, опухоли яичников, аденокарцинома эндометрия.

Относительное показание к операции — сочетание ДМК с рецидивирующей железисто-кистозной гиперплазией эндометрия у женщин с нарушением жирового обмена, толерантности к глюкозе или сахарным диабетом, артериальной гипертензией.

При противопоказаниях к оперативному и гормональному лечению в последние годы успешно применяется резекция (аблация) эндометрия с помощью резектоскопа под контролем гистероскопии и криодеструкция эндометрия с использованием жидкого азота с последующим наступлением аменореи через 2-3 месяца.

Профилактикой ДМК пременопаузального возраста можно считать использование гормональной контрацепции в репродуктивном возрасте. Маточные кровотечения в постменопаузе, как правило, являются симптомом злокачественного новообразования.

Более чем в 50 % случаев кровянистые выделения в постменопаузе обусловлены аденокарциномой эндометрия или шейки матки, реже — гормональноактивными опухолями яичников, полипами эндометрия, воспалительными изменениями на фоне атрофии эндометрия. Они могут возникнуть при заболеваниях влагалища (сенильные кольпиты).

Для диагностики причин подобных кровотечений обязательным является раздельное диагностическое выскабливание с гистологическим исследованием соскобов эндометрия и слизистой оболочки цервикального канала.

Целесообразнее проводить выскабливание под контролем гистероскопии. Для исключения гормональноактивных опухолей яичников применяют эхоскопию, лапароскопию.

При маточных кровотечениях в период постменопаузы предпочтительнее оперативное лечение (гистероскопическая аблация эндометрия, аднексэктомия, экстирпация матки с придатками).

Гормонотерапия проводится при наличии общих противопоказаний к операции. Обычно назначаются пролонгированные парентеральные гестагены в непрерывном режиме в течение 6 месяцев в дозах, аналогичных таковым для пременопаузального периода.

Раздельное диагностическое выскабливание проводится для контроля за эффективностью лечения через 3 и 6 месяцев. При противопоказаниях к радикальному хирургическому лечению или отказе больной от оперативного вмешательства при изолированной рецидивирующей гиперплазии эндометрия операцией выбора является аблация эндометрия (как альтернатива гистерэктомии). Проведение этой операции возможно несколькими методами:

- электрохирургическим резектоскопическим способом (гистерорезектоскопия):

- лазерной аблацией эндометрия;

- внутриматочной аппликацией термической и электрической энергии микроволн;

- фотодинамической терапией. Современные методы хирургического лечения заболеваний эндометрия позволяют избирательно воздействовать на поврежденные клетки и проводить их селективную аблацию с минимальным повреждением или без повреждения окружающих тканей.

Опубликовано: webapteka.by 19 января 2011

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems- a novel approaches of control drug delivery systems. Research Journal of Science and Technology;10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menopausal-uterine-bleeding.

- https://WebApteka.by/articles/article-text.html?url=dmk-klimaks.

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 1. С. 129.