Туберкулез — очень серьёзное заболевание, возникновение которого может привести к развитию целого ряда осложнений.

- Кровохарканье и легочное кровотечение

- Лечение

- Спонтанный пневмоторакс

- Виды

- Лечение

Кровохарканье и легочное кровотечение

Кровохарканье и легочное кровотечение наблюдаются в основном при деструктивных формах туберкулеза, бронхоэктазах, прикорневых очагах склероза. Особенно часто это осложнение отмечается у больных с циррозом легких.

Все кровохарканье и кровотечения делят на истинные и ложные (псевдокровохарканья). При истинных кровь выделяется непосредственно из легких, а при ложных — из носоглотки, десен, пищевода, желудка. Ложное кровохарканье возникают не во время кашля.

Источником кровохарканья (кровотечения) могут быть легочные и бронхиальные сосуды. Примерно 95% крови в легкие поступает системой легочной артерии, а 5% — бронхиальными артериями. Легочное кровотечение, как правило, возникает именно из бронхиальных сосудов.

По интенсивности выделения крови различают:

- кровохарканье,

- кровотечение,

- профузное кровотечение (кровоизлияние).

Кровохарканье — это откашливание крови отдельными плевками, сгустками или прожилок крови с мокротой. За сутки выделяется около 50 мл крови. Во время кровотечения больной откашливает одновременно 50-100 мл крови. Легочное профузное кровотечение возникает вследствие разрыва крупных сосудов и очень часто заканчивается смертью от удушья (асфиксии) вследствие заполнения бронхов и трахеи сгустками крови.

По количеству одновременно выделенной крови легочные кровотечения делятся на малые (до 100 мл), средние (от 100 до 300 мл), крупные (более 300 мл).

Патогенез. Кровохарканье и легочное кровотечение могут возникать двумя путями:

- нарушение проницаемости мелких сосудов и капилляров легких, обусловленное специфическими воспалительными изменениями в легких, воздействием токсических веществ на стенку сосудов;

- нарушение целостности сосудов, то есть происходит разрыв сосудов. Причиной этого является язва или механический разрыв стенки крупного сосуда, которая часто изменена по типу аневризматических или варикозных узлов.

Факторы, способствующие возникновению кровохарканье и легочного кровотечения:

— Повышение давления в сосудах малого круга кровообращения;

— Нарушение свертывания крови;

— Повышение фибринолитической активности крови;

— Повышение проницаемости стенок сосудов.

Основными признаками кровохарканья, легочного кровотечения являются:

- Кровь из легких выделяется при кашле;

- Кровь имеет ярко-красный цвет;

- Кровь пенистая.

Следует помнить, что кровь, прежде чем выделиться из легких наружу, должна пройти путь через бронхи, трахею, гортань и попасть в ротовой полости. Этот путь кровь может преодолеть только при наличии кашлевых толчков. Вот почему не существует легочного кровохарканья и кровотечения без кашля.

Локализацию источника кровохарканье или кровотечения устанавливают на основании анамнестических данных, аускультации, перкуссии и рентгенологического исследования. Как правило, кровотечение происходит из легкого, в котором обнаруживают деструктивные изменения. Больные часто сами определяют источник кровотечения. При пальпации кожа половины грудной клетки на стороне кровотечения теплее, может ощущаться перемещения кровяных сгустков. Важнейшее значение для определения источника кровотечения, кроме рентгенологического исследования, имеет бронхоскопия. Источником кровохарканье и легочного кровотечения является полости распада, каверны, очаги фиброза, цирротические изменения.

Дифференцировать кровохарканье и легочное кровотечение нужно от кровохарканья и кровотечения из пищевода, желудка, носоглотки. Кровотечение из носа характеризуется выделением темной крови без кашля, которая стекает по задней поверхности глотки. Кровотечение из расширенных вен пищевода начинается внезапно, имеет профузный характер. Кашель отсутствует. При этом у больных диагностируется цирроз печени. Кровь из желудка выделяется при рвоте, темного цвета, имеет вид «кофейной гущи» (за счет примесей содержимого желудка). Иногда, при свертывании крови в желудке, рвотные массы имеют темные сгустки. При кровотечении из язвы желудка наблюдается большое кровотечение с выделением неизмененной крови с рвотными массами. Кроме того, легочное кровотечение обычно меньше по сравнению с желудочным.

Лечение. Гемостатическое лечение должно быть направлено, прежде всего, на болезнь, которая вызвала кровохарканье и легочное кровотечение, то есть туберкулезом легких и на основные факторы возникновения легочного кровохарканья или кровотечения. Больному создают условия максимального физического и психического покоя. В постели больной должен находиться в положении полусидя, что улучшает откашливание мокроты и сгустков крови, накопленных в дыхательных путях. Возможны незначительные активные и пассивные движения во время медицинского обследования (аускультация, рентгенография с помощью передвижного аппарата). Если кровохарканье умеренное, то полный физический покой не обязателен.

У больных туберкулезом значительную роль имеет гипотензивная терапия, которая может способствовать даже большему гемостатическому эффекту, чем лечебное действие препаратов, регулирующих свертывающей системе крови. Гипотензивные средства можно разделить на препараты быстрого и замедленного действия. Назначение препаратов для снижения давления в сосудах легких зависит от объема кровопотери. Так, при кровохарканье и малой легочном кровотечении целесообразно использовать лекарственные средства замедленного действия, а при большой легочном кровотечении — быстрого действия до прекращения выделения крови.

1. Для ускоренного уменьшения давления в сосудах назначают:

• ганглиоблокаторы — пирилен (0,01 г 3 раза в день), темехин (0,001 г 2-3 раза ни день), бензогексоний (0,1 г 3-4 раза в сутки), пептамип (1-2 мл 5% раствора ) подкожно или внутривенно. Введение ганглиоблокаторов контролируют измерением артериального давления. На плечевой артерии оно не должно быть ниже 80 мм рт.ст. Также для гипотензивного эффекта применяют:

• спазмолитические средства — эуфиллин вводят внутримышечно (1 мл 24% раствора) или внутривенно (10 мл 2,4% раствора). В случае непереносимости эуфиллина вводят папаверина гидрохлорид (1-2 мл 2% раствора) внутривенно или подкожно (вызывает длительное расширение сосудов большого круга кровообращения) или гидрированный папаверин — но-шпу (2-4 мл 2% раствора) внутривенно или подкожно. При незначительном кровохарканьи назначают внутрь эуфиллин (0,1-0,2 г) и гидрированный папаверин — но-шпу (0,02-0,06 г) 2-3 раза в сутки;

• противокашлевые средства — кашель может провоцировать кровохарканье вследствие повышения давления в легочной артерии. Для прекращения или уменьшения кашля назначают бромгексин, атровента и т. д. С этой же целью назначают и атропина сульфат (1 мл 0,1% раствора) подкожно, потому что он подавляет кашлевой рефлекс, устраняет бронхоспазм и расширяет сосуды брюшной полости.

2. Для повышения свертываемости крови используют препараты в зависимости от показателей тромбоэластограммы и коагулограммы. При отсутствии этих исследований препаратами выбора являются дицинон, гемофобин, фибриноген или тромбин. Часто сочетают назначения гемофобин с фибриногеном или тромбоплазмином.

• дицинон (этамзилат натрия) — вводят 2-4 мл 12,5% раствора внутримышечно или внутривенно. Препарат участвует в формировании тромбопластина. Действие начинается через 5-15 минут при внутривенном введении и через 1-2 часа — при внутримышечном;

• фибриноген — вводят 250-500 мл внутривенно капельно. Ускоряет переход фибриногена в фибрин; начинает действовать через 30 минут. В стандартных флаконах содержится 2 г сухого фибриногена. Его растворяют в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида или 1 г в 250 мл.

• гемофобин — назначают внутрь по 1 ст. ложке 3% раствора 3-4 раза в сутки. Также ускоряет переход фибриногена в фибрин; начинает действовать через 3-6 часов.

• тромбин — по 1-2 мг в 2 мл дистиллированной воды ингаляционным методом. Викасол целесообразно применять при нарушении протромбинообразовательной функции печени. Для остановки кровохарканья и легочного кровотечения внутримышечно вводят сульфокамфокаин (2 мл 10% раствора), который улучшает функцию дыхания и кровообращения.

3. Снижение фибринолитической активности крови. С этой целью проводят корекцию повышенной активности фибринолитических, протеазных ферментов крови, мокроты и и области воспалительного процесса в легких.

Для этого используется:

• е-аминокапроновая кислота (ингибитор фибринолиза) — вводят 5% 100 мл внутривенно капельно (действие начинается через 15-30 мин.), 5% -3-5 мл спрей (действует через 5-10 мин.);

• контрикал (трасилол), ингитрил (гордокс) (ингибитор протеолиза) — по 10 000 — 20 000 ЕД внутривенно капельно (начало дии через 30-45 мин.);

• амбен, гидрокортизон (ингибиторы гиалуронидазы) — 1% — 5 мл Амбене, 12,5-25 мы гидрокортизона вводят внутривенно струйно (препараты действуют через 10- 15 минут).

4. Уменьшение проницаемости стенки легочных сосудов достигают назначением наступление них средств:

• кальция глюконат — 10мл 10% раствора внутривенно или внутримышечно или внутрь. Кальция хлорид вводят только внутривенно (10 мл 10% раствора);

• аскорбиновая кислота — 1,0 г 3-5 раз в день.

Препараты для заместительной терапии: эритроцитарная масса 150-200 мл 2-3 раза в курс, альбумин 20% — 50 мл, 10% — 100 мл, полиглюкин (реополиглюкин, рондекс) — 400- 1200 мл, раствор бикарбоната натрия — 500- 1500 мл.

При рецидивах легочного кровотечения у больных деструктивными формами туберкулеза легких гемостатический эффект достигается внутривенным (капельно) введением лечебной смеси физиологического раствора (300-500 мл), хлорида кальция (10% -5 мл) и гидрокортизона 12,5-25 мг 1-2 раза в сутки.

Современные методы гемостатического лечения достаточно эффективны и позволяют добиться остановки кровохарканья или легочного кровотечения у 95% больных. Если гемостатическое лечение неэффективно, показано хирургическое лечение. Риск операции уменьшается в 10-15 раз, если ее проводить в период временного прекращения легочного кровотечения.

Особое внимание обращают на профилактику и лечение осложнений, возникающих во время легочного кровотечения. Первоочередной становится профилактика асфиксии вследствие закупорки дыхательных путей кровью. Положение больного должно быть полусидя, что способствует улучшению кровообращения и откашливанию крови. В тяжелых случаях отсасывают кровь из трахеи через катетер. Эффективным является проведение лечебно-диагностической бронхоскопии или интубации, дренирование бронхов и отсасывание сгустков крови. В случаях возникновения ателектаза назначают протеолитические ферменты в сочетании с противотуберкулезными препаратами.

Спонтанный пневмоторакс

Спонтанный пневмоторакс (греч. воздух + панцирь, грудь) — патологическое состояние, характеризующееся поступлением воздуха в плевральной полости при отсутствии поражения грудной клетки.

Патогенез. По механизму возникновения выделяют спонтанный и травматический пневмоторакс. Спонтанный пневмоторакс возникает при нарушении целостности висцеральной плевры, а травматический — париетальной.

Спонтанный пневмоторакс, как правило, является осложнением различных заболеваний легких. Но он может развиваться и без наличия патологического процесса в легких. Такой спонтанный пневмоторакс называется идиопатическим. В этом случае причинами спонтанного пневмоторакса может быть закупорка мелкого бронха мокротой или местный бронхоспазм. Возникает клапанный механизм в бронхах, что сопровождается повышением давления в дистальных отделах дыхательных путей. Вследствие этого альвеолы на ограниченном участке перерастягиваются, стенки их и перегородки атрофируются, и образуется буллезная эмфизема, которая затем разрывается. Травматический пневмоторакс развивается вследствие проникающего повреждения грудной клетки.

Спонтанный пневмоторакс при туберкулезе легких чаще всего возникает:

а) в результате разрыва буллезной эмфиземы легкого (при фиброзно-очаговом, хроническом диссеминированном туберкулезе легких, пневмосклерозе) или кисты легкого;

б) редко — вследствие прорыва каверны в плевральную щель.

Выделяют следующие виды спонтанного пневмоторакса:

- Открытый — воздух поступает в полость плевры на вдохе и выходит при выдохе через отверстие в висцеральной плевре;

- Закрытый — воздух попадает в плевральную полость при вдохе, но назад не получается, потому что отверстие в висцеральной плевре закрывается;

- Клапанный на вдохе воздух постоянно входит в плевральную пустоту, а на выдохе дефект в висцеральной плевре закрывается, образуя клапан. Клиника спонтанного пневмоторакса в большинстве случаев зависит от размера свободной плевральной полости, вида пневмоторакса и скорости поступления воздуха. Если плевральная полость не облитерированна, ее заполняет воздуха (распространенный пневмоторакс), резко сжимает легкое и органы средостения. Если плевральная полость ограничена (ограниченный пневмоторакс), клинические признаки этого осложнения незначительны.

Больные жалуются на острую боль в пораженной половине грудной клетки, одышку, покашливание. Объективно — тахикардия, тимпанит и ослабленное дыхание на стороне спонтанного пневмоторакса. В случаях ограниченного спонтанного пневмоторакса клинические проявления незначительные, а в тяжелых случаях они настолько характерны, что диагноз можно поставить без рентгенологического исследования. Общее состояние при спонтанном пневмотораксе тяжелое, иногда даже потерей сознания. Больной занимает вынужденное положение — полусидя, становится беспокойным. Появляются симптомы острой недостаточности дыхания, дыхание учащается, становится поверхностным, возникает цианоз, потливость, тахикардия, а в дальнейшем — брадикардия. Смерть больного может наступить от болевого шока или коллапса.

Лечение. Больному придают полусидячее. Вводят омнопон или морфина гидрохлорид для уменьшения боли и угнетения кашлевого центра. Назначают также 2 мл 10% раствора сульфокамфокаина подкожно, оксигенотерапию. Если состояние больного остается тяжелым, проводят пункцию плевральной полости с последующей аспирацией газа к установке отрицательного давления. При аспирации общее состояние больного быстро улучшается, однако затем вновь может ухудшиться, если спонтанный пневмоторакс становится клапанным или открытым.

Если после неоднократной аспирации газа из плевральной полости общее состояние больного ухудшается, рекомендуется проколоть грудную клетку толстой иглой и зафиксировать ее липким пластырем к коже. При этом воздух, который попадает в плевральную полость через поврежденное легкое, будет выходить наружу. Давление в плевральной полости сравнится с атмосферным, вследствие чего легкое и органы средостения не подвергаются сжатию. К игле следует присоединить резиновую трубку, ее конец опустить в дезинфицирующий раствор. Это мероприятие является неотложным в случаях спонтанного пневмоторакса у больных с крайне тяжелым состоянием.

Адекватным методом является дренирование плевральной полости (наложение дренажа по Бюлау) и постоянное отсасывание воздуха. При спонтанном пневмотораксе общее состояние больного удается улучшить консервативными мерами. При неэффективности консервативного лечения ставят вопрос о торакотомии и ушивании поврежденного легкого или резекции легкого.

Легочное кровотечение

Легочное кровотечение — опасное осложнение различных заболеваний органов дыхания, сопровождающееся истечением крови из бронхиальных или легочных сосудов и ее выделением через воздухоносные пути. Легочное кровотечение проявляется кашлем с выделением жидкой алой крови или сгустков, слабостью, головокружением, гипотонией, обморочным состоянием. С диагностической целью при легочном кровотечении проводится рентгенография легких, томография, бронхоскопия, бронхография, ангиопульмонография, селективная ангиография бронхиальных артерий. Остановка легочного кровотечения может включать проведение консервативной гемостатической терапии, эндоскопический гемостаз, эндоваскулярную эмболизацию бронхиальных артерий. В дальнейшем для устранения источника легочного кровотечения, показано хирургическое лечение с учетом этиологических и патогенетических факторов.

Общие сведения

Легочное кровотечение относится к числу наиболее опасных состояний, осложняющих течение широкого круга заболеваний бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, болезней системы крови и гемостаза. Поэтому проблема оказания неотложной помощи при легочном кровотечении актуальна для специалистов в области пульмонологии, фтизиатрии, онкологии, кардиологии, гематологии, ревматологии. Промедление с проведением экстренных гемостатических мероприятий может вызвать быструю гибель больных. В зависимости от выраженности кровопотери и состояния, ее обусловившего, летальность от легочного кровотечения варьирует от 5-15% до 60-80%. Среди пациентов с легочным кровотечением преобладают лица зрелого возраста (50-55 лет) с отягощенной соматической патологией.

Легочное кровотечение

Причины легочного кровотечения

Частая встречаемость кровохарканья и легочного кровотечения определяется полиэтиологичностью данных состояний. Первое место в структуре причин легочного кровотечения принадлежит туберкулезу легких (свыше 60% наблюдений). Значительная роль в этиологии легочных кровотечений отводится неспецифическим и гнойно-деструктивным заболеваниям — бронхиту, хронической пневмонии, бронхоэктазам, пневмосклерозу, абсцессу и гангрене легкого.

Нередко причинами легочного кровотечения выступают аденома бронха, злокачественные опухоли легких и бронхов, паразитарные и грибковые поражения (аскаридоз, эхинококкоз, шистозоматоз, актиномикоз легких), пневмокониозы (силикатоз, силикоз). Легочные кровотечения могут быть обусловлены неадекватным местным гемостазом после эндоскопической или трансторакальной биопсии, хирургического вмешательства на легких и бронхах. К легочному кровотечению могут приводить инородные тела бронхов, травмы грудной клетки (перелом ребер и др.).

Кроме болезней органов дыхания, кровохарканье и легочное кровотечение могут возникать при заболеваниях сердца и сосудов: ТЭЛА, митральном стенозе, аневризме аорты, артериальной гипертензии, атеросклеротическом кардиосклерозе, инфаркте миокарда. К числу относительно редких причин легочного кровотечения относятся легочный эндометриоз, гранулематоз Вегенера, системный капиллярит (синдром Гудпасчера), наследственная телеангиэктазия кожи и слизистых оболочек (синдром Рендю-Ослера), геморрагические диатезы и др. Легочное кровотечение может быть обусловлено нарушением свертываемости крови при длительной и плохо контролируемой терапии антикоагулянтами.

Факторами, провоцирующими легочное кровотечение, могут выступать физическая или эмоциональная нагрузка, инфекции, инсоляция, расстройства гемодинамики, легочная гипертензия, менструация (у женщин) и др.

Патогенез

Морфологическую основу для легочного кровотечения составляют истонченные и аневризматически расширенные ветви легочной артерии или бронхиальные артерии, а также легочные вены. Разрыв или аррозия измененных сосудов могут сопровождаться легочным кровотечением различной степени тяжести. При этом величину легочного кровотечения в значительной степени определяет калибр поврежденного сосуда, а выраженность происходящих в организме нарушений — темп и интенсивность кровопотери.

Развивающиеся в дальнейшие расстройства связаны с обтурацией дыхательных путей излившейся кровью и собственно величиной кровопотери. Попадая в бронхи даже в небольших количествах, кровь вызывает развитие обтурационных ателектазов и аспирационной пневмонии. В свою очередь, это приводит к уменьшению объема функционирующей легочной ткани, расстройствам газообмена, прогрессирующему нарастанию дыхательной недостаточности, гипоксемии.

Гиповолемия и анемия, сопровождающие острую и хроническую (при рецидивирующих легочных кровотечениях) кровопотерю, приводят к общему нарушению гомеостаза. Это, прежде всего, выражается в активизации фибринолитических и антикоагулянтных механизмов, что вызывает усиление склонности к гипокоагуляции, повышение проницаемости сосудистых стенок. Совокупный результат подобных изменений определяет патологическую готовность организма к возобновлению легочного кровотечения в любой момент.

Классификация

В клиническом аспекте важно разграничить легочное кровотечение и другое, менее опасное, но более часто встречающееся состояние — кровохарканье. Кровохарканье отличается по объему и темпу выделения крови из воздухоносных путей. В ряде случаев кровохарканье предшествует массивному легочному кровотечению, поэтому также требует проведения полного клинико-рентгенологического обследования и неотложных мер по его купированию. Обычно под кровохарканьем понимают выделение при кашле мокроты с прожилками или примесью крови; при этом количество выделяемой крови не превышает 50 мл в сутки. Увеличение объема откашливаемой крови расценивается как легочное кровотечение.

В зависимости от объема выделяемой при кашле крови различают малое легочное кровотечение (50-100 мл в сутки), среднее (100-500 мл в сутки), обильное или тяжелое легочное кровотечение (свыше 500 мл крови в сутки). Особенно опасны «молниеносные» обильные кровотечения, возникающие одномоментно или в течение короткого отрезка времени. Как правило, они приводят к острой асфиксии и летальному исходу.

В отличие от гемоторакса, легочное кровотечение относится к наружным кровотечениям. Также встречается смешанное легочно-плевральное кровотечение.

Симптомы легочного кровотечения

Клиника легочного кровотечения складывается из симптомокомплекса, обусловленного общей кровопотерей, наружным кровотечением и легочно-сердечной недостаточностью. Началу легочного кровотечения предшествует появление сильного упорного кашля, вначале сухого, а затем — с отделением слизистой мокроты и алой крови или откашливанием сгустков крови. Иногда незадолго до легочного кровотечения в горле возникает ощущение бульканья или щекотания, чувство жжения в грудной клетке на стороне поражения. В начальный период легочного кровотечения отделяющаяся кровь имеет ярко-красный цвет, позднее становится более темной, ржаво-коричневой. При обтурации бронха сгустком крови, легочное кровотечение может прекратиться самостоятельно.

Общее состояние определяется выраженностью кровопотери. Для пациентов с легочным кровотечением характерны испуганный вид, адинамия, бледность кожного покрова лица, холодный липкий пот, акроцианоз, снижение АД, тахикардия, головокружение, шум в ушах и голове, одышка. При обильном легочном кровотечении может возникать нарушение зрения (амавроз), обморочное состояние, иногда рвота и судороги, асфиксия. На 2-3 сутки после легочного кровотечения может развиваться картина аспирационной пневмонии.

Диагностика

Для установления причины легочного кровотечения нередко требуется проведение диагностического консилиума с участием специалистов пульмонологов, фтизиатров, торакальных хирургов, онкологов, рентгенологов, сосудистых хирургов, кардиологов, отоларингологов, ревматологов, гематологов. При аускультативном обследовании определяются влажные среднепузырчатые хрипы в легких и булькающие хрипы в области грудины. При аспирации крови отмечается укорочение перкуторного звука, шум трения плевры, ослабление дыхания и голосового дрожания.

Источник кровотечения предположительно можно определить по цвету крови. Выделение алой, пенистой крови, как правило, указывает на легочное кровотечение; крови темно-красного, кофейного цвета — на желудочно-кишечное кровотечение. Иногда клинику кровохарканья может симулировать носовое кровотечение, поэтому с целью дифференциальной диагностики важно проведение консультации отоларинголога и риноскопии. В сомнительных случаях, с целью исключения кровотечения из ЖКТ, может потребоваться проведение ЭГДС.

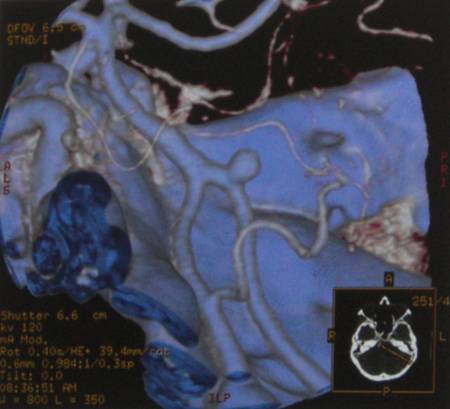

Для подтверждения источника кровотечения в легких выполняется рентгенологическое обследование: полипозиционная рентгенография легких, линейная и компьютерная томография, МРТ легких. При необходимости прибегают к углубленному рентгенологическому обследованию: бронхографии, бронхиальной артериографии, ангиопульмонографии.

Ведущими методом инструментальной диагностики при легочном кровотечении является бронхоскопия. Эндоскопическое исследование позволяет визуализировать источник кровотечения в бронхиальном дереве, выполнить аспирацию промывных вод, щипцовую и скарификационную биопсию из зоны патологических изменений.

В периферической крови при легочном кровотечении выявляется гипохромная анемия, пойкилоцитоз, анизоцитоз, снижение гематокритного числа. С целью оценки выраженности изменений в свертывающей и противосвертывающей системах крови исследуется коагулограмма и количество тромбоцитов. В анализах мокроты (микроскопическом, ПЦР, на кислоустойчивые микобактерии) могут определяться атипичные клетки, микобактерии туберкулеза, указывающие на этиологию легочного кровотечения.

Лечение легочного кровотечения

В лечении легочного кровотечения используются консервативные методы, местный гемостаз, паллиативные и радикальные хирургические вмешательства. Терапевтические мероприятия применяются при легочных кровотечениях малого и среднего объема. Пациенту назначается покой, придается полусидячее положение, накладываются венозные жгуты на конечности. Для удаления крови из просвета трахеи проводится трахеальная аспирация. При асфиксии требуется экстренная интубация, отсасывание крови и ИВЛ.

Медикаментозная терапия включает введение гемостатических препаратов (аминокапроновой кислоты, кальция хлорида, викасола, этамзилата натрия и др.), гипотензивных средств (азаметония бромида, гексаметония бензосульфонат, триметафан камсилата). С целью борьбы с постгеморрагической анемией производится заместительная трансфузия эритроцитной массы; для устранения гиповолемии вводится нативная плазма, реополиглюкин, декстран или раствор желатина.

При неэффективности консервативных мер прибегают к инструментальной остановке легочного кровотечения с помощью местного эндоскопического гемостаза. Лечебная бронхоскопия должна выполняться в операционной, в условиях готовности перехода к экстренной торакотомии. Для эндоскопического гемостаза могут использоваться местные аппликации с адреналином, этамзилатом, р-ром перекиси водорода; установка гемостатической губки, электрокоагуляция сосуда в месте истечения крови, кратковременная окклюзия надувным баллончиком типа Фогарти или временная обтурация бронха поролоновой пломбой. В ряде случаев эффективной оказывается эндоваскулярная эмболизация бронхиальных артерий, проводимая под контролем рентгена.

В большинстве случаев, перечисленные методы позволяют временно остановить легочное кровотечение и избежать неотложного оперативного вмешательства. Окончательный и надежный гемостаз возможен только при хирургическом устранении источника кровотечения.

Паллиативные вмешательства при легочном кровотечении могут включать оперативную коллапсотерапию при туберкулезе легких (торакопластику, экстраплевральную пломбировку), перевязку легочной артерии или сочетание этого хирургического приема с пневмотомией. К паллиативным вмешательствам прибегают лишь в вынужденных ситуациях, когда радикальная операция по каким-либо причинам невыполнима.

Радикальные операции по поводу легочного кровотечения предполагают удаление всех патологически измененных участков легкого. Они могут заключаться в частичной резекции легкого в пределах здоровых тканей (краевой резекции, сегментэктомии, лобэктомии, билобэктомии) или удалении всего легкого (пневмонэктомии).

Прогноз

Даже однократное и самостоятельно остановившееся легочное кровотечение всегда потенциально опасно в плане возобновления. Обильное легочное кровотечение угрожает жизни больного. В тяжелых случаях смерть наступает в результате асфиксии, вызванной закупоркой воздухоносных путей сгустками крови и одновременным спастическим сокращением бронхов. Процент послеоперационных осложнений и летальности при операциях, выполняемых на высоте легочного кровотечения, более чем в 10 раз превышает аналогичные показатели при плановых операциях.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 1. С. 129.

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).

- https://www.eurolab.ua/encyclopedia/323/48778/.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/pneumorrhagia.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».