https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html

«Последствия тяжелейшие». Кому угрожают тромбозы при COVID-19

«Последствия тяжелейшие». Кому угрожают тромбозы при COVID-19 — РИА Новости, 26.05.2021

«Последствия тяжелейшие». Кому угрожают тромбозы при COVID-19

У трети пациентов с тяжелой формой COVID-19 возникают тромбозы. Сейчас это лечат неплохо, однако стандартные рекомендации подходят не всем. Тут нужна… РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:00

2021-05-26T08:00

2021-05-26T10:49

наука

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

биология

здоровье

российская академия наук

москва

кровь

/html//[@name=’og:title’]/@content

/html//[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731976061_0:181:1600:1081_1920x0_80_0_0_ed409e709b8318f8bf00725afdb7f5d9.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У трети пациентов с тяжелой формой COVID-19 возникают тромбозы. Сейчас это лечат неплохо, однако стандартные рекомендации подходят не всем. Тут нужна персонифицированная терапия, считают ученые.Особое свойство коронавирусаОбычно люди не обращают внимание на небольшие царапины и порезы. Все знают, что на ранке быстро появится темная корочка — сгусток крови, или тромб, который предотвратит кровотечение и заражение извне. Так организм самостоятельно справляется с повреждением сосудов.»Мы привыкли считать тромбы чем-то патологическим. Но, вообще-то, их образование — тромбоз — нормальный процесс, защищающий от потери крови. А вот когда он дает сбой, последствия бывают тяжелейшие. Половина инсультов — это кровотечение в мозг после того, как лопнул сосудик и система не смогла его быстро отремонтировать», — объясняет Фазли Атауллаханов, профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН.Тромбозы становятся проблемой при множестве нарушающих гемостаз (свертываемость крови) заболеваний. В том числе и вирусных. Так, при гриппе подобные осложнения возникают у одного-двух процентов больных, попавших в стационар. Во время эпидемии 2009-го в Нью-Йорке их доля доходила почти до шести процентов. Примерно такие цифры ожидали и в случае с коронавирусной инфекцией. Однако масштаб оказался гораздо больше: у порядка трети тяжелых пациентов развиваются тромботические события.»Вирус заражает клетки эндотелия (слой, выстилающий кровеносные сосуды изнутри. — Прим. ред.), повреждает их, организм отвечает тромбозами. Особенно страдают легкие. Но не только: тромбы встречаются повсеместно. У молодых здоровых людей COVID-19 протекает обычно без осложнений. У пожилых, страдающих разными заболеваниями, реакция на поврежденные сосуды гипертрофирована. Ткани легких закрываются для нормального кровотока, это приводит к тяжелым нарушениям и даже гибели», — говорит ученый.»Тромбозы при COVID-19 — ситуация серьезная, нарушение гемостаза, несомненно, есть. Весной прошлого года, когда мы столкнулись с инфекцией, отмечали у пациентов большое количество тромбоэмболий (закупорку сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.). Стандартные дозы антикоагулянтов, применяемых для профилактики, не срабатывали, пришлось быстро перестраиваться и назначать высокие дозы препаратов. Мы реально улучшили результаты, но получили небольшое число кровотечений. Встал вопрос контроля лечения тромбозов. Стандартных методов не хватало, потребовались новые подходы, которые бы позволяли подбирать дозы лекарств для каждого такого пациента», — рассказывает доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Царенко, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52 города Москвы. Гемостаз под контролемСреди стандартных методов — тромбоэластография, тромбоэластометрия, тесты на активированное частичное тромбопластиновое время и протомбиновое время. Российские ученые предложили еще один: регистрация тромбодинамики.»В месте повреждения стенки сосуда кровь контактирует с особыми факторами, запускающими свертывание. Мы сделали их генно-инженерным способом, поместили на поверхности кюветы и сымитировали зону повреждения стенки сосуда. Наливаем туда плазму крови пациента и смотрим, как оттуда растет тромб. Измеряем параметры роста, в первую очередь скорость. Если быстрее нормы, высок риск тромбозов. Если медленнее — кровотечений», — поясняет профессор Атауллаханов. Прибор «Регистратор тромбодинамики» разработали десять лет назад ученые с инженерами под его руководством в рамках проектов «Роснано» и «Сколково». Сейчас его применяют во многих клиниках в России и за рубежом.Когда пандемия достигла России, Атауллаханов предложил сравнить все существующие методы оценки состояния свертывающей системы и, выбрав лучший, использовать его для больных COVID-19.»У более 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию, есть риск тромбозов. Им сразу назначают гепарин и в большинстве случаев дозу подбирают правильно, но примерно у 30 процентов она не срабатывает. Из них у двадцати продолжается гиперкоагуляция, значит, дозу надо повышать, а остальным, наоборот, уменьшать, чтобы предотвратить кровотечения», — говорит исследователь.Первый этап испытаний проходил в семи московских ковидных госпиталях, включая «Коммунарку». Лучше всего справлялся с задачей подбора дозы метод тромбодинамики. Надо было проводить второй этап испытаний, но денег не хватало. В «Коммунарке» и ГКБ № 52 пошли навстречу и организовали рандомизированное исследование. Случайным образом отобрали пациентов реанимации и условно разбили на две группы. В первой лечили по стандартным протоколам, во второй — тоже, но под контролем гемостаза методом тромбодинамики.»Мы выделили примерно 350 случаев и проанализировали частоту тромбозов. Там, где терапию корректировали с помощью нашего подхода, их количество уменьшилось вдвое. Статистика по кровотечениям пока недостаточна. Уже сейчас мы можем сделать вывод: для тяжелых пациентов нужно вести терапию гепарином под контролем состояния гемостаза, а не вслепую», — отмечает Фазли Атауллаханов.Борьба за тяжелых пациентов»Методика группы Атауллаханова полезная, но не единственная. В сочетании с другими она составляет диагностический комплекс, который помогает подобрать оптимальную схему антикоагулянтной терапии», — комментирует Сергей Царенко.В ГКБ № 52 занимаются очень тяжелыми пациентами с COVID-19, находящимися на ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ее используют, когда не помогает искусственная вентиляция легких. Больному вводят толстые катетеры и прокачивают весь объем крови через отдельный прибор, где идет насыщение кислородом.»Поскольку прибор из пластика, контакт крови с его поверхностями приводит к еще большим проблемам свертываемости. В этой ситуации нужен очень тщательный контроль. И тогда значимость диагностического комплекса, который оценивает состояние гемостаза, возрастает в разы», — отмечает врач.В группе риска по тромбозам — попавшие в стационар больные с COVID-19 и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией. Сергей Царенко подчеркивает: пациенты с этими заболеваниями и так принимают антикоагулянты. Когда накладывается коронавирусная инфекция, дозу корректируют.»Амбулаторным пациентам в 90 процентах случаев назначать антикоагулянты не нужно. Они ходят по квартире, мышцы сокращаются, кровь выдавливается из вен, поступает куда требуется», — продолжает врач. Сдавать кучу анализов, опасаясь тромбозов, но не имея отягчающих заболеваний, тоже не надо.»Амбулаторному больному нужно два теста. Первый — клинический анализ крови, чтобы скорректировать, если нужно, тактику лечения. В большинстве случаев показатели будут хорошими, снижено число лимфоцитов, поскольку заболевание вирусное. Второй анализ — на С-реактивный белок, это интегративный маркер степени воспаления. Остальные тесты без сопутствующих заболеваний бесполезны», — говорит доктор Царенко.В частности, не имеет смысла без показаний сдавать анализы на популярные сейчас Д-димер, ферритин. Это воспалительные белки, но, в отличие от С-реактивного, они более инертны, поэтому на амбулаторном этапе дают меньше информации. Кроме того, они не всегда указывают на тромбоз или дефицит железа, поэтому ориентироваться на них самостоятельно и заниматься самолечением крайне опасно.

https://ria.ru/20200902/koroirus-1576644956.html

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

москва

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs//copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731976061_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_a360a45f9c65d2bedbfa2f8d4fe862a3.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биология, здоровье, российская академия наук, москва, кровь

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У трети пациентов с тяжелой формой COVID-19 возникают тромбозы. Сейчас это лечат неплохо, однако стандартные рекомендации подходят не всем. Тут нужна персонифицированная терапия, считают ученые.

Особое свойство коронавируса

Обычно люди не обращают внимание на небольшие царапины и порезы. Все знают, что на ранке быстро появится темная корочка — сгусток крови, или тромб, который предотвратит кровотечение и заражение извне. Так организм самостоятельно справляется с повреждением сосудов.

«Мы привыкли считать тромбы чем-то патологическим. Но, вообще-то, их образование — тромбоз — нормальный процесс, защищающий от потери крови. А вот когда он дает сбой, последствия бывают тяжелейшие. Половина инсультов — это кровотечение в мозг после того, как лопнул сосудик и система не смогла его быстро отремонтировать», — объясняет Фазли Атауллаханов, профессор МГУ, научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН.

Тромбозы становятся проблемой при множестве нарушающих гемостаз (свертываемость крови) заболеваний. В том числе и вирусных. Так, при гриппе подобные осложнения возникают у одного-двух процентов больных, попавших в стационар. Во время эпидемии 2009-го в Нью-Йорке их доля

доходила

почти до шести процентов. Примерно такие цифры ожидали и в случае с коронавирусной инфекцией. Однако масштаб оказался гораздо больше: у порядка трети тяжелых пациентов развиваются тромботические события.

«Вирус заражает клетки эндотелия (слой, выстилающий кровеносные сосуды изнутри. — Прим. ред.), повреждает их, организм отвечает тромбозами. Особенно страдают легкие. Но не только: тромбы встречаются повсеместно. У молодых здоровых людей COVID-19 протекает обычно без осложнений. У пожилых, страдающих разными заболеваниями, реакция на поврежденные сосуды гипертрофирована. Ткани легких закрываются для нормального кровотока, это приводит к тяжелым нарушениям и даже гибели», — говорит ученый.

«Тромбозы при COVID-19 — ситуация серьезная, нарушение гемостаза, несомненно, есть. Весной прошлого года, когда мы столкнулись с инфекцией, отмечали у пациентов большое количество тромбоэмболий (закупорку сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.). Стандартные дозы антикоагулянтов, применяемых для профилактики, не срабатывали, пришлось быстро перестраиваться и назначать высокие дозы препаратов. Мы реально улучшили результаты, но получили небольшое число кровотечений. Встал вопрос контроля лечения тромбозов. Стандартных методов не хватало, потребовались новые подходы, которые бы позволяли подбирать дозы лекарств для каждого такого пациента», — рассказывает доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Царенко, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52 города Москвы.

Гемостаз под контролем

Среди стандартных методов — тромбоэластография, тромбоэластометрия, тесты на активированное частичное тромбопластиновое время и протомбиновое время. Российские ученые предложили еще один: регистрация тромбодинамики.

«В месте повреждения стенки сосуда кровь контактирует с особыми факторами, запускающими свертывание. Мы сделали их генно-инженерным способом, поместили на поверхности кюветы и сымитировали зону повреждения стенки сосуда. Наливаем туда плазму крови пациента и смотрим, как оттуда растет тромб. Измеряем параметры роста, в первую очередь скорость. Если быстрее нормы, высок риск тромбозов. Если медленнее — кровотечений», — поясняет профессор Атауллаханов. Прибор «Регистратор тромбодинамики» разработали десять лет назад ученые с инженерами под его руководством в рамках проектов «Роснано» и «Сколково». Сейчас его применяют во многих клиниках в России и за рубежом.

Когда пандемия достигла России, Атауллаханов предложил сравнить все существующие методы оценки состояния свертывающей системы и, выбрав лучший, использовать его для больных COVID-19.

«У более 70 процентов тяжелых пациентов, попадающих в реанимацию, есть риск тромбозов. Им сразу назначают гепарин и в большинстве случаев дозу подбирают правильно, но примерно у 30 процентов она не срабатывает. Из них у двадцати продолжается гиперкоагуляция, значит, дозу надо повышать, а остальным, наоборот, уменьшать, чтобы предотвратить кровотечения», — говорит исследователь.

Первый этап испытаний проходил в семи московских ковидных госпиталях, включая «Коммунарку». Лучше всего справлялся с задачей подбора дозы метод тромбодинамики. Надо было проводить второй этап испытаний, но денег не хватало. В «Коммунарке» и ГКБ № 52 пошли навстречу и организовали рандомизированное исследование. Случайным образом отобрали пациентов реанимации и условно разбили на две группы. В первой лечили по стандартным протоколам, во второй — тоже, но под контролем гемостаза методом тромбодинамики.

«Мы выделили примерно 350 случаев и проанализировали частоту тромбозов. Там, где терапию корректировали с помощью нашего подхода, их количество уменьшилось вдвое. Статистика по кровотечениям пока недостаточна. Уже сейчас мы можем сделать вывод: для тяжелых пациентов нужно вести терапию гепарином под контролем состояния гемостаза, а не вслепую», — отмечает Фазли Атауллаханов.

Борьба за тяжелых пациентов

«Методика группы Атауллаханова полезная, но не единственная. В сочетании с другими она составляет диагностический комплекс, который помогает подобрать оптимальную схему антикоагулянтной терапии», — комментирует Сергей Царенко.

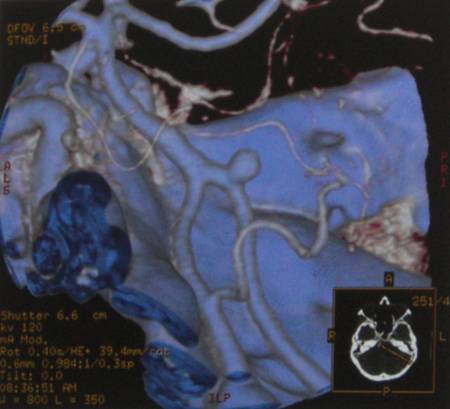

В ГКБ № 52 занимаются очень тяжелыми пациентами с COVID-19, находящимися на ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ее используют, когда не помогает искусственная вентиляция легких. Больному вводят толстые катетеры и прокачивают весь объем крови через отдельный прибор, где идет насыщение кислородом.

«Поскольку прибор из пластика, контакт крови с его поверхностями приводит к еще большим проблемам свертываемости. В этой ситуации нужен очень тщательный контроль. И тогда значимость диагностического комплекса, который оценивает состояние гемостаза, возрастает в разы», — отмечает врач.

В группе риска по тромбозам — попавшие в стационар больные с COVID-19 и сопутствующими хроническими венозными тромбозами нижних конечностей и таза, с мерцательной аритмией и онкологией. Сергей Царенко подчеркивает: пациенты с этими заболеваниями и так принимают антикоагулянты. Когда накладывается коронавирусная инфекция, дозу корректируют.

«Амбулаторным пациентам в 90 процентах случаев назначать антикоагулянты не нужно. Они ходят по квартире, мышцы сокращаются, кровь выдавливается из вен, поступает куда требуется», — продолжает врач. Сдавать кучу анализов, опасаясь тромбозов, но не имея отягчающих заболеваний, тоже не надо.

«Амбулаторному больному нужно два теста. Первый — клинический анализ крови, чтобы скорректировать, если нужно, тактику лечения. В большинстве случаев показатели будут хорошими, снижено число лимфоцитов, поскольку заболевание вирусное. Второй анализ — на С-реактивный белок, это интегративный маркер степени воспаления. Остальные тесты без сопутствующих заболеваний бесполезны», — говорит доктор Царенко.

В частности, не имеет смысла без показаний сдавать анализы на популярные сейчас Д-димер, ферритин. Это воспалительные белки, но, в отличие от С-реактивного, они более инертны, поэтому на амбулаторном этапе дают меньше информации. Кроме того, они не всегда указывают на тромбоз или дефицит железа, поэтому ориентироваться на них самостоятельно и заниматься самолечением крайне опасно.

Грязная кровь: причины, симптомы, лечение сепсиса

Выдавить прыщик и получить сепсис — реальность для людей с ослабленным иммунитетом. Бактериальная инфекция, которая вызывает воспаление сальной железы, может проникнуть в здоровые ткани и кровь. В этом случае рядом с выдавленным прыщом появятся новые гнойники, а он сам побагровеет и увеличится в размерах. Если ничего не делать, очаг воспаления расширится, охватив новые участки.

Лейкоциты всегда на страже

Безусловно, иммунная система не дремлет. Как только нарушается целостность кожи и сосудов, к ране устремляются лейкоциты — нейтрофильные гранулоциты и макрофаги. Это первая, воспалительная фаза в механизме заживления.

Задачей лейкоцитов является уничтожение патогенных микроорганизмов (фагоцитоз постороннего материала, клеток) и очищение раны. Также на этой стадии происходит остановка кровотечения за счет образования фибринозного сгустка из тромбоцитов, эритроцитов и фибриновых нитей.

Пролиферативная фаза предполагает восстановление пораженных тканей. Место раны заполняется грануляционным материалом, построенным фибропластами.

На заключительном этапе формируется рубец. Также идет эпителизация восстановленного участка.

Стафилококки — источник воспаления

С обычными бактериями иммунная система расправляется быстро. Другое дело — гноеродные микроорганизмы, такие как стафилококки, стрептококки, менингококк, гонококк, синегнойная палочка, кишечная палочка. Обладая способностью присоединяться друг к другу, они превращаются в крупные объекты. Как результат, макрофаги не могут с ними справиться. Немаловажно и то, что у гноеродных бактерий высокая скорость деления.

Наличие абсцессов, фурункулов, карбункулов еще не означает стопроцентную вероятность развития сепсиса. Генерализованному воспалению потворствует иммунодефицит, возникший вследствие тяжелых заболеваний, сильной кровопотери, хирургических операций, плохого питания или приема иммуноподавляющих препаратов.

Симптомы заражения крови

Независимо от штамма бактериального возбудителя, клиническая картина при сепсисе одна:

- повышенная температура;

- озноб, избыточное потоотделение;

- пониженное артериальное давление;

- мигренеподобная головная боль;

- аритмия (больше 90 ударов сердца в минуту);

- одышка;

- слабость,

- отсутствие чувства голода;

- тошнота, рвота;

- сыпь;

- большие очаги воспаления в виде покрасневших, отечных участков; из раны может течь гнойный экссудат.

Конгломерация симптомов зависит от места заражения, интенсивности развития бактериальной инфекции.

Лечебные мероприятия при сепсисе

Септический шок — самое тяжелое последствие заражения крови, поскольку является жизнеугрожающим. В таком состоянии у человека нарушается кровоснабжение органов. Чтобы этого не произошло, нужно лечить больного сразу после появления симптомов заражения. В противном случае инфекционные возбудители распространятся по всему организму и гнойный воспалительный процесс затронет костную, мышечную ткани, головной мозг.

Открытые гнойные раны лечат путем удаления экссудата и некротических образований. Пораженные ткани регулярно обрабатывают антисептиками (левомеколь) и антибиотиками (амоксициллином). Если воспаление скрыто и не доступно для хирургического лечения, назначают мощные противобактериальные препараты. Поскольку гноеродные микроорганизмы быстро адаптируются к антибиотикам, необходимо выявлять их чувствительность к применяемым лекарствам.

Помимо того, проводятся мероприятия по укреплению иммунной системы больного. Сюда входит: высококалорийное питание, использование аутовакцин, переливание крови, прием иммуностимуляторов. Своевременная ликвидация патогенных факторов в случае сепсиса помогает больному встать на ноги.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html.

- https://www.aptekaonline.ru/articles/gryaznaya-krov-prichini-simptomi-lechenie-sepsisa.html.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.