Статьи

Опубликовано в журнале:

«Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины», 2015, №1 с. 405-411

М. Ф. Заривчацкий, И. Н. Мугатаров, Е. Д. Каменских, Д. В. Сметанин, Н. С. Теплых

ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава России

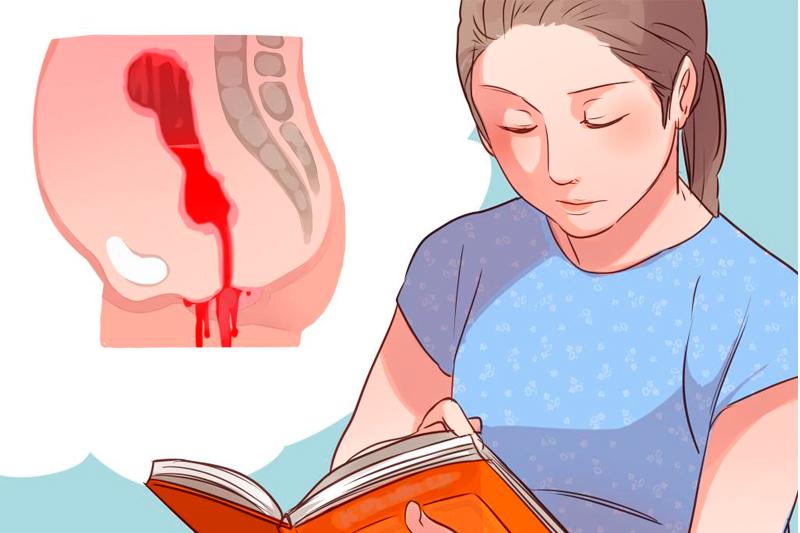

Актуальность. На протяжении последних десятилетий частота встречаемости цирроза печени остается стабильно высокой и составляет 30% от общего числа больных с хроническими диффузными заболеваниями печени, находящихся на лечении в специализированных стационарах. У 50%-85% больных цирроз печени осложняется портальной гипертензией, проявлением которой служит варикозное расширение вен (ВРВ) пищевода и кардиального отдела желудка. Кровотечение из ВРВ возникает у каждого четвертого пациента, достигая 50-70% летальности уже при первом эпизоде.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных циррозом печени с угрозой развития кровотечения из ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка путем внедрения в клиническую практику дифференцированного комплексного подхода к выбору метода хирургического лечения.

Материал и методы исследования. Исследование основано на анализе результатов обследования и лечения 70 пациентов в возрасте от 17 до 68 лет, госпитализированных с диагнозом цирроз печени, осложненный угрозой развития кровотечения из ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка. Среди пациентов было 43 женщины и 27 мужчин. Средний возраст больных составил 51 ± 3,4 года. Среди ведущих этиологических факторов цирроза печени были определены вирусные гепатиты В и С и алкогольное поражение печени. В качестве основных критериев угрозы развития кровотечения из варикозных вен пищевода и кардиального отдела желудка рассматривали: размер варикозных вен, их напряжение, истончение стенки, наличие признаков васкулопатии. У большинства пациентов выявлена третья степень ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка.

На I этапе при формировании групп больных критериями включения в исследование были:

- наличие цирроза печени;

- наличие у больного угрозы развития кровотечения из ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка по данным эзофагогастроскопии;

- согласие пациента на исследование.

Критериями исключения из исследования были:

- печеночная энцефалопатия II-IV стадии;

- гепаторенальный синдром;

- беременность, период лактации.

На II клиническом этапе собрали жалобы, анамнез пациентов, определяли степень тяжести цирроза печени по Child-Pugh, проводили лабораторные и инструментальные методы исследования.

На III этапе в зависимости от вида оперативного вмешательства пациенты были разделены на 4 группы. В первой группе (10 пациентов) наложен портокавальный анастомоз, в частности дистальный спленоренальный анастомоз (ДСРА). Во второй группе (20 пациентов) выполнена операция М. Д. Пациоры или ее сочетание с деваскуляризацией желудка. В третьей группе (20 пациентов) проведено внутрипеченочное портокавальное шунтирование методом туннелирования печени по Ю. М. Ишенину. В четвертой группе (20 пациентов) выполнено эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка.

Заключительный этап исследования включал: диспансерное наблюдение, статистическую обработку, анализ результатов и формирование выводов.

С целью изучения эффективности включения в состав комплексной консервативной терапии препарата Ремаксол сформирована группа из 40 пациентов.

Дополнительным критерием включения в это исследование было повышение уровня трансаминаз и гамма-ГТП в 1,5 раза и более от нормы.

Дополнительными критериями исключения для этих пациентов из исследования считали: отказ пациента от участия в ходе исследовании; нарушение протокола исследования; нефролитиаз, подагра, гиперурикемия; появление у пациентов аллергических реакций на препарат.

Эти пациенты были разделены на 2 группы: основную (20 чел), комплексная консервативная терапия которых включала Ремаксол в дозе 400 мл внутривенно 1 раз в день в течение 8 суток и группу сравнения (20 человек) — комплексная консервативная терапия которых включала «активное плацебо» также 1 раз в день в течение 8 суток.

С целью определения критериев отбора больных для оперативного лечения, а также прогнозирования течения послеоперационного периода осуществлен анализ выживаемости пациентов.

Результаты. Достоверно установлено, что общая продолжительность жизни больных в значительной мере определялась функциональным состоянием печени. Максимальные сроки выживаемости пациентов установлены для класса А, минимальные для класса С.

Среди биохимических критериев, определяющих выживаемость пациентов, достоверно определены два критерия — уровень аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в пределах нормы. Проведен анализ влияния показателей допплерографии на выживаемость пациентов. Установлено, что в I группе пациентов в раннем послеоперационном периоде в 4 случаях выявлены неудовлетворительные результаты в виду развития печеночной энцефалопатии и острой печеночной недостаточности. При этом, уровень исходного объемного кровотока в воротной вене составил 579±23,2 мл/мин. У других 11 пациентов I группы показатель исходного объемного кровотока был на уровне 871± 43,3 мл/мин, при этом осложнений в раннем послеоперационном периоде не было, а в отдаленном периоде были как удовлетворительные, так и неудовлетворительные результаты.

На основании полученных данных составлен алгоритм дифференцированного подхода к выбору метода хирургической профилактики кровотечений, базирующийся на определении степени тяжести цирроза печени, сонографическом исследовании объемного кровотока в воротной вене и показателей цитолиза.

Влияние уровня общего белка, щелочной фосфатазы, гамма-ГТП и креатинина на выживаемость обнаружено не было.

Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка является методом выбора для профилактики кровотечений из ВРВ на фоне цирроза печени.

В послеоперационном периоде наименее выраженные симптомы астенического синдрома выявлены у больных IV группы. Это связано с малой травматичностью и хорошей переносимостью пациентами эндоскопического лигирования.

При сравнительном анализе исходных биохимических показателей и показателей в раннем послеоперационном периоде у пациентов I группы выявлено значимое повышение уровня общего билирубина, трансаминаз, щелочной фосфатазы и ГГТП.

Во II группе данная тенденция затронула показатели аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы, в III группе — только аспартатаминотрансферазы.

В IV группе достоверных изменений биохимических показателей не было.

На основании данных сонографии в I группе пациентов установлен регресс диаметра воротной вены. Однако объемный кровоток в воротной вене достоверно снизился и лишь в 66% зафиксирован гепатопетальный кровоток.

В III группе достоверного уменьшения диаметра воротной вены не произошло, однако объемный кровоток в воротной вене возрос и у всех пациентов установлен гепатопетальный кровоток. Отдаленный период пациентов III группы в 40% сопровождался сужением внутрипеченочных туннелей, что способствовало расширению диаметра воротной вены вновь и снижению объемного кровотока в ней.

Отдаленный период у пациентов I группы сопровождался исчезновением 3 степени ВРВ пищевода, при этом появились пациенты с 1 степенью ВРВ пищевода или их исчезновением.

Отдаленный период после операции М. Д. Пациоры сопровождался медленным темпом регресса ВРВ пищевода, т.к. в 62% наблюдений обнаружена вновь 3 степень варикоза с признаками угрозы кровотечения.

В дальнейшем было проведено экспериментальное исследование на 10 трупах больных циррозом печени, умерших от кровотечения из варикозных вен пищевода. При этом исследована эффективность дополнения операции М. Д. Пациоры деваскуляризацией желудка с обязательным лигированием левой желудочной вены, левой желудочной артерии, коротких вен желудка, правой и левой желудочно-сальниковых вен. В результате эксперимента по данным хромоангиографии воротной вены ВРВ пищевода были спавшиеся, без признаков красителя, что свидетельствовало об эффективном разобщении портоазигального венозного бассейна.

Отдаленный период пациентов с выполненной операций М. Д. Пациоры в сочетании с деваскуляризацией желудка сопровождался появлением группы пациентов с отсутствием варикозных вен и 1 степенью их расширения.

В III группе в отдаленном периоде преобладали пациенты с 1 степенью ВРВ, при этом обнаружено уменьшение частоты встречаемости 3 степени варикозного расширения вен до 19%.

В отдаленном периоде в IV группе также преобладали пациенты с 1 степенью ВРВП, появилась вновь сформированная группа пациентов с отсутствием варикозных вен и снизилась частота встречаемости 3 степени до 10%.

Рецидив кровотечений из ВРВ пищевода в ранние сроки был выявлен только в III группе.

В отдаленном периоде минимальное количество рецидивов кровотечений из вен пищевода было в IV группе.

В ранние сроки максимальная летальность была в III группе в связи с развитием внутрибрюшного кровотечения и рецидивом кровотечения из варикозных вен пищевода.

В отдаленные сроки летальность во II и IV группах была связана только с прогрессирование печеночно-клеточной недостаточности.

В I группе все летальные исходы были связаны с рецидивами кровотечения из ВРВ пищевода, в III группе один случай связан также с рецидивированием кровотечения, два случая — с прогрессированием печеночно-клеточной недостаточности.

Больные циррозом печени, перенесшие различные виды хирургической профилактики кровотечений из ВРВ пищевода и кардиального отдела желудка, нуждаются в диспансерном наблюдении. Более высокие показатели качества жизни установлены у пациентов после эндоскопического лигирования варикозно расширенных вен пищевода

В первый месяц частота развития кровотечений составила — 11%, через 3 месяца — 33%.

Анализ качества жизни пациентов показал, что в группе пациентов, где диспансерное наблюдение, включающее контроль за течением основного заболевания и его осложнениями, проводилось через 1, 3, 6 и 12 мес. после операции, показатели всех шкал были достоверно выше, чем в группе пациентов с двухкратным в течение первого года диспансерным наблюдением.

В предоперационном периоде во всех группах пациентов выявлены значительно сниженные показатели всех шкал по сравнению с показателями в общей популяцией.

В отдаленном периоде в IV группе пациентов по большинству шкал установлены максимальные значения показателей, что свидетельствует о более высоком качестве жизни. Достоверные отличия выявлены по интегральному показателю физического компонента здоровья.

Включение в состав комплексной терапии больных циррозом печени, угрожаемых по кровотечению из ВРВ пищевода, препарата «Ремаксол» способствует улучшению клинической симптоматики, когнитивных функций пациентов, а также биохимических маркеров функционального состояния печени.

При сравнительном мониторинге клинической симптоматики пациентов основной группы и группы сравнения, к 8 суткам терапии выявлено значимое снижение частоты распространения астенического и диспепсического синдромов в обеих группах. Однако при межгрупповом сравнении данных более низкая частота распространения этих синдромов обнаружена у пациентов основной группы.

При исследовании когнитивных функций исходный низкий средний балл зафиксирован в обеих группах.

К 8 суткам терапии в основное группе выявлено достоверное повышение уровня среднего балла на 27%, в группе сравнения — на 14%.

При сравнительном анализе динамики биохимических показателей крови установлено снижение уровня трансаминаз и гамма-ГТП в обеих группах, однако более выраженное и значимое снижение уровня данных показателей выявлено в основной группе пациентов.

Выводы

1. Для хирургической профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе печени целесообразно применять алгоритм дифференцированного подхода, базирующийся на определении степени тяжести цирроза печени по Child-Pugh, показателей синдрома цитолиза и сонографическом исследовании объемного кровотока в воротной вене.

2. Среди способов хирургической профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе печени предпочтительнее выполнение портокавального анастомоза. При наличии противопоказаний к наложению портокавальных анастомозов целесообразно применять операцию М. Д. Пациоры в сочетании с деваскуляризацией желудка или внутрипеченочное портокавальное шунтирование.

3. Эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода при циррозе печени характеризуются малой травматичностью и низким числом рецидивных кровотечений. Его можно использовать как самостоятельный метод лечения варикозно расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка при декомпенсированном циррозе печени или в качестве подготовительного этапа перед портокавальным анастомозом или внутрипеченочным портокавальным шунтированием.

4. Диспансерное наблюдение за больными циррозом печени, перенесшими различные виды хирургической профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка, позволяет контролировать течение основного заболевания и своевременно предпринять мероприятия по профилактике его осложнений.

У 73% больных циррозом печени, осложненным портальной гипертензией, продолжительность жизни после хирургических методов профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода напрямую связана со степенью печеночноклеточной недостаточности.

5. Качество жизни больных циррозом печени после эндоскопических вмешательств, направленных на профилактику кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода, по физическому компоненту здоровья достоверно выше, чем у пациентов после портокавальных анастомозов, операции М. Д. Пациоры или ее сочетания с деваскуляризацией желудка, внутрипеченочного портокавального шунтирования.

6. Включение в состав комплексного периоперационного лечения Ремаксола у больных циррозом печени, угрожаемых по кровотечению из варикозно расширенных вен пищевода, способствует более раннему купированию астенического и диспепсического синдромов, улучшению когнитивных функций и биохимических маркеров функционального состояния печени.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Новые возможности лечения и профилактики кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода у больных циррозом печени

Среди всех причин кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта 27% составляют желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) при терминальных заболеваниях печени, из них 70-80% — из варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВП). При этом смертность от впервые возникшего кровотечения из ВРВП достигает 35% [S. Sherlock, 1990].

Портальная гипертензия наблюдается при любом патологическом процессе, сопровождающемся нарушением кровотока в системе воротной вены, и встречается довольно часто — у 1% населения. В соответствии с анатомическим расположением препятствия для кровотока причины портальной гипертензии могут быть классифицированы как подпеченочные (с вовлечением селезенки, брыжеечной или воротной вены), внутрипеченочные (заболевания печени) и надпеченочные (заболевания, приводящие к блокированию венозного оттока выше печени).

Подпеченочные и надпеченочные причины портальной гипертензии в рутинной клинической практике практически не встречаются или встречаются крайне редко. Внутрипеченочные причины портальной гипертензии (цирроз, алкогольный гепатит, хронический активный гепатит, гепатоцеллюлярная карцинома, гранулематозные заболевания, поликистоз, амилоидоз, инфильтрация печени при гематологических заболеваниях) являются актуальной медицинской проблемой, и лидирует в этой группе цирроз печени с частотой 2-3%.

Необходимо отметить, что в целом в структуре нозологий специализированного (гастроэнтерологического) отделения на примере многопрофильного стационара ГКБ № 50 г. Москвы заболевания печени составляют 35,7%, в подавляющем большинстве случаев (83%) это цирроз печени алкогольной и смешанной этиологии (алкогольной и вирусной). В целом по стационару из 39 026 выбывших в 2012 г. цирроз печени в качестве основного или сопутствующего заболевания был у 880 больных (2,3%). При этом летальность от цирроза печени за 2012 г. (по больнице) составила 1,7%. В группе больных циррозом печени смертность высока и достигает 15%. При этом кровотечение из ВРВП, явившееся причиной смерти этих больных, развивалось в 36,8% случаев. В целом в структуре причин смертности от ЖКК кровотечения из ВРВП составляют 73%.

У больного с заболеванием печени о развитии портальной гипертензии свидетельствуют следующие клинические признаки: спленомегалия, асцит, ВРВП, варикозно расширенные подкожные вены передней брюшной стенки. И, наоборот, при выявлении любого из этих симптомов необходимо исключить портальную гипертензию и цирроз печени. Косвенными подтверждениями диагноза портальной гипертензии служат обнаружение ВРВП при выполнении эзофагогастродуоденоскопии, расширение диаметра портальной вены при ультразвуковом исследовании.

Проведен анализ 2032 протоколов патологоанатомического вскрытия и карт стационарных больных, поступивших в многопрофильный стационар г. Москвы по поводу декомпенсации соматической патологии. На основании анамнестических указаний на кратность и длительность употребления этанола и его суррогатов, данных осмотра, а также благодаря прижизненному физикальному, лабораторному и инструментальному обследованию в 397 случаях (19,5%) клиницистами в диагноз на секцию в рубрику фонового заболевания была вынесена хроническая алкогольная интоксикация (ХАИ). Средний возраст этих больных составил 62,5±7,1 года (схема 1).

После проведенной аутопсии среди 397 пациентов с ХАИ у 286 больных были выявлены признаки алкогольного поражения внутренних органов (висцеропатии), что составило 14,1% от общего числа всех больных и 72,1% — от числа пациентов с ХАИ.

В результате скрининга 286 протоколов аутопсии пациентов с алкогольной висцеропатией было выявлено, что основным заболеванием, ставшим причиной смерти 102 больных (35,7%), был цирроз печени, 57 (19,9%) — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 46 (16,1%) — злокачественные новообразования (ЗН), 32 (11,2%) — острые алкоголь-ассоциированные состояния (острое отравление этанолом и алкогольный абстинентный синдром), 19 (6,6%) — постинфарктный кардиосклероз, 12 (4,2%) — инфаркт миокарда, 10 (3,5%) — последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), 8 (2,8%) — инсульт (рис. 1).

Из 286 пациентов с алкогольной висцеропатией были сформированы 2 когорты больных: 1-я состояла из 127 человек (средний возраст 51,9±7,4 года), имевших симптомы портальной гипертензии, а также ВРВП; 2-я — из 159 пациентов (средний возраст 63,1±18 лет), страдающих ХАИ, но без портальной гипертензии и ВРВП. На момент смерти средний возраст больных ХАИ и алкогольной висцеропатией без портальной гипертензии, ВРВП и кровотечения из них был на 16,9 года больше, чем у пациентов с кровотечением, состоявшимся из ВРВП (p<0,05), а также на 11,2 года больше по сравнению с больными с симптомами портальной гипертензии и наличием ВРВП (p<0,05). Таким образом, ВРВП и кровотечения из них достоверно раньше ухудшают прогноз пациентов с ХАИ и алкогольной висцеропатией.

Кроме того, у 188 умерших больных (65,7%) на секции было диагностировано поражение органов-мишеней артериальной гипертензии (АГ), у 117 (40,9%) — распространенный атеросклероз, у 81 (28,4%) — признаки сахарного диабета (СД) 2-го типа, у 64 (22,4%) — ожирение, у 58 (20,3%) — желчнокаменная болезнь, у 52 (18,2%) — мочекаменная болезнь, а у 51 мужчины (26,3%) — аденома простаты. С учетом сопутствующей патологии суммарная частота встречаемости цирроза печени составила 41,6% (n=119), ХОБЛ — 47,6% (n=136), ЗН — 30,4% (n=87), постинфарктного кардиосклероза — 15,1% (n=43), последствий ОНМК — 9,8% (n=28). Общая структура имеющихся хронических заболеваний у пациентов с ХАИ и алкогольной висцеропатией представлена на рисунке 2.

В структуре осложнений коморбидной патологии в 42,6% случаев (n=122) была тромбоэмболия легочной артерии, в 34,1% (n=98) — отек легких, в 25,8% (n=74) — пневмония, в 68,9% (n=197) — отек головного мозга, в 17,2% (n=49) — пароксизмальный или постоянный тип фибрилляции предсердий, в 17,7% (n=51) — сердечная недостаточность, в 22,4% (n=64) — дыхательная недостаточность, в 8,1% (n=23) — восходящая уроинфекция, в 13,7% (n=39) — макро- и микрососудистые осложнения СД, в 16,1% (n=46) — метастатическое поражение внутренних органов, в 8,8% (n=25) — септические состояния, в 27,9% (n=76) — эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в 23,4% (n=67) — анемии, в 29,3% (n=84) — хроническая почечная недостаточность, в 8,1% (n=23) — длительная иммобилизация, в 44,4% (n=127) — портальная гипертензия, в 33,6% (n=96) — кровотечения из ВРВП (рис. 3).

Пациенты с анамнезом длительного злоупотребления этанолом и его суррогатами, с ХАИ и алкогольной висцеропатией имеют тяжелый коморбидный фон и широкий спектр различных осложнений, наиболее частыми из которых являются отек головного мозга (68,9%), портальная гипертензия (44,4%), отек легких (34,1%), а также кровотечения из ВРВП (33,6%).

Ретроспективное изучение способов гемостаза

у пациентов с кровотечением из ВРВП

Для ретроспективного изучения способов гемостаза у пациентов с кровотечением из ВРВП были проанализированы стационарные карты 96 больных (средний возраст 46,2±5,6 года), перенесших данное осложнение портальной гипертензии, в связи с которым в большинстве случаев, в краткий временной промежуток или отсрочено, наступил летальный исход. Кроме того, проводили оценку дальнейшей тактики ведения пациента с ХАИ, алкогольной висцеропатией, портальной гипертензией, ВРВП и состоявшимся кровотечением, которая включала в себя изучение спектра и длительности приема гемостатических препаратов в период, следующий за геморрагическим осложнением. Дизайн второго этапа работы представлен на схеме 2.

Ретроспективный анализ архивной медицинской документации с целью оценки риска развития кровотечения из ВРВП по шкале Glasgow-Blatchford выявил высокий риск геморрагических событий у 69 пациентов (65,1%), умеренный — у 28 (26,4%), а низкий — всего у 9 (8,5%). Кроме того, в 39 случаях (36,8%) клиницисты знали о перенесенном пациентом в прошлом кровотечении из ВРВП. Таким образом, профилактическая вазоконстрикторная терапия была исходно показана 39 пациентам (36,8%) с алкогольной висцеропатией, портальной гипертензией и анамнезом кровотечения из ВРВП, а после клинико-лабораторного и инструментального обследования — 97 пациентам (91,5%). Однако обращает на себя внимание неоправданно (отсутствие тяжелой коморбидности и потребности в приеме лекарственных средств, влияющих в т.ч. на сердечно-сосудистую систему и углеводный обмен) малая (7,1%) частота планового назначения больным портальной гипертензией вазоконстрикторных препаратов, которые обладают наибольшей доказательной базой в отношении эффективной профилактики кровотечений из ВРВ пищевода и желудка. Среди всех случаев назначения вазоконстрикторных препаратов 7 больным в/в вводили синтетические аналоги соматостатина (октреотид), а 2 пациентам — вазопрессин. Средняя продолжительность лечения вазоконстрикторами составила 2,8±0,3 дня.

Таким образом, в превентивной терапии пациентов с алкогольной висцеропатией, портальной гипертензией и ВРВП имеет место очевидное несоответствие высокой (91,5%) частоты наличия показаний для вазоконстрикторов низкой (7,1%) частоте их назначения.

Данный вид превентивного лечения был назначен лишь 7 (6,6%) из 106 пациентов, при этом режим дозирования, длительность и кратность приема вазоконстрикторов были неадекватными тяжести ВРВП и риску развития геморрагических осложнений. По данным патологоанатомической службы стационара, этот диссонанс привел к развитию кровотечений у 96 (75,6%) из 127 пациентов с ВРВП, что не противоречит литературным данным о частоте геморрагических осложнений, источником которых служат ВРВ пищевода и желудка. Однако сопоставление протоколов аутопсии с картами 106 стационарных больных алкогольной висцеропатией и портальной гипертензией, которым с помощью фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) своевременно диагностировано ВРВП, выявило 84 новых случая (79,2%) кровотечения из них, в т.ч. у 3 больных, с профилактической целью получавших в стационаре вазоконстрикторы. Таким образом, высокий (79,2%) процент диагностики и определения тяжести ВРВП ввиду отсутствия стратификации рисков развития геморрагических событий в широкой врачебной практике недостаточно способствует эффективному предотвращению новых и повторных случаев кровотечений, выявление 12,5% из которых происходит лишь посмертно, на что также влияют малая (7,1%) частота назначения вазоконстрикторов и неадекватность их дозирования.

Среди способов остановки кровотечения из ВРВП в 92 (95,8%) из 96 случаев в качестве первоочередного лечения в составе комплексной терапии использовали баллонную тампонаду зондом-обтуратором Сенгстейкена-Блейкмора. В последующем выполняли дополнительные процедуры: эндоскопические методы гемостаза (склеротерапия, лигирование) 58 больным (60,4%), консервативные — 23 пациентам (23,9%). Только 15 больным (15,6%) алкогольной висцеропатией и портальной гипертензией выполнили «золотой стандарт» лечения острого кровотечения из ВРВП, включающий в себя баллонную тампонаду, эндоскопическую склеротерапию, лигирование ВРВП и в/в введение вазоактивных лекарственных средств (октреотид в дозе 25 мкг/ч в течение 3 дней). Смерть этих 96 пациентов наступила от основной патологии или ее осложнений, в числе которых повторные кровотечения из ВРВП имели место в 16 случаях (16,7%).

В связи с этим актуальным было проведение проспективного сравнительного исследования эффективности и безопасности профилактического применения терлипрессина и октреотида у коморбидных пациентов с ХАИ, алкогольной висцеропатией, портальной гипертензией, ВРВП и высоким риском развития кровотечения из них.

В исследование включены 124 пациента (средний возраст 51,4±7,3 года), среди которых были 86 мужчин и 38 женщин. 1-я группа (62 человека) получала терлипрессин 1 мг 2 р./сут в/в струйно в течение 5 дней, 2-я группа (62 человека) — октреотид 200 мкг в/в в виде инфузии.

В структуре коморбидной патологии у данных (n=124) больных в 18,5% случаев (n=23) имела место ХОБЛ; в 16,1% (n=20) присутствовала АГ; в 14,5% (n=18) — язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки; в 14,5% (n=18) — СД 2-го типа; в 10,4% (n=13) имели место хронические формы ишемической болезни сердца и другие локализации мультифокального атеросклероза; в 8,0% (n=11) — верифицированные ЗН, в 7,2% случаев (n=9) — заболевания мочеполовой системы. Указания на перенесенный инфаркт миокарда имели 5,6% (n=7), а на перенесенный инсульт — 2,4% пациентов (n=3). Кроме того, 27,4% больных (n=34) указывали на наличие вирусных гепатитов B и C, которые в последующем были подтверждены серологически.

На фоне комплексного профилактического лечения пациентов с алкогольной висцеропатией, портальной гипертензией, ВРВП и высоким риском развития геморрагических осложнений терлипрессином и октреотидом в составе разноплановой терапии претерпел изменения ряд клинико-лабораторных и инструментальных параметров. В/в введение вазоконстрикторов привело к умеренному повышению систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления, а также к увеличению частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхательных движений (ЧДД) и температуры тела в обеих группах, однако среди пациентов, принимающих октреотид, данные изменения были более существенными. САД в группе терлипрессина увеличилось на 2,2%, а в группе октреотида — на 5,8% (p<0,05), что свидетельствует об ограничении назначения октреотида коморбидным больным с АГ. Что касается других показателей, то ДАД повысилось на 0,4 и 1,7% соответственно (p>0,05); ЧСС увеличилась на 7,4 и 7,1% соответственно (p>0,05); ЧДД — на 2,9 и 2,3% соответственно (p>0,05); температура тела повысилась на 1,1 и 0,5% соответственно (p>0,05).

Таким образом, исследуемые вазоконстрикторы продемонстрировали высокий профиль безопасности в отношении основных гемодинамических показателей в условиях коморбидности. На фоне превентивной терапии произошли изменения ряда лабораторных показателей, отражающих углеводный обмен и метаболизм железа, системное воспаление, параметры гемостаза, функцию печени и почек. Динамика основных лабораторных показателей в обеих исследуемых группах была сопоставима практически по всем показателям. Исключением стало активированное частичное тромбопластиновое время, длительность которого в группе терлипрессина уменьшилась на 10,5%, в то время как в группе октреотида данный показатель изменился на 8,4% (p<0,05). Таким образом, терлипрессин, опосредованно влияя на реологические свойства крови и сдвигая параметры коагулограммы в сторону гиперкоагуляции, вносит дополнительный вклад в профилактику развития кровотечения из ВРВП и его более быстрое купирование.

Компенсация основной и сопутствующей соматической патологии способствовала уменьшению риска развития кровотечения из ВРВП в обеих группах. Изменения величины риска кровотечения после 5-дневного курса введения вазопрессоров были незначительными. Так, в группе терлипрессина риск развития кровотечения снизился на 5,1% (с 17,7±5,1 до 16,8±4,3, p>0,05), а в группе октреотида — на 2,8% (с 18,1±4,9 до с 17,6±4,4, p>0,05). Однако после 1 мес. комплексной терапии данный показатель в группе терлипрессина снизился на 31,6% (с 17,7±5,1 до 12,1±2,3, p<0,05), а в группе октреотида — на 24,3% (с 18,1±4,9 до с 13,7±3,1, p<0,05) (рис. 4).

Как видно из рисунка 4, вазоконстрикторы, применяемые в/в в течение 5 дней в составе комплексной терапии портальной гипертензии, привели к достоверному улучшению течения ВРВП. По данным ФЭГДС, в группе терлипрессина на 22,6% (p<0,05) уменьшилось число пациентов с истончением эпителия над ВРВП; на 25% (p<0,05) — число больных с цианотичностью венозной стенки; на 29,6% (p<0,05) — количество пациентов с дилатацией венозной стенки; на 57,1% (p<0,005) — количество больных с портальной гипертензией; на 50,0% (p<0,005) — число пациентов с эрозиями на верхушках вариксов; на 41,7% (p<0,005) — число больных с сужением просвета пищевода. В группе октреотида единственным достоверно изменившимся параметром (на 5,4% больше, чем на фоне приема терлипрессина), отражающим состояние ВРВП, являлась дилатация венозной стенки, число пациентов с которой сократилось на 35,0% (p<0,05). Таким образом, вазоконстрикторы в целом и терлипрессин в большей степени положительно влияют на течение ВРВП, оказывая минимум системных эффектов и способствуя уменьшению риска развития кровотечения путем избирательного воздействия на вены пищевода и желудка, что отражается на восстановлении их нормальной морфологии.

Отдельный интерес представляют конечные точки исследования, а именно влияние изучаемых вазоконстрикторов на частоту рецидивов кровотечения и число летальных исходов у пациентов с алкогольной висцеропатией, портальной гипертензией и ВРВП. Так, в группе терлипрессина за 30 дней стационарного лечения кровотечение из ВРВП остро развилось у 16 из 62 пациентов (25,8%) с алкогольной висцеропатией и портальной гипертензией, 14 из которых, несмотря на проводимую интенсивную терапию, после него умерли (22,6%). В группе октреотида в эти же сроки из 62 пациентов с алкогольной висцеропатией и портальной гипертензией случилось 18 острых кровотечений из ВРВП (29,0%), 16 из которых привели к смерти (25,8%).

В отношении фатальных кровотечений из ВРВП терлипрессин также показал свое преимущество перед октреотидом, снизив их число на 3,2%. В группе терлипрессина средняя продолжительность стационарного лечения после завершения 5-дневного курса введения вазоконстрикторов до развития кровотечения / рецидива кровотечения составила 13,1±3,7 койко-дня, а до смерти — 14,8±3,4 койко-дня. Данный показатель в группе октреотида составил 7,1±2,5 и 7,3±2,4 койко-дня соответственно. Таким образом, терлипрессин показал в 1,8 раза (p<0,05) большую пролонгированность вазоконстрикторного эффекта, чем октреотид.

Средняя продолжительность периода между состоявшимся кровотечением из ВРВП и смертью больных в группе терлипрессина была в 2,5 раза (p<0,05) больше, чем в группе октреотида. Таким образом, вазоконстрикторный эффект профилактического применения терлипрессина позволяет уменьшить интенсивность возможных последующих кровотечений из ВРВП, а в случае их возникновения обеспечивает больший временной интервал для оказания больным алкогольной висцеропатией и портальной гипертензией эндоскопической и хирургической медицинской помощи.

За время исследования побочных эффектов, зарегистрированных для октреотида и терлипрессина, зафиксировано не было.

Таким образом, полученные результаты позволяют широко использовать эти вазоконстрикторы для профилактики кровотечения из ВРВП у больных алкогольной висцеропатией и портальной гипертензией и свидетельствуют в пользу более широкого внедрения в практику раннего применения терлипрессина у пациентов с отягощенным коморбидным фоном и тяжелой степенью ВРВП.

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- https://medi.ru/info/3415/.

- https://www.rmj.ru/articles/reanimatologiya/Novye_vozmoghnosti_lecheniya_i_profilaktiki_krovotecheniy_iz_varikozno-rasshirennyh_ven_pischevoda_u_bolynyh_cirrozom_pecheni/.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- А.В. Ланцова, Е.В. Санарова, Н.А. Оборотова и др. Разработка технологии получения инъекционной лекарственной формы на основе отечественной субстанции производной индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. Т. 13. № 3. С. 25-32.