Распад опухоли — это закономерное следствие слишком активного роста ракового узла по периферии или осложнение избыточно высокой реакции распространённого злокачественного процесса на химиотерапию.

Не каждому пациенту доводится столкнуться с тяжелой проблемой распада ракового процесса, но при любой интенсивности клинических проявлений инициируемое распадом злокачественной опухоли состояние непосредственно угрожает жизни и радикально меняет терапевтическую стратегию.

Распад опухоли: что это такое?

Распад — это разрушение злокачественного новообразования, казалось бы, что именно к распаду необходимо стремиться в процессе противоопухолевой терапии. В действительности при химиотерапии происходит уничтожение раковых клеток, только убийство органичное и не массовое, а единичных клеток и небольших клеточных колоний — без гибели большого массива ткани с выбросами в кровь из распадающихся клеток токсичного содержимого.

Под действием химиотерапии клетки рака приходят не к распаду, а к процессу апоптоза — программной смерти. Останки раковых клеток активно утилизируются фагоцитами и уносятся прочь от материнского образования, а на месте погибших возникает нормальная рубцовая ткань, очень часто визуально не определяющаяся.

Регрессия злокачественного новообразования в форме апоптоза происходит медленно, если наблюдать за новообразованием с перерывами в несколько дней, то заметно, как по периферии раковый узел замещается совершенно нормальной тканью и сжимается в размере.

При распаде раковый конгломерат не замещается здоровыми клетками соединительной ткани, мертвые клеточные пласты формируются в очаг некроза, отграничивающийся от остальной раковой опухоли мощным воспалительным валом. Внутри злокачественного новообразования некроз не способен организоваться и заместиться рубцом, он только увеличивается, захватывая новые участки ракового узла, походя разрушая опухолевую сосудистую сеть. Из мертвого очага в кровь поступают продукты клеточного гниения, вызывая интоксикацию.

При некоторых злокачественных болезнях крови или лимфатической ткани на фоне химиотерапии тоже возникает распад, но без формирования зоны некроза, при этом массово погибающие раковые клетки выбрасывают в кровь свое содержимое, которое не успевает утилизироваться фагоцитами, «забивает» почки и заносится в сосуды других органов.

Массированный выброс клеточного субстрата становится причиной тяжелейшей интоксикации, способной привести к смерти.

Причины распада злокачественной опухоли

Инициируют распад ракового образования всего только две причины: сама жизнедеятельность клеток злокачественной опухоли и химиотерапия.

Первая причина спонтанного — самопроизвольного распада характерна для солидных новообразований, то есть рака, сарком, злокачественных опухолей головного мозга и меланомы. Вторая причина распада типична для онкогематологических заболеваний — лейкозов и лимфом, при онкологических процессах встречается чрезвычайно редко.

С течением времени центральная часть злокачественного новообразования любой морфологической принадлежности начинает испытывать трудности с доставкой питательных веществ. Происходит это из-за того, что раковые клетки размножаются быстрее, чем формируется «кормящая» их сосудистая сеть. Голодающие клеточные пласты погибают, что проявляется распадом с образованием зоны некроза, отграниченной от живой опухолевой ткани, с постепенным формированием полости, в которой протекают процессы медленного гниения.

Если некротическая полость находится близко к коже, то может прорваться наружу в виде распадающегося «гнойника» и образованием незаживающей язвы, к примеру, молочной железы. В легком при рентгене внутри ракового узла с распадом будет видна тёмная «дырка» с отдельно расположенным внутри островковым кусочком некротической ткани — секвестром.

Второй вариант распада, типичный для онкогематологических заболеваний, можно констатировать по клиническим симптомам тяжелейшей интоксикации с осложнениями — тумор-лизис-синдрому (СОЛ) и биохимическим анализам крови, где резко повышена концентрация мочевой кислоты, калия и фосфора, но существенно снижен кальций. Конкретная побудительная причина для развития СОЛ — обширное злокачественное поражение с очень высокой чувствительностью к химиотерапии.

При онкологических процессах — раках, саркомах, меланоме реакция на цитостатики преимущественно умеренная и не столь стремительная, поэтому СОЛ принципиально возможен только в исключительных случаях мелкоклеточного, недифференцированного или анаплазированного злокачественного процесса.

Симптомы распада злокачественной опухоли

Клиническим итогом спонтанного распада раковой опухоли становится хроническая интоксикация, нередко сочетающаяся с симптомами генерализованного воспаления вследствие образования гнойного очага. Симптомы разнообразны, но у большинства отмечается прогрессивно нарастающая слабость, повышение температуры от субфебрильной до лихорадки, сердцебиение и даже аритмии, изменение сознания — оглушенность, нарушение аппетита и быстрая потеря веса.

Локальные проявления спонтанного разрушения раковой опухоли определяются её локализацией:

- рак молочной железы, меланома и карцинома кожи, опухоли ротовой полости — гнойная, обильно секретирующая открытая язва с грубыми подрытыми краями, часто источающая гнилостный запах;

- распадающаяся карцинома легкого — при прободении некротической полости в крупный бронх возникает приступообразный кашель с гнойной мокротой, нередко с прожилками крови, иногда случается обильное легочное кровотечение;

- разрушение новообразования органов желудочно-кишечного тракта — развитие локального перитонита при прободении ракового конгломерата в брюшную полость, кровотечение с чёрным стулом и рвотой кофейной гущей;

- распадающаяся карцинома матки — интенсивные боли внизу живота, нарушение мочеиспускания и дефекации при образование гнойных свищей.

Синдром опухолевого лизиса при лейкозах и лимфомах потенциально смертельное состояние, приводящее:

- в первую, очередь к осаждению кристаллов мочевой кислоты в почечных канальцах с выключением функции и острой почечной недостаточностью;

- дополнительно повреждает почки быстрое закисление крови — лактатацидоз;

- снижение уровня кальция и повышение фосфатов инициирует судорожный синдром, дополняемый неврологическими проявлениями вследствие выброса цитокинов;

- повышения калия негативно отражается на сердечной деятельности;

- выброс биологически-активных веществ из клеток приводит к повышению проницаемости мелких кровеносных сосудов, что снижает уровень белков и натрия крови, уменьшает объем циркулирующей плазмы, клинические проявляется падением давления и усугублением поражения почек;

- обширные и глубокие нарушения метаболизма во всех системах органов с исходом в полиорганную недостаточность.

Лечение распада опухоли

Для эффективного лечения распадающегося опухолевого конгломерата необходимо восстановление внутриопухолевого питания посредством быстрого формирования новой сосудистой сети, что совершенно невозможно. Поэтому при спонтанном распаде прибегают к симптоматической терапии, в том числе паллиативным хирургическим — «санитарным» вмешательствам.

Формально при распадающейся опухоли невозможна радикальная операция, зачастую заболевание считается неоперабельным, но химиотерапия и облучение исключаются из программы, потому что способны усугубить некроз. Отчаянное положение пациента и вероятность массированного кровотечения из изъеденного раком крупного сосуда оправдывает выполнение паллиативной операции, основная цель которой — удаление очага хронического воспаления и интоксикации.

Синдром лизиса опухоли лечится многочасовыми капельными вливаниями при усиленном диурезе — выведении мочи, связыванием мочевой кислоты специальными лекарствами. Одновременно поддерживается работа сердечно-сосудистой системы, купируется интоксикация и воспаление. При развитии острой почечной недостаточности проводится гемодиализ.

Синдром лизиса опухоли сложно лечить, но можно предотвратить или хотя бы уменьшить его проявления. Профилактика начинается за несколько дней до курса химиотерапии и продолжается не менее трёх суток после завершения цикла. Кроме специальных препаратов, выводящих мочевую кислоту, назначаются продолжительные капельницы, вводятся недостающие микроэлементы, а избыточные выводятся или связываются другими лекарствами.

Профилактика лизиса опухоли стала стандартом лечения онкогематологических больных, чего нельзя сказать об онкологических пациентах с распадающимися злокачественными процессами, которым очень сложно найти хирурга, готового выполнить паллиативную операцию. Во вмешательстве по санитарным показаниям отказывают из-за сложности выхаживания тяжелого больного после обширного хирургического вмешательства. В нашей клинике никому не отказывают в помощи.

Список литературы

- Cairo M.S., Bishop M. /Tumour lysis syndrome: New therapeutic strategies and classification// Brit. J Haematol// 2004; 127.

- Howard S.C., Jones D.P., Pui C-H. /The Tumor Lysis Syndrome// N Engl J Med.; 2011;364(19).

- Jeha S. /Tumor lysis syndrome// Semin Hematol 2001; 38

- Sarno J./ Prevention and Management of Tumor Lysis Syndrome in Adults With Malignancy// J Pract Oncol.; 2013; 4(2).

- Wossmann W., Schrappe M., Meyer U. et al./ Incidence of tumor lysis syndrome in children with advanced stage Burkitt’s lymphoma/leukemia before and after duction of prophylactic use of urate oxidase//Ann Hematol, 2003.

Синдром распада опухоли

Синдром распада опухоли — симптомокомплекс, обусловленный быстрым разрушением большого количества клеток злокачественной неоплазии. Обычно возникает при лечении болезней системы крови, реже — при терапии других онкологических заболеваний. Сопровождается метаболическими расстройствами, которые становятся причиной развития аритмии, брадикардии, судорог, расстройств сознания, острой почечной недостаточности, поноса или запора, тошноты, рвоты, кишечной непроходимости и других нарушений деятельности различных органов и систем. Диагностируется на основании симптомов и данных лабораторных анализов. Лечение — инфузионная терапия, симптоматическая терапия, гемодиализ.

Общие сведения

Синдром распада опухоли — ургентное состояние, возникающее в процессе консервативного лечения онкологических заболеваний. Чаще всего диагностируется при острых лимфобластных лейкозах и лимфомах, реже — при хронических лейкозах и солидных новообразованиях различной локализации. Синдром распада опухоли обычно выявляется на фоне приема химиопрепаратов или после завершения химиотерапии, реже наблюдается при проведении лучевой терапии, в отдельных случаях развивается спонтанно. Сопровождается возникновением острой почечной недостаточности, обусловленной гиперурикемией. Представляет угрозу для жизни больного, требует неотложной коррекции. Лечение осуществляют специалисты в сфере онкологии, урологии и реаниматологии.

Синдром распада опухоли

Причины

Обычно синдром распада опухоли развивается в процессе лечения злокачественных новообразований, что обусловлено интенсивным разрушением клеток опухоли под действием химиопрепаратов либо лучевой терапии. Лейкозы и лимфомы, особенно — лимфома Беркитта имеют изначальную склонность к такому распаду, усугубляющуюся после начала лечения. Риск развития синдрома распада опухоли увеличивается при новообразованиях больших размеров. Из-за относительно медленного роста сосудов, не успевающих за быстрой пролиферацией опухолевых клеток, в крупных опухолях часто образуются участки с недостаточным кровоснабжением. Эти участки могут некротизироваться как спонтанно, так и при проведении терапии, травматизации неоплазии или ухудшении кровообращения, обусловленном различными факторами (изменением состояния больного, сдавлением крупного питающего сосуда и т. д.).

При синдроме распада опухоли в течение короткого периода времени разрушается большое количество злокачественных клеток, содержащих фосфаты и пуриновые нуклеотиды. Нуклеотиды метаболизируются в печени с образованием мочевой кислоты. В крови резко возрастает уровень мочевой кислоты, фосфора, калия и некоторых других веществ. Наряду с перечисленными расстройствами при синдроме распада опухоли развивается лактацидоз, обусловленный нарушением функций печени вследствие поражения отдаленными метастазами и/или токсического воздействия продуктов распада неоплазии на клетки органа.

Возникают характерные для синдрома распада опухоли расстройства кислотно-щелочного и водно-солевого обмена, оказывающие негативное влияние на деятельность всех органов и систем. Все это происходит на фоне истощения, метастатического поражения лимфоузлов и отдаленных органов, лейкоцитоза, анемии, расстройств иммунитета и предшествующего накопления токсичных метаболитов в крови, что еще больше ухудшает ситуацию и может стать причиной резкой декомпенсации состояния пациента с синдромом распада опухоли.

Из-за закисления крови снижается pH мочи. Кристаллы мочевой кислоты осаждаются в мозговом веществе, собирательных трубочках и почечных канальцах, препятствуя фильтрации и выведению мочи. Отмечается снижение почечного клиренса и уменьшение скорости фильтрации почек. Дополнительным фактором, усугубляющим нарушения функции почек при синдроме распада опухоли, является гиперфосфатемия, сочетающаяся с гипокальциемией. Из-за снижения уровня кальция в крови повышается уровень паратиреоидного гормона, стимулирующего выведение фосфатов из организма.

В результате действия этого гормона в ткани почек пациентов с синдромом распада опухоли откладываются соли кальция, также препятствующие фильтрации и выведению мочи. Возникают азотемия, олиго- или анурия, сопровождающиеся накоплением токсичных продуктов обмена в организме. Развивается острая почечная недостаточность, представляющая угрозу для жизни больного синдромом распада опухоли. Гипокальциемия и гиперкалиемия становятся причиной нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы. Расстройства обмена влекут за собой нарушения функций центральной нервной системы и системы пищеварения.

Выделение распадающимися клетками ферментов, образование очагов некроза и снижение иммунитета способствуют развитию воспаления, присоединению инфекции и последующему нагноению в зоне распада новообразования и прилегающих тканей. Инфекционные осложнения еще больше ухудшают состояние больного с синдромом распада опухоли, затрудняют процесс лечения и могут становиться причиной развития сепсиса. Еще одним опасным осложнением данного состояния является расплавление крупного сосуда, сопровождающееся обильным кровотечением.

Симптомы синдрома распада опухоли

Развитие синдрома распада опухоли сопровождается ухудшением состояния больного. Возникают прогрессирующая слабость и гипертермия. Отмечаются диспепсические расстройства: боли в животе, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, запоры или диарея. При поражении ЦНС наблюдаются судороги, парестезии и нарушения сознания. Поражение сердечно-сосудистой системы при синдроме распада опухоли проявляется брадикардией, аритмией и артериальной гипотонией. О развитии почечной недостаточности свидетельствуют олигоурия или анурия. У пациентов с синдромом распада опухоли нередко возникает желтушность кожных покровов вследствие нарушения функций печени.

Наряду с общей симптоматикой наблюдаются проявления, обусловленные локализацией новообразования. При распаде рака молочной железы образуются крупные язвы. Синдром распада опухоли желудка и кишечника может осложняться расплавлением сосуда с последующим кровотечением или перфорацией стенки органа и развитием перитонита. При распаде рака легкого возможны кровотечения, возникновение пневмоторакса и отхождение обильной гнилостной мокроты.

Диагностика

Диагноз выставляют на основании клинических проявлений, данных лабораторных анализов и инструментальных исследований. Первым настораживающим признаком обычно становится уменьшение количества выделяемой мочи. Для выявления синдрома распада опухоли определяют уровень креатинина, мочевой кислоты, фосфатов и кальция в сыворотке крови. Оценивают состояние печени с учетом результатов печеночных проб. При необходимости назначают ЭКГ, КТ и УЗИ почек.

Лечение синдрома распада опухоли

Незначительные обменные нарушения корректируют в амбулаторных условиях. При появлении признаков развернутого синдрома распада опухоли пациентов госпитализируют в отделение онкологии или реанимации (в зависимости от тяжести состояния и выраженности нарушений). При тошноте и рвоте назначают противорвотные средства. При запорах применяют слабительные и клизмы. При аритмии используют антиаритмические препараты. Для коррекции водно-солевых и кислотно-щелочных нарушений больным с синдромом распада опухоли проводят инфузионную терапию. Осуществляют контроль диуреза и коррекцию питьевого режима. В тяжелых случаях пациентов направляют на гемодиализ. При необходимости назначают анальгетики и противовоспалительные средства.

Прогноз и профилактика

При своевременном начале лечения прогноз при синдроме распада опухоли обычно благоприятный. После коррекции метаболических нарушений наблюдается восстановление функции почек. При отсутствии либо позднем начале терапии синдрома распада опухоли возможен летальный исход вследствие острой почечной недостаточности, остановки сердца или осложнений, обусловленных распадом новообразования (внутреннего кровотечения, перитонита вследствие перфорации стенки полого органа либо тяжелых инфекционных осложнений).

Меры по предотвращению развития синдрома распада опухоли включают в себя обильное питье за 1-2 дня до начала приема химиопрепаратов, а также регулярный контроль уровня креатинина, мочевой кислоты, фосфатов и кальция в сыворотке крови. В первую неделю лечения анализы осуществляют ежедневно. При появлении клинических или лабораторных признаков синдрома распада опухоли лабораторные тесты проводят несколько раз в день.

Неотложная хирургическая помощь больным раком толстой и прямой кишки, осложненным кровотечением

Кровотечение является одним из частых осложнений рака толстой и прямой кишки [1-4, 11] и встречается у 2-26,8% больных с опухолью этой локализации. Большинство авторов [1-4, 11, 17] «золотым стандартом» диагностики и лечения этого осложнения считают эндоскопические процедуры. Вместе с тем в последнее время появились исследования, посвященные использованию новейших рентгеноэндоваскулярных методов при толстокишечных кровотечениях опухолевого генеза [9, 13-16, 19, 20]. Так, согласно экспертному мнению American Society of Colon and Rectal Surgeons [8], неотложная помощь пациентам с кровотечением должна включать не только реанимационные мероприятия, но и проведение эмболизации сосудов.

Несмотря на возрастающий интерес к рентгеноэндоваскулярным технологиям, вопросы эффективности и безопасности их использования не теряют своей актуальности. Кроме того, в доступных нам источниках литературы отсутствует сравнительный анализ различных методов остановки толстокишечного кровотечения (эмболизации, коагуляции, резекции толстой кишки).

Нами обследованы 77 больных раком толстой и прямой кишки II-IV стадии (T2-4Nх-1M0-1), осложненным кровотечением, поступивших в экстренном порядке в Боткинскую больницу Москвы за период с 2011 по 2016 г. С учетом метода остановки кровотечения все наблюдения были разделены на три группы: 1-ю группу составили 11 (14,3%) обследованных, у которых консервативная терапия оказалась эффективной, во 2-ю группу вошли 49 (63,6%) пациентов после успешно выполненной эндоскопической коагуляции, в 3-ю группу включены 17 (22,1%) наблюдаемых, перенесших экстренную операцию. Среди поступивших было больше мужчин, чем женщин — 42 (54,5%) и 35 (45,5%). Возраст пациентов варьировал от 32 до 86 лет, составляя в среднем 69,3±11,6 года. В 76% наблюдений имели место характерные жалобы: общая слабость, головокружение, тахикардия, отсутствие аппетита, сухость во рту, кровь в стуле.

У большинства больных (63 из 77) кровотечение было скрытым, индекс Альговера не превышал 0,8 (кровопотеря менее 700 мл). Клинические признаки заболевания, в том числе бледность кожных покровов, учащенный пульс, асимметрия живота, пальпируемая опухоль кишечника, кровь на перчатке при пальцевом исследовании, были выявлены у 68 (88,3%) пациентов. В коллаптоидном состоянии госпитализированы 2 (2,6%) больных.

При поступлении всем проведено комплексное обследование, включающее ультразвуковое исследование (УЗИ) и лабораторные методы, фиброколоноскопию (ФКС). Компьютерная томография (КТ) выполнена в 48 (62,3%) из 77 наблюдений, ангиография — в 2 (2,6%).

Консервативная терапия сразу после поступления начата во всех 77 наблюдениях. Целями ее назначения были гемостаз, восполнение объема циркулирующей крови, восстановление микроциркуляции, улучшение свертываемости крови, борьба с анемией.

Эндоскопический гемостаз (электро-, аргоноплазменная коагуляция или клипирование) выполнен нами у 61 поступившего с продолжающимся на момент осмотра (56) и свершившимся (5) кровотечением. Попытка эмболизации кровоточащего сосуда предпринята у 2 (2,6%) из 77 пациентов. Показанием к ее выполнению была невозможность установить источник кровотечения по данным ФКС из-за плохой подготовки больного. В качестве материала для эмболизации использовали металлические спирали. У обоих были эмболизированы сигмовидные артерии, однако кровотечение не остановилось (оба оперированы).

Экстренные оперативные вмешательства по поводу толстокишечного кровотечения выполнены у 17 (22,1%) из 77 поступивших. Показаниями к операции были невозможность установить источник кровотечения по данным ФКС из-за тяжести состояния (3), неэффективность эндоскопического гемостаза (9), перфорация во время электрокоагуляции (3), неудачная попытка эмболизации сосудов (2). При локализации опухоли в правой половине толстой кишки операцией выбора была операция Лахея или правосторонняя гемиколонэктомия с формированием илеотрансверзоанастомоза — у 3 (17,6%) из 17 больных. При расположении кровоточащей опухоли в левой половине выполняли резекционные операции с формированием стомы — у 12 (70,6%) больных. Перевязка внутренних подвздошных артерий выполнена у 2 (2,6%) больных раком прямой кишки, находившихся в состоянии геморрагического шока. В последующем плановая радикальная операция проведена одному пациенту, симптоматическое лечение рекомендовано другому.

Через 7-10 дней после остановки кровотечения (консервативно — 11, эндоскопически — 28, путем перевязки внутренних подвздошных артерий — 1) и повышения уровня гемоглобина до 100 г/л проведены плановые радикальные операции у 40 больных. Дальнейшему анализу подвергнуты истории болезни 20 (из 40) пациентов. Резекция левых отделов кишки выполнена у 16 из 20, правосторонняя гемиколэктомия — у 4 больных. У всех (20) дополнительно осуществляли расширенную лимфодиссекцию в объеме D2 с удалением в максимальном объеме клетчатки в области вмешательства.

Нами были проанализированы данные 3-летнего динамического наблюдения 37 больных раком толстой и прямой кишки, осложненным кровотечением; 17 больных были оперированы в экстренном (3-я группа), 20 — в плановом (1-я и 2-я группы) порядке. В течение 1 года после вмешательства под наблюдением находились 37 больных, 2 лет — 35 больных, 3 лет — 33. Через 3 года у всех (после экстренных операций — 15, после плановых — 18) были оценены результаты комбинированного лечения. Выживаемость в течение 3 лет определена способом Каплана-Мейера. Все статистические исследования были выполнены с помощью программы SPSS 16.0 (SPSS Inc., Чикаго, III). За критический уровень значимости принимали р<0,05.

Анализ данных лабораторного обследования поступивших разных групп показал, что практически у всех (78%) имела место выраженная анемия, проявляющаяся достоверным (р<0,05) снижением уровня эритроцитов до (2,2±0,6)·1012/л и гемоглобина до 85,0±2,5 г/л.

При УЗИ опухоль кишечника (с определением локализации) обнаружена у 48 (62,3%) из 77 больных, отдаленные метастазы в печени и/или измененные лимфатические узлы — у 35 (45,4%), признаки прорастания опухоли в соседние органы — у 7 (9,1%) больных.

По результатам КТ у всех 48 (100%) обследованных установлена локализация опухоли, у 70,8% определялся инфильтративный (эндофитный) тип роста новообразования. Общая протяженность опухолевого поражения в среднем составила 74,2±8,3 мм, толщина стенки кишки на уровне опухоли — 23,2±4,8 мм. Увеличенные с измененной структурой лимфатические узлы обнаружены у 72,9% больных, солитарные метастазы в печень — у 20,8%.

У 72 (93,5%) из 77 больных эндоскопическая диагностика позволила установить локализацию новообразования (табл. 1).

Таблица 1. Локализация новообразования при кровотечении из толстой и прямой кишки

ФКС не удалась у 5 (6,5%) из 77 пациентов из-за наличия крови или кала в просвете толстой кишки вследствие плохой подготовки пациента.

Эндоскопическими маркерами кровоточащей опухоли толстой кишки считали фиксированный сгусток, свежую кровь в отграниченном сегменте кишки, изъязвление в области опухоли. Продолжающееся кровотечение обнаружено у 56 (77,78%) из 72, состоявшееся — у 16 (22,22%) больных, у 11 (из 16) — источник кровотечения был покрыт сгустком крови, у 11 (из 16) больных во всех наблюдениях он удален. Чувствительность ФКС при кровотечении составила 83,3% (у 10 из 12 оперированных), при наличии активного кровотечения она повышалась до 100%.

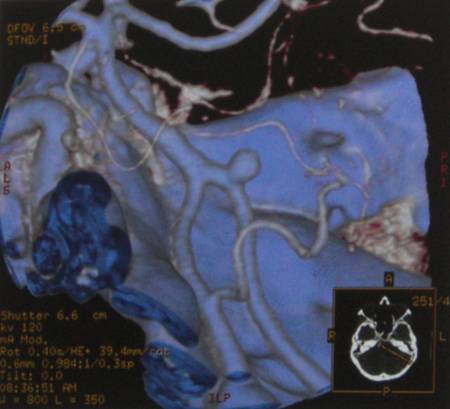

Установить источник кровотечения у 2 пациентов позволила ангиография. Специфический признак — выход контрастного вещества из кровеносных сосудов (экстравазаты) в просвет кишки — выявлен у обоих больных с активным кровотечением. Косвенными признаками кровотечения из опухоли толстой кишки были аневризмоподобное расширение сосудов, окклюзия артерий, избыточность или неравномерность капиллярного контрастирования. По данным ангиографии, источник кровотечения у всех располагался в левых отделах толстой кишки. Исследование прошло без осложнений.

После комплексного лечения у всех 77 поступивших кровотечение было остановлено. Медикаментозный гемостаз оказался достаточным лишь у 11 (14,3%) больных с состоявшимся кровотечением (1-я группа). Эндоскопические технологии были успешными у 49 (80,3%) из 61 больного 2-й группы при активном и свершившемся кровотечении. Длительность манипуляций варьировала от 17 до 45 мин, составляя в среднем 27,2±8,9 мин. У 3 (4,9%) пациентов возникла перфорация (проведена успешная операция).

В ходе нашего исследования остановить кровотечение посредством эмболизации не удалось ни в одном из наблюдений, что мы связываем с наличием дополнительных источников кровоснабжения опухоли и большого количества коллатералей (в обоих наблюдениях выполнены резекционные операции).

Экстренные операции проведены у 17 больных с кровотечением из опухоли толстой и прямой кишки на 1-3-и сутки после поступления в стационар. Продолжительность операций варьировала от 90 до 495 мин, составляя в среднем 224,3±56,1 мин, объем кровопотери колебался в интервале от 310 до 750 мл (531,25±136,7 мл). Осложнения в раннем послеоперационном периоде (1-7-е сутки) возникли у 5 (29,4%) из 17 больных: сосудистые — у 2 (11,76%), инфекционно-воспалительные — у 2 (11,76%), полиорганная недостаточность — у 1 (5,88%). Всем 5 больным при возникших осложнениях проводили коррекцию в условиях ОРИТ, эффект отмечен у 2 из них.

Летальность после экстренных резекционных операций по поводу толстокишечного кровотечения составила 17,6% (умерли 3 из 17 больных). Непосредственной причиной смерти стали сосудистые осложнения (1), раковая интоксикация (1), полиорганная недостаточность (1). Чаще умирали пожилые пациенты с заболеванием IV стадии, тяжелыми сопутствующими заболеваниями и низким уровнем гемоглобина (р<0,05).

Диагноз аденокарциномы подтвержден на основании данных морфологического исследования у 40 радикально оперированных, у всех в брыжейке обнаружены лимфатические узлы в количестве 0-7.

Сравнительный анализ основных немедикаментозных методов остановки кровотечения (2-я и 3-я группы) при раке толстой и прямой кишки показал, что экстренное оперативное вмешательство (3-я группа) характеризуется наибольшей травматичностью, так как в отличие от эндоскопии (2-я группа) ассоциируется с более частыми осложнениями (29,4 и 7,5%) и высокой летальностью (17,6% и 0) при р<0,05. Также мы сравнили экстренные (n=17) и плановые (n=20) операции, выполненные по поводу осложненного рака толстой и прямой кишки (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная характеристика экстренных и плановых резекционных операций при раке толстой и прямой кишки

Плановые операции были менее продолжительными, чем экстренные, — 195,3±46,5 и 224,3±56,1 мин соответственно, характеризовались меньшей интраоперационной кровопотерей (415±89 мл против 531,25±136,7 мл), меньшей частотой послеоперационных осложнений (15% против 29,4%), летальных исходов (5% против 17,6%), большей радикальностью (0-7 лимфатических узлов против 12-17 лимфатических узлов) и коротким послеоперационным периодом (6,2±2,3 дня против 9,6±1,9 дня) при р<0,05.

Среди осложнений после плановых резекционных операций отмечены (в 3 из 20 наблюдений) нагноение послеоперационной раны (1), анастомозит (1), несостоятельность толстокишечного анастомоза (1). Осложнения устранены консервативно у 2 из 3 больных, повторное хирургическое вмешательство (выведение колостомы) потребовалось в 1 наблюдении. От пневмонии умер 1 (5%) больной 79 лет. При гистологическом исследовании у всех подтвержден диагноз аденокарциномы.

Анализ данных динамического наблюдения показал, что кумулятивная доля выживших (рис. 1) после плановых операций была выше, чем после экстренных: в конце 1-го года — 0,90 и 0,82, 2-го года — 0,85 и 0,71, 3-го года — 0,79 и 0,64 соответственно (р<0,05).

Рис. 1. Кумулятивная доля выживших больных раком толстой и прямой кишки, осложнившимся кровотечением, в течение 3 лет после экстренных и плановых операций.

Проведенный нами анализ результатов обследования 77 больных раком толстой и прямой кишки II-IV стадии (T2-4Nх-1M0-1), осложненным кровотечением, подтвердил высокую информативность лабораторных данных, УЗИ, КТ и эндоскопического метода диагностики, что соответствует материалам отечественных и зарубежных авторов [1-4, 6, 7, 10, 11, 17]. Чувствительность ФКС при кровотечении составила 83,3%, при наличии активного кровотечения она повышалась до 100%, что согласуется с данными других авторов (77,8-100%) [3, 4, 10, 17].

Наш небольшой опыт использования ангиографии (2 больных) позволил подтвердить ее высокую информативность. Визуализация экстравазатов в качестве ангиографического признака кровотечения толстой кишки описана и другими клиницистами [9, 15, 19]. Практически полное отсутствие осложнений и 100% информативность ангиографии при толстокишечных кровотечениях подтверждены рядом исследователей [18, 19].

Проведенный нами сравнительный анализ различных методов гемостаза продемонстрировал относительно невысокую эффективность медикаментозной терапии — 14,3%, что сопоставимо с данными литературы (13-28,3%) [1-4, 17]. В то же время эндоскопические технологии были успешными у 80,3% больных, что согласуется с мнением ряда клиницистов (65,7-87,4%) [1-4, 11, 17]. Риск рецидива после эндоскопического гемостаза, по данным S. Nakamura и соавт. [17], имеется в 26% наблюдений. С учетом вероятности повторного кровотечения через 7-28 дней 16 больным после эффективной эндоскопии нами выполнены резекционные вмешательства в плановом порядке.

В литературе последних лет появились работы [14, 16, 18, 20], в которых отмечена высокая эффективность (83,6-100%) эмболизации сосудов при толстокишечном кровотечении. К сожалению, в ходе нашего исследования остановить кровотечение посредством эмболизации не удалось из-за большого количества коллатералей. Y. Chen и соавт. [9] к предикторам неэффективности эмболизации, помимо присутствия двух и более питающих артерий, отнесли коагулопатию и длину артерии более 5 см. Тем не менее мы считаем целесообразным продолжать исследования в области рентгеноэндоваскулярных технологий, так как они весьма перспективны.

Экстренное хирургическое вмешательство, на наш взгляд, всегда является операцией отчаяния и должно выполняться лишь в исключительных случаях: при невозможности установить источник кровотечения по данным ФКС, а также при неэффективности эндоскопического гемостаза. Осложнения в раннем послеоперационном периоде (1-7-е сутки) возникли у 29,4% наблюдавшихся нами больных, по другим источникам — у 20,7-31,5% [1-4, 7]. Летальность после экстренных резекционных операций по поводу толстокишечного кровотечения составила 17,6% (умерли 3 из 17 больных), что также соответствовало данным литературы (6,9-19,1%) [1-4, 11]. Чаще умирали пожилые пациенты с заболеванием IV стадии, тяжелыми сопутствующими заболеваниями и низким уровнем гемоглобина (р<0,05), что совпало с мнением других клиницистов [1-4, 6, 11, 12].

Ближайшие и отдаленные результаты свидетельствуют о преимуществах пациентов, которым радикальные операции проведены в плановом порядке (20), перед экстренно оперированными (17), это связано с адекватной подготовкой и достаточной антианемической терапией. Благодаря двухэтапному лечению появилась возможность сначала миниинвазивными методами остановить кровотечение, компенсировать анемию, а затем в плановом порядке осуществить радикальную операцию с лимфодиссекцией, адъювантную химиотерапию (ХТ)/лучевую терапию (ЛТ). Подобный подход позволил спасти жизнь пациентам с кровотечением из толстой и прямой кишки, снизить частоту послеоперационных осложнений, значительно сократить сроки пребывания в стационаре и начинать ХТ/ЛТ в предельно короткие сроки. Лучшие результаты плановых операций по сравнению с экстренными зафиксированы и другими авторами [1-6].

Полученные результаты позволили нам разработать рекомендации по маршрутизации больных (рис. 2). При наличии у пациента характерных для кровотечения жалоб, а также признаков опухоли бригаде скорой помощи целесообразно направить больного в многопрофильный скоропомощной стационар, где ему будет оказана специализированная, в том числе, и онкологическая помощь. При отсутствии такой возможности больных следует госпитализировать в городскую больницу.

Рис. 2. Схема маршрутизации больных раком толстой и прямой кишки, осложненным кровотечением.

Врачу приемного отделения необходимо обращать внимание на признаки кровотечения. Подозрение на кровоточащую опухоль кишки требует экстренного комплексного обследования, включающего клинический анализ крови, УЗИ, КТ, ФКС, биопсию и гистологическое исследование.

Если по данным эндоскопического исследования кровотечение уже остановилось, то пациенту проводят гемостатическую терапию, а через 7-10 дней выполняют плановую радикальную операцию с последующей Х.Т. При наличии риска рецидива или продолжающемся кровотечении во время ФКС проводят эндоскопический гемостаз любым из имеющихся способов, при успехе которого продолжают консервативную терапию.

Если эндоскопические технологии оказались неэффективными либо на основании данных ФКС источник кровотечения не обнаружен, выполняют хирургическое вмешательство. После остановки кровотечения на втором этапе мультидисциплинарный консилиум определяет дальнейшую тактику лечения, затем при возможности проводят радикальное оперативное вмешательство. Все этапы лечения целесообразно проводить в многопрофильном стационаре.

Таким образом, при выборе метода остановки кровотечения у больных раком толстой кишки предпочтение следует отдавать наиболее щадящему — эндоскопическому гемостазу. Рентгеноэндоваскулярное лечение является перспективным, однако требует дальнейших исследований. Основными преимуществами эндоскопического гемостаза перед традиционным хирургическим вмешательством считаем минимальную инвазивность, меньшую частоту осложнений, низкую летальность и быструю реабилитацию.

Успешный гемостаз является «мостом» к хирургическому в