Коагулограмма — так называется сочетание нескольких анализов, показывающих состояние свёртывающей системы крови. Как правильно расшифровать показатели гемостаза?

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их, воспользовавшись приложением Доктис.

Многие из нас не раз слышали от врача — у вас слишком густая кровь. Или наоборот: надо же, ваша кровь совсем не сворачивается. Что делать, чтобы узнать показатели собственного гемостаза, расшифровать их и оценить возможности свёртывающей системы крови? Сдайте коагулограмму, скажет участковый терапевт. И будет прав, и не прав.

1. Какую информацию даёт показатель АЧТВ?

Активированное частичное тромбопластиновое время — один из самых часто назначаемых анализов крови на гемостаз. Считается, что этот анализ должен оценить эффективность внутреннего пути свертывания. С помощью различных реагентов и сложных реакций в пробирке стимулируют процесс свёртывания крови. Благодаря этому выявляется возможный дефицит факторов свёртывания, участвующих во внутреннем пути, а также наличие вероятных ингибиторов. В норме АЧТВ составляет 24−35 секунд. Укорочение более чем на 5 секунд свидетельствует о гиперкоагуляции. Ускорение более чем на 5 секунд — о гипокоагуляции. Однако врачи крайне редко сталкиваются с выходом АЧТВ за нормальные пределы, если речь не идёт о серьезно больных пациентах в тяжелом состоянии.Поэтому показатель всё реже используется как скрининговый.

Основная точка приложения АЧТВ — контроль за искусственным разжижением крови (гипокоагуляцией) у пациентов, находящихся в стационаре и постоянно получающих уколы гепарина.

2. Что показывает анализ крови на содержание протромбина (протромбин по Квику, протромбиновый индекс или ПТИ)?

В отличие от предыдущего, этот показатель оценивает состояние внешней системы гемостаза. Снижение показателя свидетельствует о тяжёлом дефиците 2,5,7,10 факторов свёртывания, либо постоянной терапии антикоагулянтами на основе 4-гидроксикумарина (фенилин, варфарин). Эти препараты назначают для разжижения крови при наличии в анамнезе венозных тромбозов, тромбоэмболии лёгочной артерии, постоянной форме мерцательной аритмии, а также при наличии механических протезов клапанов сердца.

Сегодня наиболее часто используется протромбиновый индекс (ПТИ), в норме он составляет 70−130 процентов, но при терапии антикоагулянтами может снижаться до 20−30 процентов.

3. Что означает международное нормализованное отношение (МНО) и зачем назначают этот анализ?

Это дополнительный вариант протромбинового теста, анализ на гемостаз, рекомендованный ВОЗ для контроля за терапией непрямыми антикоагулянтами (фенилин, варфарин). Отображает соотношение протромбинового времени пациента к среднему нормальному протромбиновому времени. Таким образом, у здорового человека, не принижающего непрямые антикоагулянты, показатель МНО будет равен единице. Чем больше разжижена кровь и хуже её свертываемость, тем больше показатель МНО. Для больных с механическим протезом аортального клапана рекомендуют поддерживать МНО в пределах 2.0−3.0, митрального клапана и постоянной формой мерцательной аритмии — 2.5−3,5, при высоком риске повторных венозных тромбозов и перенесённое ТЭЛА — до 4.0.

Показатель МНО более 4.5 опасен развитием внутренних кровотечений и требует временной отмены антикоагулянтной терапии. Для самоконтроля за МНО многие пациенты, которым нужна длительная или пожизненная терапия непрямыми антикоагулянтами, приобретают коагулочек — портативный прибор для домашнего использования, работающий по аналогии с глюкометром.

Важный момент: назначение анализа специфического анализа на гемостаз — МНО — людям, не принимающим антикоагулянты, абсолютно бессмысленно.

4. Что показывает анализ на фибриноген?

Фибриноген — белок-предшественник фибрина, составляющего основу кровяного сгустка. По международной классификации он считается первым фактором свёртывания, относится к белкам и синтезируется в печени. Содержание фибрина в крови увеличивается при воспалительных процессах, во время беременности, инсульте и инфаркте, онкологических заболеваниях, приёме оральных контрацептивов. Доказано — чем выше уровень фибриногена плазмы крови, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижается — при тяжелых заболеваниях печени (гепатитах, жировом гепатозе, циррозе), сопровождающихся печёночной недостаточностью, при дефиците витаминов С и В12, укусах змеями. Норма фибриногена составляет 2,0−4,0 грамма. Минимальная концентрация для формирования кровяного сгустка — 0,5 г.

5. Зачем назначают анализ на антитромбин III?

Антитромбин III — основной эндогенный антикоагулянт, он ингибирует (блокирует) плазменные факторы свёртывания. В то же время этот показатель используется не для выявления риска кровотечений, а для оценки вероятности тромбозов. Дело в том, что именно повышенной расходование антитромбина III свидетельствует о активации процессов тромбообразования.

Риск тромбозов значительно повышается при снижении уровня антитромбина III до 50% от нормы. Норма этого анализа крови на гемостаз колеблется в диапазоне 71−115%.

Коагулограмма, с одной стороны, позволяет оценить состояние свёртывающей системы крови, с другой — налицо отсутствие «универсальных» скрининговых показателей, а имеющиеся слишком часто зависят от различных состояний организма (диета, прием лекарств, воспаление, заболевания), которые искажают результаты тестов. Анализ максимально эффективен для оценки лечения прямыми (гепарин) и непрямыми (фенилин, варфарин) антикоагулянтами, а также оценки свёртывающей системы крови у людей, страдающих серьезными заболеваниями, которые проходят лечение в стационаре. Расшифровка гемостаза сложна даже для врача, поэтому представленные материалы носят ознакомительный характер.

Читайте также:

14 показателей. Расшифровываем общий анализ крови

13 показателей. Расшифровываем биохимический анализ крови

7 показателей. Расшифровываем анализ крови на липидый профиль

10 показателей. Расшифровываем анализ мочевого осадка

11 показателей. Расшифровываем общий анализ мочи

10 показателей. Расшифровываем электрокардиограмму

ВРЕМЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Время кровотечения — один из показателей, характеризующих физиол, механизм остановки кровотечения из мельчайших кровеносных сосудов (так наз. первичный или микроциркуляторный гемостаз). Определяется длительностью кровотечения из поверхностного прокола или надреза кожи, производимого однотипно при каждом исследовании.

Проба Дьюка (W. Duke, 1910) — классический метод определения Времени кровотечения: в нижне-наружный край мочки уха иглой или пером-скарификатором делают укол глубиной ок. 4 мм; через 15-30 сек. фильтровальной бумагой, не касаясь ранки, впитывают появляющиеся капли крови. Счет времени ведут от момента появления первой капли крови до остановки кровотечения. Норма — 1-4 мин. Результаты модификации пробы (прокол кожи пальцев) менее точны из-за больших индивидуальных различий в толщине и плотности рогового слоя кожи.

Проба Айви (А. С. Ivy, 1937) — на коже внутренней поверхности предплечья делают три прокола, глубиной 3 мм. В норме длительность кровотечения не более 4 мин.

Проба Борхгревинка (С. Borchgrevink, 1958) проводится на фоне венозной гиперемии, вызываемой сдавливанием плеча манжетой сфигмоманометра (40 мм рт. ст.). Кровь получают из поперечных насечек глубиной 1 мм и длиной 12 — 14 мм на коже внутренней поверхности предплечья. Норма — до 10 мин. Борхгревинк рекомендует дополнительно определять вторичное В. к.: через 24 часа после проведения обычной пробы с насечек тупым путем удаляют образовавшиеся корочки крови и определяют длительность возобновившегося кровотечения, к-рая в норме не превышает 2 мин.

«Тест толерантности к аспирину» (ацетилсалициловая к-та), предложенный Квиком (A. Quick, 1967), может быть использован для выявления скрытых нарушений гемостаза у лиц, предрасположенных к развитию кровоточивости при приеме салицилатов. В. к. определяют через 2 часа после приема внутрь до 1,0 г ацетилсалициловой к-ты. У лиц со скрытой кровоточивостью В. к. при пробе Квика оказывается значительно удлиненным, в то время как при обычном исследовании этот показатель был неизмененным.

Важное значение при исследовании В. к. придается объему теряемой кров и, для определения к-рого последняя элюируется из фильтровальной бумаги и колориметрируется либо сразу насасывается в специальные мерные микропипетки.

В. к. определяется в основном способностью тромбоцитов образовывать внутри поврежденных микрососудов тромбоцитарные пробки (адгезия, агрегация, вязкий метаморфоз тромбоцитов) и выделять при этом вещества, усиливающие спазм кровоточащих сосудов,- серотонин (см.), катехоламины (см.). Между В. к. и временем свертывания крови (см.) обычно нет соответствия. Так, при гемофилиях А, В и С, дефиците XII фактора время свертывания значительно удлинено при почти нормальном В. к.; при малом числе или неполноценности тромбоцитов В. к. увеличивается, а время свертывания крови изменяется мало. При выраженной афибриногенемии (концентрация фибриногена менее 15-20 мг%), нарушении внешнего механизма образования «запальных» доз тромбина из-за резкого дефицита факторов VII, X и V, а также при выраженном тромбо-геморрагическом синдроме с афибриногенемией и активацией фибринолиза В. к. может быть значительно или нерезко увеличено, что объясняется тем, что малые дозы фибриногена и тромбина необходимы для сохранения гемостатической функции тромбоцитов, а продукты фибринолиза подавляют ее (см. Геморрагические диатезы, таблица).

Наиболее увеличено Время кровотечения при всех видах тромбоцитопении (менее 50 000 в 1 мкл крови), ангиогемофилии (см.), тромбоцитастении (см. Тромбоцитопатии). При других тромбоцитопатиях, как врожденных, так и симптоматических (при острых лейкозах, лучевой болезни, недостаточности печени и почек, передозировке антикоагулянтов), Время кровотечения удлиняется лишь в наиболее тяжелых случаях.

См. также Кровь, методы исследования, Свертывающая система крови.

Библиогр.: Баркаган 3. С. О принципах распознавания и классификации тромбоцитопатий, Пробл, гематол. и перелив. крови, т. 29, № 5, с. 3, 1974, библиогр.; Кассирский И. А. и Алексеев Г. А. Клиническая гематология, М., 1970; Руководство по клиническим лабораторным исследованиям, под ред. Е. А. Кост и Л. Г. Смирновой, с. 91, М., 1964; Borchgrevink С. F. Studies on hemoic mechanism, Oslo, 1961; Duke W. W. The relation of blood platelets to hemorrhagic disease, J. Amer. med. Ass., v. 55, p. 1185, 1910; Ivy A. C., Shapiro P. F. a. Melnick P. The bleeding tendency in jaundice, Surg. Gynec. Obstet., v. 60, p. 781, 1935; Thomson J. M. A practical guide to blood coagulation and haemostasis, L., 1970.

3. С. Баркаган.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Коагулограмма: все, что нужно знать о свертывании

Свертывание крови — процесс многоступенчатый, сложный и, при этом, чувствительный к действию целого ряда факторов. При этом симптомы «неполадок», как правило, долго не дают о себе знать. И анализ на свертываемость часто выявляет нарушения «случайно». Так кому же следует держать гемостаз «под присмотром»? И как понять показатели тем, кто уже проходит лечение?

Кому показан анализ

Исследование свертываемости крови, в первую очередь, показано тем, кто:

- страдает от заболеваний печени или перенес гепатит в прошлом (поскольку большинство факторов свертывания синтезируются именно в печени);

- страдает или имеет наследственную предрасположенность к тромбофлебиту и варикозу;

- страдает от сердечно-сосудистых или аутоиммунных заболеваний (высокий риск воспаления сосудов и, как следствие, усиление тромбообразования);

- принимает оральные контрацептивы или имеет избыток эстрадиола (женщины);

- невынашивание беременности в личной истории пациентки

Не стоит исключать из внимания и значимые факторы риска, как курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни, возраст старше 40 лет, частые перелеты и другие.

Ну и, конечно же, такой анализ обязателен перед любой операцией, а также для тех, кто уже принимает «противосвертывающие» препараты.

О чем говорят показатели

Набор «стандартной» коагулограммы (50.0.H94.203) включает определение:

- АЧТВ,

- Протромбина (время, МНО),

- Тромбинового времени

- Фибриногена.

Но что означают эти показатели?

1. АЧТВ, или активированное частичное тромбопластиновое время

Оценивает скорость образования сгустка крови после добавления к плазме специальных реагентов, и измеряется в секундах.

Иными словами, АЧТВ демонстрирует эффективность остановки кровотечения за счет плазменных факторов свертывания (как раз тех, что образуются в печени).

При этом, удлинение (повышение) показателя сигнализирует о риске кровотечений, а укорочение — тромбоза.

А особенно «актуален» анализ для людей, принимающих прямые антикоагулянты (гепарин и другие).

2. Протромбиновое время (ПВ)

Это временной отрезок, за который происходит образование нитей фибрина, то есть собственно предшественника тромба.

Показатель измеряется в % от нормы, которая составляет 70-120%.

Чем выше этот показатель — тем выше скорость образования тромба, а значит — и риск тромбоза.

А уменьшение ПВ — сигнал о склонности к кровотечениям.

3. МНО

По сути — расчетный показатель, призванный стандартизировать данные о протромбиновом времени, полученные на разной аппаратуре.

Такие «сложности» стали необходимостью в связи с тем, что МНО — базовый анализ для подбора и коррекции «противосвертывающих» препаратов (как например, варфарин). А данные, полученные на разной аппаратуре (в разных лабораториях) зачастую не давали возможности сравнения между собой.

Поэтому Международный комитет по стандартизации в гематологии и Международный комитет по тромбозу и гемостазу в 1983 году ввели в использование МНО.

И сегодня, его уровень для здорового человека находится на уровне 0,8-1.2. А для принимающих непрямые антикоагулянты — 2,0-4,0.

При этом, повышение МНО ассоциировано с риском кровотечений, а снижение менее 0,5 — может говорить о тромбозе.

4. Фибриноген

В отличие от предыдущих показателей, это непосредственно субстрат для образования тромба. То есть не показатель скорости, а вещество. Поэтому и нормы для фибриногена измеряются в граммах на литр.

Повышение фибриногена наблюдается не только при повышенном тромбообразовании, но и при многих воспалительных процессах (как способ организма ограничить распространение «причинного фактора» и разрушенных тканей). А также у тех, кто принимает оральные контрацептивы или имеет повышенный уровень эстрогенов, беременных, людей с повышенным холестерином и курящих.

А снижение показателя может говорить не только о риске кровотечений, но и о заболеваниях печени.

Разумеется, перечисленные показатели являются только «базой» для оценки «здоровья» свертывающей системы крови. И в случае обнаружения значимых отклонений могут понадобиться дополнительные маркеры.

Если предстоит операция…

Из архива газеты «Новости А/О Юнимед»

Гулидова О.В.

Опытные хирурги знают — даже при использовании хорошо отработанных технологий и тактики ведения операционного больного, врач не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Особую опасность представляют операционные и послеоперационные гемостазиологические осложнения, которые проявляют себя в виде кровотечений или тромбозов.

Риск развития послеоперационных тромбоэмболий возрастает с увеличением возраста больных, видов, тяжести и продолжительности хирургических вмешательств, фоновым состоянием системы гемостаза (наличием наследственных или приобретенных тромбофилических состояний, сосудистых заболеваний и гемореологических нарушений), наличием заболеваний, создающих особенно высокое предрасположение к тромбозам — варикоза вен, гиперлипидемии и атеросклероза, диабетической ангиопатии, злокачественных новообразований (онкотромбозы) и др.

Особую группу факторов риска представляют наследственные и приобретенные (вторичные) тромбофилии, среди которых преобладают формы, характеризующиеся полиглобулией (высокий гематокритный показатель и уровень гемоглобина в крови), гипертромбоцитозы (более 450-500´109/л), синдромы спонтанной гиперагрегации тромбоцитов, аномалии факторов свертывания, особенно факторов V и II, делающих их резистентными к физиологическим антикоагулянтам, дефицит последних (антитромбина III, белков C и S) и компонентов системы фибринолиза, антифосфолипидный синдром.

Повышают риск развития тромбозов и некоторые медикаментозные воздействия — прием многих гормональных противозачаточных средств и ряда противоопухолевых препаратов, у отдельных больных — терапия гепарином (так называемая «гепариновая тромботическая тромбоцитопения», ГТТ) и др.

Учет всех перечисленных факторов риска раздельно и в совокупности позволяет проводить своевременную направленную профилактику тромбоэмболий. К группам лиц с очень высоким риском таких тромбоэмболий, независимо от всех других факторов, относят больных, подвергающихся ортопедическим операциям на нижних конечностях, включая артропластику, оперируемых по поводу висцеральных форм рака, пациентов с любыми видами тромбофилий и с тромбозами вен нижних конечностей в анамнезе.

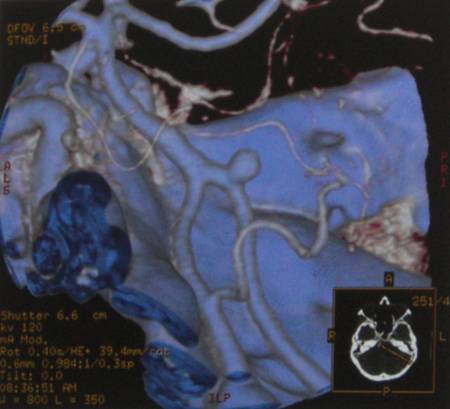

Риск артериальных тромбоэмболий особенно высок у больных с атеросклерозом, перенесших в прошлом НМК и инсульты, при высоком АД, пароксизмальной или постоянной мерцательной аритмии, после комиссуротомии и имплантации искусственных клапанов сердца, а также при аневризмах магистральных артерий. Этот риск усугубляется некоторыми тромбофилиями, гипергомоцистеинемией, диабетом, облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. При ряде из этих видов патологии имеется высокая опасность развития как артериальных, так и венозных тромбоэмболий. В профилактике всех этих тромбозов и эмболий ведущую роль играют антикоагулянты, ингибиторы агрегации тромбоцитов, а также средства, повышающие тромборезистентность эндотелия и улучшающие реологию крови, а в терапии уже образовавшихся тромбов — тромболитики в сочетании с антикоагулянтами и антиагрегантами.

Исходя из вышесказанного, понятно, что успешность операции зависит от того на сколько точно установлен гемостатический статус организма, от подготовленности больного к оперативному вмешательству. Эффективность предоперационного обследования целиком определяется совместной координированной работой лечащего врача и врача клинико-диагностической лаборатории.

Смысл качественного предоперационного выполнения коагулограммы видится в определении не отдельных тенденций — снижения или повышения фибриногена, выявления гипер- или гипокоагуляционного сдвига, что само по себе недостаточно информативно, а диагностики на основе известных алгоритмов наиболее распространенных в клинике синдромов, отбор пациентов для составления группы риска развития послеоперационных тромбоэмболий, контроль за проведением антитромботической, антикоагулянтной терапии, выявлении риска развития кровотечений и т.д. Иными словами перед лабораторией стоит задача найти с помощью минимального числа тестов кратчайший путь к диагнозу, отказавшись от мало полезного однотипного обследования больных с разными видами патологии.

И так, первичное предоперационное обследование пациента включает в себя набор тестов, показывающих насколько вероятно развитие у обследуемого больного тромботического или геморрагического осложнения и какие профилактические меры или дополнительные исследования необходимы.

Определение риска кровотечения

ТЕСТ | НОРМА | ОТКЛОНЕНИЕ |

Количество тромбоцитов в крови | (150 — 370)*109/л | <100*109/л — геморрагические проявления |

Время кровотечения | 5-8 мин | удлинено |

АЧТВ (АПТВ) | 25 — 35 с | удлинено |

Протромбиновое время | 11-15 с | удлинено |

Фибриноген в плазме | 2 — 4 г/л | снижен |

Определение риска тромбоза

ТЕСТ | НОРМА | ОТКЛОНЕНИЕ |

РФМК в плазме по орто-фенантролиновому тесту | 3,0-4,0 мг% | более 10 мг% |

Активность антитромбина III | 80 — 120 % | <80% — высокий риск тромбоза |

Протеин С | 70 — 130 % | <70% — высокий риск тромбоза |

Резистентность фактора Vа к протеину С | НО >0,8 | <0,8 — высокий риск тромбоза |

Наличие волчаночного антикоагулянта (Экспресс-люпус-тест) | 0,7 — 1,19 | 1,2 -1,29 сомнительный результат более 1,3 положительный результат |

Грамотный врач диагностической лаборатории — это первый помощник хирурга. То, что не видно глазом, те процессы, которые еще не дали клинических признаков патологии, уже проявились в лабораторных тестах. Врач КДЛ не видит больного, но он может очень точно охарактеризовать его гемостатический статус. От лечащего врача здесь требуется правильно сформулировать задачу — цель обследования. Обязательно указать наличие геморрагических (носовых, маточных или др. кровотечений), и/или тромботических проявлений. Дать информацию о проводимом лечении, способном оказать влияние на параметры гемостаза, их дозировки и сроки последнего введения. Эта информация позволит правильно сделать заключение. В случае выявления отклонений от нормы в скрининговых тестах, принимается решение о профилактических предоперационных мероприятиях или о необходимости дополнительного лабораторного исследования для уточнения причины коагуляционных отклонений. Рассмотрим более подробно клиническую интерпретацию показателей основных тестов.

Определение количества тромбоцитов

При хирургических операциях, осложненных кровотечениями нарушения в системе сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в большинстве случаев обусловлены не нарушением агрегационных или других функциональных свойств тромбоцитов, а наличием тромбоцитопении той или иной степени (см. табл. 1). В норме эти клетки живут в организме 7-10 дней. Уменьшение количества тромбоцитов может происходить в силу многих процессов.

Снижение образования тромбоцитов вызывают аденовирусные инфекции, некоторые антибиотики, болезни печени, ионизирующее облучение, мегалобластные анемии, опухолевые заболевания, наследственные патологии образования тромбоцитов (синдромы Фанкони, Вискота-Олдрича, Бернара-Сулье, аномалия Мея-Хеглина). Повышенная деструкция тромбоцитов происходит при аутоиммунных болезнях, при протезировании клапанов сердца, экстракорпоральном кровообращении. Количество тромбоцитов может резко уменьшиться при их интенсивном потреблении при ДВС синдроме, тромботической тромбоцитопенической пурпуре. Необходимо учитывать, что у женщин во время менструации количество тромбоцитов может уменьшаться до 25-50 %.

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

Это наиболее ценный из общих тестов, выявляющих исключительно плазменные дефекты внутренней системы активации Х фактора. Удлинение АЧТВ указывает на преобладание гипокоагуляции. Для всех случаев выявления удлиненного АЧТВ необходимо дополнительное обследование, с целью установления причины и выбора методов коррекции и профилактики возможного кровотечения.

Удлинение АЧТВ при нормальном протромбиновом и тромбиновом времени наблюдается только при дефиците или ингибировании факторов VIII, IX, XI, XII, а также прекалликреина и кининогена.

Для дифференциального диагноза в лаборатории проводятся корригирующие тесты. При подтверждении дефицита какого-либо фактора, необходимо оценить его активность в %. Для выполнения операций минимальный гемостатический уровень VIII, IX, XI факторов — 25%, при более низкой активности одного из факторов риск развития послеоперационных кровотечений чрезвычайно велик.

При отсутствии положительного результата в коррегирующих тестах — необходимо обследование на выявление волчаночного антикоагулянта.

Замедление свертывания (как АЧТВ так и протромбинового теста ) наблюдается при дефиците Х, V, II факторов, и при воздействии непрямых антикоагулянтов.

Удлинение АЧТВ, протромбинового и тромбинового времени наблюдается при глубокой гипофибриногенэмии, лечении активаторами фибринолиза и при лечении гепарином. Известно, что больные могут быть с повышенной и пониженной чуствительностью к гепарину. Для решения вопроса о толерантности к гепарину порводят повторное определение АЧТВ за 1 час до очередного введения. Если АЧТВ оказывается более чем в 2 раза выше нормы — констатируют повышенную чувствительность.

Определение растворимого фибрина (РФ или РФМК)

Конечным результатом свертывания крови является, как известно, вызываемая тромбином трансформация фибриногена в фибрин. При ряде форм патологии, характеризующихся внутрисосудистым свертыванием крови (ДВС-синдром, тромбозы, тромбофилии) в крови циркулирует повышенное количество промежуточных продуктов трансформации фибриногена в фибрин — фибрин-мономера и его олигомеров, обозначаемых как растворимый фибрин (РФ) или растворимые фибрин-мономерные комплексы — РФМК. Определение повышенного количества растворимого фибрина в плазме имеет большое диагностическое значение, поскольку этот белок является маркером тромбинемии и внутрисосудистого свертывания крови.

Для выявления РФМК в клинике традиционно использовались паракоагуляционные тесты: этаноловый и протаминсульфатный. Однако, они недостаточно информативны, дают ложно положительные результаты при гиперфибриногенемии и ложно отрицательные при гипофибриногенемии, и лишь качественно отражают процесс трансформации фибриногена в фибрин, Многие исследователи считают эти тесты устаревшими, выходящими из употребления. В последние годы разработан и получил широкое распространение паракоагуляционный орто-фенантролиновый тест (ФТ), отражающий содержание растворимого фибрина в плазме и наличие тромбинемии. Апробация этого теста во многих лабораториях показала, что ФТ позволяет достаточно надежно не только качественно, но и количественно определять содержание растворимого фибрина в плазме, в том числе в условиях экспресс-диагностики. Это открыло перспективы для более точного учета выраженности внутрисосудистого свертывания и динамического контроля за эффективностью и достаточностью терапии ДВС-синдромов и тромбозов.

Протромбиновый тест

Синтез факторов протромбинового комплекса происходит в печени при участии витамина К. Непрямые антикоагулянты ингибирую конечный этап синтеза в гепатоцитах (карбоксилирование) витамин К-зависимых факторов свертывания. Эффективность и безопасность АНД контролируются по показаниям стандартизированного протромбинового теста, который должен выполняться с учетом индекса чувствительности используемого в тесте тромбопластина (ISI) к депрессии факторов протромбинового комплекса. В настоящее время в Российской Федерации производится несколько тромбопластинов, стандартизированных по ISI, что указывается на упаковках этого реагента. У разных тромбопластинов этот индекс варьирует от 1,1 до 1,5, что учитывается при расчете международного нормализованного отношения (МНО), которым руководствуются, подбирая нужные дозы АНД. МНО рассчитывают по следующей формуле:

МНО = (ПВ плазмы больного/ ПВ контрольной нормальной плазмы)ISI

В разных клинических ситуациях МНО поддерживают в пределах от 2,0 до 3,5 и лишь в некоторых случаях доводят его до 4,0. В настоящее время в ряде стран производят коагулометры, которые сразу выдают результат протромбинового теста по МНО. Это намного упрощает контроль за дозировками АНД, позволяет более часто оценивать действие указанных препаратов, избегая их передозировки.

Активность антитромбина III

Следует учитывать, что антикоагулянтный и антитромботический эффекты гепаринов реализуются их комплексным соединением с плазменным антитромбином III (АТ III). Поэтому при глубоком дефиците АТ III эффект этих препаратов резко снижается, что наблюдается при тромбофилии, обусловленной АТ III недостаточностью и при некоторых коагулопатиях потребления. Это снижение эффективности гепаринов может быть временно устранено трансфузиями свежезамороженной плазмы, которая содержит АТ III, либо внутривенными введениями концентрата АТ III.

Для проведения полноценного предоперационного коагулологического обследования в каждом ЛПУ нет необходимости в закупках сверх дорогостоящего оборудования и реагентов. Сегодня отечественные производители выпускают высококачественные современные приборы и диагностические наборы для исследования всех параметров системы гемостаза. Более чем в 300 клиниках страны работают сегодня двухканальные программируемые оптико-механические коагулометры Минилаб 701 и Минилаб 704. Хорошо известные в нашей стране и СНГ анализаторы агрегации тромбоцитов Биола LA 230 позволяют получить полную информацию о функиональной активности тромбоцитов по результатам спонтанной и индуцированной агрегации, исследования фактора Виллебранда, подсчет количества тромбоцитов, определение фактора формы кровяных пластинок. Все приборы открыты для реагентов как отечественных так и зарубежных производителей, что дает российским лабораториям широкие возможности для точной и своевременной диагностики параметров гемостаза, особенно, если предстоит операция…

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).

- https://www.doctis.ru/medicina/koagylogramma-5-pokazatelei-gemostaza-kommentiryet-kardiolog/.

- https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF_%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.

- https://kdl.ru/patient/blog/koagulogramma-vse-chto-nuzhno-znati-o-svertyvanii.

- https://unimed.ru/biblioteka/koagulologiya/esli-predstoit-operaciya.html.

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.