14.1. Виды кровотечений

Кровотечением называется выхождение крови из поврежденного кровеносного сосуда. Кровотечение

возникают в результате самых разнообразных причин:

1) травматические повреждения сосудистой стенки (при огнестрельных, колотых, резаных и

других ранениях);

2) патологические изменения сосудистой стенки (атеросклероз, аневризма, повышенная

проницаемость при сепсисе, отравлении фосфором, нарушения обмена веществ и др.);

3) изменение свертываемости крови;

4) сочетание патологических изменений сосудистой стенки или снижения свертываемости

крови с травмой.

В зависимости от характера поврежденного сосуда, кровотечения делятся на артериальные,

венозные, капиллярные, паренхиматозные и смешанные (артерно-венозные).

Артериальное кровотечение опасно. Кровь бьет пульсирующей струей, цвет крови — ярко-красный,

благодаря насыщению ее кислородом.

Венозное кровотечение характеризуется равномерным вытеканием из раны крови более темного

цвета, вследствие бедности ее кислородом. При повреждениях крупных вен, особенно на шее,

возможно засасывание воздуха в центральный конец сосуда, что приводит к воздушной эмболии и

смерти пострадавшего, вследствие закупорки пузырьками воздуха сосудов жизненно важных органов

(мозга, сердца, легких).

Капиллярное кровотечение возникает при повреждении мельчайших кровеносных сосудов

(капилляров). Кровоточит вся поверхность раны, ссадины, диффузно в виде капелек росы.

Кровотечение не опасно, если свертываемость крови не нарушена, обычно останавливается

самостоятельно.

Паренхиматозное кровотечение наблюдается при ранении печени, селезенки, легких, почек, т.е.

паренхиматозных органов, которые имеют очень развитую сеть артериальных и венозных сосудов.

При повреждении этих органов наступает тяжелое кровотечение, так как заключенные в ткань

органов кровеносные сосуды не спадаются, самостоятельная остановка паренхиматозного кровотечения

наступает редко.

62

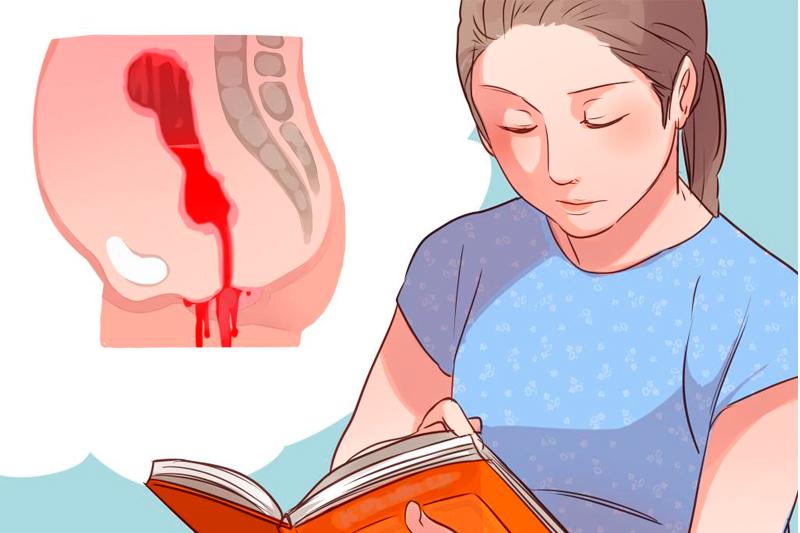

В зависимости от места излияния крови кровотечения делятся на наружные и внутренние. При

наружном кровотечении кровь выделяется из раны наружу. При внутреннем кровотечении кровь

изливается в полость (плевральную, брюшную), в просвет полого органа (желудок, кишечник, мочевой

пузырь) или в межтканевые пространства (в мышцы, подкожную клетчатку). Кровь, скопившаяся

между тканями и образующая искусственные полости, носит название гематомы (межмышечная,

забрюшинная гематома). В плевральной полости (гемоторакс) или в брюшной полости (гемоперитонеум)

может скопиться до 2-2,5 л крови, что может стать причиной смерти больного. В ряде случаях

внутреннее кровотечение может представлять опасность не количеством излившейся крови, а

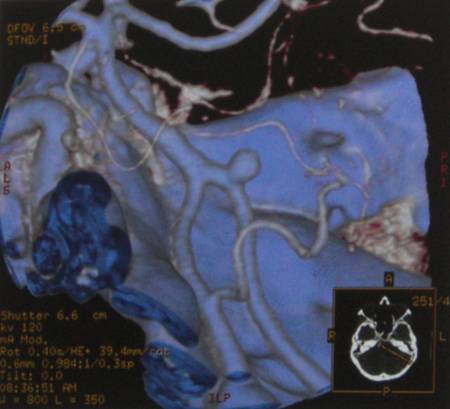

сдавлением жизненно важных органов. Так, скопление крови в полости перикарда может вызвать

сдавление сердца (тампонаду) и его остановку, а в полости черепа — сдавление мозга и смерть

больного.

Кровотечения различают также по времени.

Первичное кровотечение наступает в момент ранения и является непосредственным результатом

травмы. Вторичные кровотечения возникают через определенный промежуток времени после травмы

в результате развившихся осложнений в ране. Вторичное кровотечение может быть ранним, в первые

дни после травмы, возникшим в результате выталкивания тромба из сосуда, соскальзывания лигатуры,

или прорыва гематомы. Причиной поздних вторичных кровотечений (через несколько недель и даже

месяцев) — гнойное расплавление тромба, некроз или пролежни сосудистой стенки.

В большинстве случаев при небольших ранениях кровотечение останавливается самопроизвольно.

Это обусловлено целым рядом защитных свойств организма. Основное значение в самопроизвольной

остановке кровотечения играют:

1) спазм и сокращение стенки поврежденных сосудов;

2) рефлекторное уменьшение циркулирующей крови в области травмы;

3) повышение свертываемости крови и образование тромба, закупоривающего поврежденный

сосуд.

При венозном и капиллярном кровотечении самопроизвольная остановка может стать окончательной.

При ранении артерии кровотечение в большинстве случаев продолжается.

14.2. Острое малокровие

Острое малокровие наблюдается при больших как наружных, так и внутренних кровотечениях

(слово «острое» обозначает быстрое кровотечение, т.е. за короткий промежуток времени).

Клиническая картина острого малокровия характеризуется симптомами коллапса и анемии мозга.

Больной жалуется на нарастающую слабость, головокружение, шум в ушах, потемнение и мелькание

в глазах, жажду, тошноту, рвоту. Кожные покровы и слизистые оболочки становятся резко бледными,

черты лица заостряются. Больной сонлив или наоборот возбужден, дыхание учащено, пульс частый,

иногда совсем не определяется, артериальное давление низкое.

Потерю крови больные переносятся по-разному. Наиболее чувствительны к потере крови дети и

пожилые люди. Для новорожденных может быть опасна кровопотеря даже нескольких кубических

сантиметров крови; для годовалого ребенка представляет опасность потеря 200 см3, что связано с

отсутствием у новорожденных и грудных детей компенсаторно-приспособительных механизмов.

Потеря 300-400 мл крови для взрослого человека не опасна. Одномоментная потеря половины

крови (2-2,5 л) является смертельной. Потеря 1-1,5 л крови очень опасна и проявляется развитием

тяжелого острого малокровия.

14.3. Временная остановка кровотечения

Огромное значение в лечении кровопотери имеет немедленное принятие мер к остановке

кровотечения. Неотложная помощь пострадавшим с наружным кровотечением заключается во

временной или предварительной остановке кровотечения на период, необходимый для доставки

больного в лечебное учреждение.

Временная остановки кровотечения производится при оказании первой медицинской помощи в

очаге поражения. Окончательная остановка кровотечения осуществляется в лечебном учреждении.

К способам временной остановки кровотечения относятся:

1) приподнятое положение поврежденной конечности по отношению к туловищу;

2) прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения с помощью давящей повязки;

3) пальцевое прижатие артерии на протяжении;

63

4) остановка кровотечения фиксированием конечности в положении максимального сгибания

в суставе;

5) круговое сдавление конечности жгутом.

Для остановки капиллярного кровотечения бывает достаточно поднять конечность выше уровня

туловища и наложить обычную повязку. При этом резко уменьшается приток крови к конечности,

снижается давление в сосудах, что обеспечивает быстрое тромбирование поврежденных сосудов.

Прижатие кровоточащих сосудов в ране оказывается эффективным при капиллярном и венозном

кровотечениях. Для этого на рану накладывают несколько слоев стерильной марли, а поверх ее туго

свернутую ватно-марлевую повязку (можно использовать ватно-марлевые подушечки от индивидуального

пакета) и плотно прибинтовывают круговыми ходами. Прижатые повязкой сосуды быстро

тромбируются, и данный способ остановки кровотечения может стать окончательным.

Пальцевое прижатие артерий на протяжении выше места повреждения осуществляется в тех

участках, где артерия располагается поверхностно и может быть прижата к кости. Способ этот в

основном используется:

1) как временная мера перед наложением жгута;

2) в местах, где трудно или невозможно наложить жгут;

3) на время расслабления жгута.

Прижатие производится в определенных точках. Наиболее важными из них являются: прижатие

общей сонной артерии на шее, которую придавливают к сонному бугорку VI шейного позвонка,

расположив пальцы по внутреннему краю кивательной мышцы на середине ее протяжения; ветви

наружной сонной артерии — височная артерия — прижимаются к височной кости; нижне-челюстная

артерия — к кости нижней челюсти, отступая вперед от угла нижней челюсти на 3-4 см.

Подключичную артерию прижимают к первому ребру, плечевую — у внутреннего края двуглавой

мышцы (бицепса) к плечевой кости; бедренную артерию прижимают тотчас ниже середины

пахобедренной складки к горизонтальной ветви лобковой кости.

Максимальное сгибание в суставах поврежденной конечности осуществляется при повреждении

артерий предплечья или кисти, согнув при этом руку до отказа в локтевом суставе. В область сгиба

укладывается тугой рулон бинта. Сгибание и фиксирование нижней конечности в коленном и

тазобедренном суставах позволяют произвести временную остановку кровотечения из бедренной и

подколенной артерий. Наиболее удобным и надежным средством временной остановки кровотечения

является наложение жгута. Наибольшее распространение имеет резиновый жгут Эсмарха. Жгут

представляет собой эластичную резиновую трубку или полоску, длиной до 1,5 м, имеющую на одном

конце цепочку, а на другом — крючок. Техника наложения резинового жгута следующая: место

наложения жгута укрывают полотенцем, повязкой из марли или накладывают на одежду, чтобы не

вызвать ущемления кожи между его витками, жгут сильно растягивают, одной рукой захватывают

конец жгута, а другой — его среднюю часть так, чтобы одна рука находилась выше, а другая — ниже

конечности, растянутым жгутом обертывают вокруг конечности и затягивают до прекращения

кровотечения из раны и исчезновения пульса на периферии конечности, следующий ход жгута

накладывают с меньшим, а остальные — с минимальным натяжением, концы жгута фиксируют с

помощью крючка и цепочки.

При отсутствии специального жгута для остановки кровотечения могут быть использованы самые

разнообразные подручные средства: ремень, платок, подтяжки, веревка, резиновые трубки.

Перетяжку веревки или материи производят при помощи наложения импровизированной закрутки.

Производится это следующим образом: вначале веревку завязывают на конечности совершенно

свободно, затем в петлю вставляют карандаш, палочку и веревку закручивают до остановки

кровотечения.

Необходимо остерегаться как слишком тугого, так и слабого наложения жгута.

Чрезмерное натяжение жгута может травмировать ткани (мышцы, сосуды, нервы) с последующим

развитием парезов и параличей. При слабом наложении жгута наблюдается не уменьшение, а усиление

кровотечения, так как сдавливаются только вены, наступает венозный застой и усиление кровотечения.

Накладывается жгут выше раны при артериальном кровотечении, ниже раны — при венозном.

У детей для остановки кровотечения рекомендуется пользоваться эластичным резиновым бинтом.

Жгут накладывается на конечности не более двух часов летом. При более длительном сдавливании,

особенно в холодное время года, возможны стойкие параличи или омертвение конечности. Через

два часа, в зимнее время через час, жгут следует расслабить на несколько минут, а затем вновь

затянуть. В момент его расслабления производят пальцевое прижатие магистрального сосуда, что

64

дает возможность временно восстановить коллатеральное кровообращение (за счет боковых

сосудистых разветвлений) в пораженной конечности. К жгуту обязательно должна быть прикреплена

записка с указанием времени наложения.

Накладывать жгут без достаточных показаний не следует, жгут накладывается только при сильном,

артериальном кровотечении, которое невозможно остановить другими временными способами.

Основными ошибками при наложении жгута являются: наложении жгута без достаточных

оснований, вдали от раны, на голое тело, чересчур сильное стягивание конечности и длительные

сроки сдавления. Нарушение правил наложения может привести к омертвлению конечности, стойкому

параличу ее или тяжелому кровотечению. Снимается жгут только при окончательной остановке

кровотечения.

Контрольные вопросы

1. Виды кровотечений.

2. Самопроивольная остановка кровотечения.

3. Острое малокровие.

4. Способы временной остановки кровотечения.

5. Правила наложения жгута.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Лекция 12. Острая кровопотеря. Острое малокровие

1. Формы острой кровопотери В настоящее время острая кровопотеря делится на 2 клинические формы — нерезкую (компенсированную) и резкую (декомпенсированную).

При компенсированной острой кровопотере гемодинамические показатели остаются в пределах нормы. Общее состояние пострадавшего остается сравнительно удовлетворительным.

Резкая (декомпенсированная) острая кровопотеря характеризуется выраженными нарушениями кровообращения, вплоть до развития геморрагического коллапса. У пострадавших резкая бледность кожи и слизистых оболочек; они вялы, адинамичны, реакция на окружающее понижена. Пульс малый, частый, тоны сердца глухие, артериальное давление понижено. Дыхание учащеное, поверхностное.

При отсутствии своевременной медицинской помощи артериальное давление снижается до критических цифр (ниже 50 мм рт. ст.), сознание спутанное, либо отсутствует, кожа приобретает восковую бледность, периферический пульс не определяется, тоны сердца почти не слышны. Развивается геморрагический коллапс с циркуляторной анемической гипоксией. При отсутствии мер для реанимации больного финал будет неблагоприятным.

Величину кровопотери можно определить путем взвешивания салфеток во время операции — кровопотеря при этом равна половине массы окровавленных салфеток, а также по удельному весу крови.

Для определения удельного веса крови готовят серию пробирок с раствором медного купороса с удельным весом от 1044 до 1060. Если капля крови тяжелее удельного веса раствора, то она падает на дно, а если легче — всплывает, при одинаковой плотности повисает. Затем по 1-й капле этой крови опускают в пробирки с подготовленным раствором медного купороса. Там, где капля «повисает», а затем медленно опустится и будет искомый результат. По таблице можно определить величину кровопотери.

Таблица 1

| Кол-во потерянной крови в мл | Удельный вес крови | Гемоглобин г % | Гематокрит об % |

| до 500 | 1057-1054 | 13,3-10,3 | 44-40 |

| 500-1 тыс. | 1053-1054 | 10,0-8,3 | 38-32 |

| 1 тыс.-1,5 тыс. | 1048-1044 | 8,3-8,3 | 30-23 |

| Более 1,5 тыс. | менее 1044 | менее 6,3 | менее 23 |

2. Острое малокровие Основной опасностью кровотечения является развитие острого малокровия и обескровливания мозга (синдром острой кровопотери). При этом нарушается функция жизненно важных органов и центров сердечно-сосудистой системы и дыхания. Если в результате острого кровотечения максимальное артериальное давление понижается до 80 мм рт. ст. и уровень гемоглобина падает на 1/3 от исходных цифр, то это состояние опасно для жизни больного.

При медленной (в течение нескольких недель) кровопотере организм постепенно приспосабливается к создавшейся ситуации и может существовать длительное время.

Массивное внутреннее кровотечение может сдавить и нарушить функцию жизненно важных органов, таких как мозг, сердце, легкое и других и создать угрозу для жизни больного. Сдавливание крупных кровеносных сосудов может привести к омертвению конечности. Иногда образуется пульсирующая гематома. Последняя, обрастая соединительной тканью, превращается в ложную травматическую аневризму. При ранении крупных вен может засосаться воздух, проникая через сердце в легкие застревает там, — образуется смертельно опасная легочная эмболия. Воздух может проникнуть в мозговые и коронарные сосуды и тоже создать угрозу для жизни больного.

Кровь, скопившаяся в органах или тканях, обсемененная бактериями, является хорошей питательной средой для микрофлоры, что как правило ведет к нагноению. Нагноение в операционной ране всегда является минусом работы хирурга.

Отсутствие медицинской помощи при кровотечении может закончиться самопроизвольной остановкой кровотечения или смертью пострадавшего.

Самопроизвольная остановка кровотечения может быть либо в результате спазма кровеносного сосуда, либо в связи с образованием тромба в его просвете.

На исход кровотечения влияют быстрота кровопотери, общее состояние организма пострадавшего, возраст и состояние сердечно-сосудистой системы. Тотчас с началом кровотечения возникает реакция со стороны организма на уменьшение объема циркулирующей крови: суживаются кровеносные сосуды (поддерживая артериальное давление), учащается пульс и дыхание, увеличивается объем циркулирующей крови за счет депо крови (селезенки, мышц и др.) и тканевой жидкости. Способность организма к адекватному развитию компенсаторных механизмов защиты в связи с кровотечением играет существенную роль.

При профузном кровотечении, когда острая анемия развивается быстро, а компенсационные механизмы вступить в действие не успевают, может наступить летальный исход.

Имеет значение возраст больного, состояние его сердечно-сосудистой системы. Механизм адаптации работает с отставанием у ослабленных больных, у истощенных из-за недостаточного питания, утомленных перегрузками, с дефицитом витаминов, ослабленным типом нервной системы, их ожидает более пессимистический исход кровопотери.

20. Малокровие. Кровотечения.

Малокровие, или ишемия, — уменьшение или прекращение притока артериальной крови к органу, ткани или части тела.

В зависимости от причин и условий возникновения различают следующие виды малокровия: • ангиоспастическое (вследствие спазма артерий в связи с действием различных раздражителей); • обтурационное (возникает в результате закупорки просвета артерий, связано с тромбозом или с эмболией артерий, а также с разрастанием соединительной ткани в просвете артерии при воспалении ее стенки); • компрессионное (в результате сдавления артерии при наложении жгута, при перевязке артерий лигатурой, а также при сдавлении опухолью, рубцом или увеличенным органом); • ишемия в результате перераспределения крови. Морфологические изменения в органах и тканях при всех видах ишемии так или иначе связаны с гипоксией или аноксиеи, т. е. с кислородным голоданием. В зависимости от причины, вызвавшей малокровие, внезапности ее возникновения, длительности и степени уменьшения притока артериальной крови различают острую и хроническую ишемию.

Факторы, определяющие исход и значение местного малокровия: • степени развития коллатералей; Ф состояния коллатеральных артерий; • эффективность функционирования сердечно-сосудистой системы; • скорость возникновения преграды; • восприимчивость ткани к ишемии; • метаболический уровень ткани.

Общее малокровие. В зависимости от этиологии и патогенеза различают:

• общее острое малокровие; • общее хроническое малокровие. Общее острое малокровие — состояние, развивающееся при

быстрой большой потере крови, т. е. уменьшении объема циркулирующей крови (ОЦК) в общем круге кровообращения в короткий промежуток времени.

Причины общего острого малокровия: разнообразные травмы с повреждением органов, тканей и сосудов; самопроизвольный разрыв крупного, патологически измененного сосуда или сердца; разрыв патологически измененного органа.

Клинические проявления общего острого малокровия:

• бледность кожных покровов и слизистых оболочек; • головокружение; • нередко обморочное состояние или потеря сознания; • частый слабый пульс; • низкое кровяное давление. Больные нередко погибают от острого малокровия вследствие гиповолемического шока.

Патоморфологические проявления общего острого малокровия: • обращает на себя внимание резкая бледность кожных покровов, видимых слизистых, серозных оболочек, ткани внутренних органов; • полости сердца и крупные сосуды пусты, селезенка маленькая, морщинистая; • довольно характерный признак этого процесса — точечные и пятнистые кровоизлияния под эндокардом левого желудочка сердца (пятна Минакова).

Исход зависит от двух обстоятельств: • от количества утраченной крови; • от темпа кровопотери.

В принципе, это процесс обратимый, если человек потерял не очень много крови и не очень быстро. Вступают в действие компенсаторные механизмы: кровь из кровяных депо выбрасывается в периферические сосуды. Изменяется тонус сосудов — сосудистая стенка сокращается. И благодаря этим двум обстоятельствам организм сохраняет АД крови, совместимое с жизнью.

Главная опасность общего острого малокровия состоит в нарушении гемодинамики. Мероприятия врача должны быть направлены на восстановление объема крови.

Общее хроническое малокровие, или анемия, — это уменьшение количества эритроцитов и/или содержания гемоглобина в объемной единице крови. Общий объем циркулирующей крови в организме не изменяется.

В патогенезе общего хронического малокровия имеют значение два фактора:

• нарушение функции органов кроветворения;

• усиленный гемолиз эритроцитов. Причины общего хронического малокровия:

• заболевания самих кроветворных органов;

• хронические инфекционные заболевания;

• хронические паразитарные заболевания;

• экзогенные интоксикации;

• эндогенные интоксикации;

• голодание (полное или частичное), авитаминоз;

® маленькие, но часто повторяющиеся кровопотери. Клинические проявления общего хронического малокровия: ш бледность;

• легкая утомляемость; • слабость; • пониженная работоспособность;• головокружение;

• обморочные состояния. В анализах крови — снижение количества эритроцитов

и уменьшение содержания гемоглобина.

Патологоанатомические проявления общего хронического малокровия:

• бледность кожных покровов, слизистых оболочек, внутренних органов;

• дистрофические изменения паренхиматозных органов (особенно часто — жировая дистрофия); • при усиленном гемолизе эритроцитов развивается общий гемосидероз;

• в результате гипоксии могут возникать диапедезные кровоизлияния.

Исход и значение. В принципе, процесс обратимый. Но если причина не устранена и процесс прогрессирует, он может привести к смерти. Смерть наступает вследствие необратимых нарушений обмена веществ, связанных с кислородным голоданием.

Кровотечение — выход крови из просвета сосуда или полости сердца. Если кровь изливается в окружающую среду, то говорят о наружном кровотечении, если в полости тела организма — о внутреннем кровотечении.

Выход крови за пределы сосудистого русла с накоплением ее в ткани обозначают как кровоизлияние. Кровоизлияние — это частный вид кровотечения.

Причинами кровотечения (кровоизлияния) могут быть разрыв, разъедание и повышение проницаемости стенки сосуда.

кровоизлияния по макроскопической картине различают:

• точечные — петехии и экхимозы;

• кровоподтек — плоскостное кровоизлияние в коже и слизистых оболочках;

• гематома — скопление крови в ткани с нарушением ее § целости и образованием полости;

• геморрагическая инфильтрация — пропитывание кровью ткани без нарушения ее целости.

Полное рассасывание крови — самый благоприятный исход кровотечений и кровоизлияний. Организация — замещение излившейся крови соединительной тканью. Инкапсуляция — разрастание вокруг излившейся крови соединительной ткани с формированием капсулы. Петрификация — выпадение солей Са2+ в кровь. Присоединение инфекции и нагноение — неблагоприятный исход.

Значение кровотечения и кровоизлияния определяется его видом, локализацией, количеством потерянной крови, быстротой кровопотери, состоянием организма.

Геморрагический диатез состояние, характеризующееся склонностью к кровоточивости.

Геморрагический диатез встречается при ряде заболеваний: врожденных или приобретенных нарушениях свертывающей системы крови при дефекте плазменных факторов (при гемофилиях, болезни Виллебранда, дефиците витамина К, заболеваниях печени), синдроме диссеминированной внутрисосудиетой свертываемости, осложнениях антикоагулянтной терапии, снижении количества и функции тромбоцитов (при тромбоцитопении вирусной, тромбоцитопении медикаментозной и аутоиммунной тромбоцитопатии); поражениях сосудистой стенки, не связанных с первичным нарушением гемостаза при васкулитах аллергических, инфекционных, скорбуте, телеангиэктазии геморрагической наследственной, пурпуре синильной, гаммапатиях.

ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание) — нарушенная свёртываемость крови по причине массивного освобождения из тканей тромбопластических веществ.

Может протекать бессимптомно, или в виде остро развившейся коагулопатии. Часто встречается при различной акушерской патологии, различных видах шока, тяжёлых травмах, бактериальном сепсисе. Выделяют 3 основных типа течения заболевания.

— Острый ДВС синдром.

— Подострый ДВС синдром.

— Хронический ДВС синдром.

Также существует довольно большое количество классификаций по стадиям развития процесса.

По М.С Мачабели выделяют 4 стадии:

I стадия — гиперкоагуляции

II стадия — коагулопатия потребления

III стадия — резкое снижение в крови всех прокоагулянтов, вплоть до полного отсутствия фибриногена.

IV стадия — восстановительная.

По Федоровой З. Д. и др. (1979), Барышеву Б. А. (1981) классификация имеет слeдующий вид:

I стадия — гиперкоагуляции.

II стадия — гипокоагуляции.

III стадия — гипокоагуляции с генерализованной активацией фибринолиза

IV стадия — полное несвертывание крови.

Фазы ДВС-синдрома:

I фаза — гиперкоагуляция. Потеря факторов свертывающей системы в процессе обильного кровотечения приводит к удлинению времени образования сгустка и его ретракции, удлинению времени капиллярного кровотечения. Лабораторные показатели: уменьшение времени свертывания крови, тромбинового времени, положительный этаноловый тест.

II фаза — гипокоагуляция. При геморрагическом шоке в фазе спазма венул и артериол (клинические проявления: дегидратация, бледные и холодные кожные покровы, признаки острой почечной недостаточности) в капиллярах развивается расслоение плазмы и форменных элементов — «сладж»-феномен. Агрегация форменных элементов, обволакивание их фибрином сопровождаются потреблением факторов свертывания крови и активацией фибринолиза. Лабораторные показатели: умеренная тромбоцитопения (до 120 × 109/л), тромбиновое время 60 с и больше, резко положительный этаноловый тест.

III фаза — потребления с активацией местного фибринолиза. Афибриногенемия в сочетании с выраженной активацией фибринолиза. При этой фазе рыхлые сгустки крови в месте кровотечения быстро (в течение 15-20 мин) лизируются на 50 %. Лабораторные показатели: увеличение времени свертывания крови, тромбинового времени, уменьшение тромбоцитов до 100 × 109/л, быстрый лизис сгустка.

IV фаза — генерализованный фибринолиз. Капиллярная кровь не свертывается, отмечаются паренхиматозное кровотечение, петехиальные высыпания на коже и внутренних органах, гематурия, выпот в синовиальные полости и терминальные изменения в органах и системах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- https://studfile.net/preview/9865468/page:16/.

- https://vmede.org/sait/?page=13&id=Hirurgija_obwaja_ravnovesie&menu=Hirurgija_obwaja_ravnovesie.

- https://studfile.net/preview/5017068/page:16/.

- Debjit B., Rishab B., Darsh G., Parshuram R., Sampath K. P. K. Gastroretentive drug delivery systems- a novel approaches of control drug delivery systems. Research Journal of Science and Technology;10(2): 145–156. DOI: 10.5958/2349-2988.2018.00022.0.