Тромбоцитопатии — группа наследственных и приобретенных нарушений гемостаза, возникающих вследствие качественной неполноценности тромбоцитов при их нормальном количестве. Тромбоцитопатии у детей проявляются склонностью к образованию петехий и гематом при незначительных травмах, кровотечениям (носовым, желудочно-кишечным, маточным) различной степени выраженности, анемией. Выявление тромбоцитопатии у детей требует тщательного лабораторного исследования системы гемостаза, проведения функциональных проб, пункции и исследования костного мозга и др. Лечение тромбоцитопатии у детей проводится детским гематологом и включает общую и местную гемостатическую терапию.

Общие сведения

Тромбоцитопатии — геморрагические диатезы, развивающиеся в результате нарушения первичного тромбоцитарного звена гемостаза. Популяционная частота тромбоцитопатий достигает 5-10%. Наследственные тромбоцитопатии являются наиболее частой причиной кровотечений неясного генеза у детей; на их долю приходится от 36 до 65%. Тромбоцитопатии представляют собой актуальную проблему для педиатрии и детской гематологии, поскольку их распространенность зачастую недооценивается, и многие дети с геморрагическим синдромом длительно и безуспешно лечатся у специалистов узкого профиля — детских отоларингологов, детских гинекологов, детских стоматологов, детских гастроэнтерологов, детских урологов.

Тромбоцитопатии

Классификация тромбоцитопатий

Тромбоцитопатии объединяют в себе гетерогенную группу заболеваний, которые могут быть поделены на наследственные (врожденные) и приобретенные (симптоматические).

1. Наследственные тромбоцитопатии:

- с нарушением агрегационной функции тромбоцитов — дизагрегационные тромбоцитопатии (эссенциальная атромбия 1 типа, тромбастения Гланцмана, аномалия Пирсона-Стоба, аномалия Мея-Хегглина и др.)

- с дефектом реакции освобождения (эссенциальная атромбия 2 типа, аспириноподобный синдром и др.)

- с недостаточным хранением гранул и их компонентов (синдром «серых тромбоцитов», синдром Хержманского-Пудлака)

- с нарушением адгезии тромбоцитов (болезнь Виллебранда, макроцитарная тромбоцитодистрофия Бернара-Сулье)

- тромбоцитопатии, сочетающиеся с различными врожденными дефектами (врожденными пороками сердца, гликогенозами, синдромом Марфана, Элерса-Данлоса, Вискотта-Олдрича и др.)

2. Приобретенные тромбоцитопатии, развивающиеся в течение жизни на фоне других заболеваний.

В детском возрасте наследственные тромбоцитопатии встречаются в 3 раза чаще, чем приобретенные.

Причины тромбоцитопатий

Первичный тромбоцитарно-сосудистый гемостаз включает в себя ряд последовательных реакций: адгезии, агрегации, ретракции кровяного сгустка и активации плазменного гемостаза.

При повреждении кровеносного сосуда под воздействием главного стимулятора адгезии — коллагена эндотелия, тромбоциты набухают и приклеиваются к стенке сосуда. В реализации этапа первичного гемостаза участвуют ионы Ca, белок эндотелия — фактор Виллебранда и контактирующий с ним мембранный гликопротеин Ib тромбоцитов. Вслед за адгезией начинается фаза агрегации, в процессе которой происходит быстрое увеличение тромба. В эту фазу выделяются биологически активные вещества (тромбин, аденозинфосфат (АДФ), катехоламины, серотонин и мн. др.), вызывающие вазоконстрикцию и усиливающие адгезию и агрегацию тромбоцитов. Под влиянием происходящих процессов рыхлая тромбоцитарная пробка уплотняется и подвергается ретракции — сокращению с самопроизвольным отделением сыворотки от сгустка.

Причиной наследственных тромбоцитопатий выступают дефекты генов, кодирующих те или иные факторы, принимающие участие в обеспечении тромбоцитарно-сосудистого гемостаза. Врожденные тромбоцитопатии могут наследоваться по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному типу.

Функциональная неполноценность тромбоцитов при приобретенных тромбоцитопатиях может быть связана с приемом тромбоцитоактивных лекарственных препаратов (НПВС, аспирина, пенициллинов, антикоагулянтов и др.), В12-дефицитной анемией, ДВС-синдромом, лейкозом, циррозом печени, геморрагическим васкулитом, системной красной волчанкой, диффузным гломерулонефритом, почечной недостаточностью, гигантскими ангиомами, тромбозами, массивными гемотрансфузиями, лучевой болезнью и пр.

Симптомы тромбоцитопатий

Диапазон проявлений тромбоцитопатии у детей очень широк. Клиническая манифестация врожденной тромбоцитопатии может быть связана с перинатальной патологией (ацидозом, гипоксией), родовыми травмами, вирусными или бактериальными инфекциями, сепсисом, гиповитаминозом, инсоляцией, проведением физиотерапевтических процедур (УФО, УВЧ), массажа, прививки и др.

Ведущим в клинике различных форм тромбоцитопатии является рецидивирующий геморрагический синдром, тяжесть которого может варьировать от легкой кровоточивости до обильных кровотечений. У новорожденных тромбоцитопатия может проявляться кефалогематомами, внутричерепными кровоизлияниями, кровоточивостью и медленным заживлением пупочной ранки. Кровотечения микроциркулярного типа характеризуются петехиями, экхимозами, возникающими при незначительных травмах, трении тела одеждой. В отличие от гемофилии, для тромбоцитопатии не характерны гемартрозы и межмышечные гематомы.

При тромбоцтопатиях у детей раннего возраста отмечаются кровотечения при прорезывании зубов, рецидивирующие носовые кровотечения, повышенная кровоточивость десен, длительное заживление мелких повреждений. У девочек-подростков часто имеется «семейная» склонность к меноррагиям, ювенильным дисфункциональным маточным кровотечениям. У пациентов с тромбоцитопатиями даже малые хирургические вмешательства (удаление зуба, тонзиллэктомия и др.) сопровождаются обильными и длительными кровотечениями. Реже в клинике тромбоцитопатий встречаются желудочно-кишечные кровотечения, гематурия, кровоизлияния в склеры.

Вследствие повышенной кровопотери у детей с тромбоцитопатиями развивается анемический синдром, характеризующийся общей слабостью, бледностью кожных покровов, головокружениями, одышкой, тахикардией, артериальной гипотонией, склонностью к обморокам.

При сочетании тромбоцитопатии с дисплазией соединительной ткани у детей выявляются нарушения осанки, плоскостопие, нефроптоз, пролапс митрального клапана и др. аномалии развития.

Диагностика тромбоцитопатий

Как показывает практика, диагноз тромбоцитопатии у детей редко устанавливается своевременно. Участковые педиатры, как правило, не придают должного значения геморрагическим проявлениям и направляют детей к узким специалистам: детскому ЛОРу — при носовых кровотечениях; детскому гинекологу — при обильных менструациях; детскому стоматологу — при кровоточивости десен и т. д. Между тем, дети с тромбоцитопатиями нуждаются в как можно более ранней специализированной консультации гематолога для уточнения диагноза и формы тробоцитопатии.

Диагностика тромбоцитопатии включает несколько этапов, главными из которых являются анализ клинических проявлений и семейного анамнеза, углубленное исследование системы гемостаза. Функциональные эндотелиальные пробы (баночная, манжеточная, щипковая, проба жгута) при тромбоцитопатиях, как правило, положительные: на коже, в месте воздействия остаются многочисленные петехии или кровоподтек.

Лабораторный этап диагностики тромбоцитопатии начинается с клинического анализа крови, определения времени кровотечения, показателей коагулограммы. В процессе диагностического поиска тромбоцитопатии проводится определение количества тромбоцитов и тромбоцитарной формулы, изучение их морфометрических характеристик и функции (адгезивности; агрегационной активности тромбоцитов с АДФ, ристомицином, адреналином, тромбином, коллагеном; определение тромбоцитарных факторов свертывания и др.). Лабораторное обследование ребенка с тромбоцитопатией должно выполняться не менее 3-х раз в разные периоды заболевания (во время клинической ремиссии и в момент геморрагических проявлений).

Для оценки функции кроветворения в некоторых случаях назначается проведение стернальной пункции или трепанобиопсии и исследование миелограммы.

Лечение тромбоцитопатий

При наследственных тромбоцитопатиях проведение этиотропного лечения невозможно. Поэтому весь комплекс терапевтических мероприятий делится на неотложную терапию по купированию геморрагического синдрома и профилактическое лечение. В течение всей жизни пациентам с тромбоцитопатией запрещается употребление уксуса с пищей (в т. ч. в консервах), алкоголя. Рекомендуется обогащение рациона продуктами, богатыми витаминами А, С и Р; арахисом.

Медикаментозная терапия тромбоцитопатии проводится гемостатическими средствами (этамзилат натрия, адроксон, кальция глюконат, аминокапроновая кислота и др.), препаратами метаболического действия (инозин, АТФ, оротат калия, фолиевая кислота). Полезно употребление кровоостанавливающих фитосборов. Плановые профилактические курсы лечения тромбоцитопатии рекомендуется проводить 2-4 раза в год в зависимости от тяжести геморрагического синдрома.

Для локальной остановки кровотечений из поверхностных ран используется орошение кровоточащей поверхности охлажденным раствором аминокапроновой кислоты, нанесение адроксона, аппликации фибринной пленки с тромбином. При носовом кровотечении необходимо ведение в носовые ходы гемостатической губки, проведение анемизации слизистой носа. При маточных кровотечениях применяются препараты, усиливающие сокращение матки (этистерон), внутривенное введение аминокапроновой кислоты; РДВ полости матки при тромбоцитопатии должно проводится под прикрытием гемостатической терапии. При массивной кровопотере может потребоваться переливание эритроцитарной массы, тромбоцитов и плазмы.

При симптоматической тромбоцитопатии необходимо проведение лечения основного заболевания, исключение приема тромбоцитоактивных препаратов и других провоцирующих моментов.

Прогноз и профилактика тромбоцитопатии

Своевременное выявление тромбоцитопатии у ребенка и проведение адекватной профилактической терапии позволяет предупредить выраженную кровопотерю и повысить качество жизни. При массивных внутричерепных геморрагиях, сопровождающих течение некоторых форм тромоцитопатии, прогноз для жизни неблагоприятный.

Мерами профилактики тромбоцитопатий служат медико-генетическое консультирование семей с наследуемым геморрагическим синдромом, отказ от бесконтрольного приема медикаментов. Дети с установленным диагнозом тромбоцитопатии должны находиться на диспансерном учете у педиатра, детского гематолога, детского офтальмолога, ЛОРа, стоматолога; регулярно проходить полное лабораторное обследование, получать превентивное лечение, исключить занятия травмоопасными видами спорта. Вопрос о проведении профилактической вакцинации детей решается в индивидуальном порядке.

Лечение тромбоцитопатий

Общие принципы лечения приобретенных и наследственных тромбоцитопатии

Диета больных тромбоцитопатиями должна быть витаминизирована с исключением уксуссодержащих консервированных продуктов. Дополнительно назначаются поливитамины, отвар крапивы и орехи арахиса.

Исключаются препараты, вызывающие нарушение свойств тромбоцитов: салицилаты, курантил, папаверин, эуфиллин, индометацин, бруфен, карбенициллин, нитрофураны. Ограничивается прием препаратов, ингибирующих метаболизм арахидоновой кислоты и нарушающих функции тромбоцитов, а также физиотерапевтические процедуры (УФО, УВЧ).

Проводится лечение сопутствующих заболеваний и санация хронических очагов инфекции.

Общая гемостатическая терапия: при кровотечении назначается 5% раствор аминокапроновой кислоты в суточной дозе 200 мг/кг, которую вводят в/в капельно, остальная часть принимается внутрь. В дальнейшем при уменьшении кровоточивости препарат принимают внутрь. Аминокапроновая кислота стимулирует адгезивно-агрегационные свойства тромбоцитов и повышает резистентность сосудистой стенки. Аналогично используется 12,5% раствор дицинона (этамзилат натрия) внутривенно по 2-4 мл, а затем внутрь по 1-2 таблетке 4 раза в день. Дицинон уменьшает тормозящее действие простациклина на агрегацию тромбоцитов. Вместо дицинона может использоваться 0,025% раствор адроксона внутримышечно по 1-2 мл. Для остановки кровотечения применяют внутривенные вливания 10% раствора кальция глюконата по 1-5 мл в зависимости от возраста.

Местная гемостатическая терапия: при носовых кровотечениях закапывают 3% раствор перекиси водорода + смесь растворов тромбина, адроксона и аминокапроновой кислоты (1 амп. тромбина + 50 мл 5% аминокапроновой кислоты + 2 мл 0,025% раствор адроксона). Этот же раствор используется для купирования послеоперационных и маточных кровотечений. При маточных кровотечениях для усиления сократительной способности матки применяют прегнин, а при подтвержденных гормональных нарушениях — эстрогенные препараты внутримышечно: фолликулин (5000-10000 ЕД), синэстрол (2 мл 0,1% раствора).

Неотложная помощь при носовых кровотегениях. Ребенку придается полусидячее положение, с тем чтобы кровь не заглатывалась и свободно изливалась в подставленный лоток, что имеет значение для определения объема кровопотери. На затылок кладут пузырь со льдом, что рефлекторным путем способствует остановке кровотечения. Рекомендуется ввести в носовой ход гемостатическую губку, вату или тампон, смоченный 3% перекисью водорода, прижав его через крыло носа.

При отсутствии эффекта применяют переднюю тампонаду полости носа: марлевым тампоном, смоченным 5% е-аминокапроновой кислотой или перекисью водорода,. последовательно выполняют углубления носовой полости. При неэффективности производят заднюю тампонаду носа. После анестезии кровоточащий участок можно прижечь нитратом серебра.

При непрекращающихся или повторных кровотечениях назначают препараты общего гемостатического действия — внутривенное введение аминокапроновой кислоты в дозе 0,1-0,2 г/кг, внутримышечно 2,5% раствор адроксона по 1 — 2 мл 2-4 раза в сутки, 12,5% раствор дицинона (этамзилата) по 2-4 мл каждые 4-6 ч. При рецидивирующих кровотечениях кроме терапии основного заболевания для профилактики атрофического ринита интраназально применяют масляные растворы. Необходимо гемостазиологическое обследование.

Прогноз. При наследственных тромбоцитопатиях в случаях отсутствия внутричерепных геморрагии для жизни благоприятный, если проводится адекватная терапия и вовремя ликвидируется выраженная кровопотеря. Следует отметить, что массивные внутричерепные геморрагии характерны лишь для очень тяжелых форм тромбастении, болезни Виллебранда и синдрома Бернара-Сулье.

Диспансерное наблюдение больных тромбоцитопатиями

Неполная клинико-лабораторная ремиссия.

- Консультации: педиатр — 1 раз в месяц ЛОР и окулист — 1 раз в год стоматолог — 2 раза в год гематолог — 1-2 раза в месяц, по показаниям — чаще.

- Объем обследования: анализ крови с подсчетом числа тромбоцитов — 1-2 раза в мес анализ мочи — 2-3 раза в год коагулограмма и ретракция кровяного сгустка — 1 раз в месяц коагулограмма и ретракция кровяного сгустка — 1 раз в 3-6 мес и при появлении геморрагического синдрома.

- Объем реабилитации: полноценная витаминизированная (витамины С и РР) диета, режим с ограничением физических нагрузок, без инсоляции. Продолжение начатой в стационаре глюкокортикостероидной терапии, прием симптоматических и сосудоукрепляющих препаратов: аскорутина, препаратов кальция, аминокапроновой кислоты препаратов, улучшающих функциональные свойства тромбоцитов: этамзилат, рибоксин, трентал, АТФ. Фитотерапия: черноплодная рябина, шиповник, пастушья сумка, водяной перец, лист крапивы в течение 10-15 дней каждого месяца. Освобождение от уроков физкультуры и экзаменов. Санация очагов хронической инфекции. Курсы реабилитационной терапии по 3-4 нед 1 раз в 3 мес и в период интеркуррентных заболеваний. Снятие с учета и вакцинация через 5 лет стойкой клинико-лабораторной ремиссии.

Полная клинико-лабораторная ремиссия.

- Консультации: педиатр и гематолог — 1 раз в 3-6 мес ЛОР и стоматолог — 1 раз в год.

- Объем обследования: анализ крови с подсчетом числа тромбоцитов — 1 раз в 3 мес анализ мочи — 1 раз в год коагулограмма и ретракция кровяного сгустка — по показаниям.

- Объем реабилитации: диета витаминизированная, режим свободный по возрасту, занятия физкультурой в подготовительной группе, с 3-го года полной ремиссии — в основной группе. Прием сосудоукрепляющих средств и фитопрепаратов. Оздоровление в местных санаториях.

Курсы реабилитационной терапии длительностью по 3-4 нед весной и осенью и в период интеркуррентных заболеваний.

Профилатика тромбоцитопатий

Первичная профилактика заболевания не разработана, вторичная профилактика рецидивов включает: плановую санацию очагов инфекции предупреждение контактов с больными инфекционными заболеваниями (особенно ОРВИ) дегельминтизацию индивидуальное решение вопроса о проведении профилактических прививок исключение инсоляции, УФО и УВЧ занятия физкультурой в подготовительной группе обязательное исследование крови после любого перенесенного заболевания.

Особенности ведения пациенток с аномальными маточными кровотечениями в сочетании с тяжелой тромбоцитопенией

1) Кафедра акушерства и гинекологии ИПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара, Россия;

2) Перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Самара, Россия

Актуальность. Аномальные маточные кровотечения (АМК) — один из самых распространенных симптомов пролиферативных процессов женской половой сферы. У пациенток с сопутствующей патологией свертывающей системы крови АМК протекают наиболее тяжело.

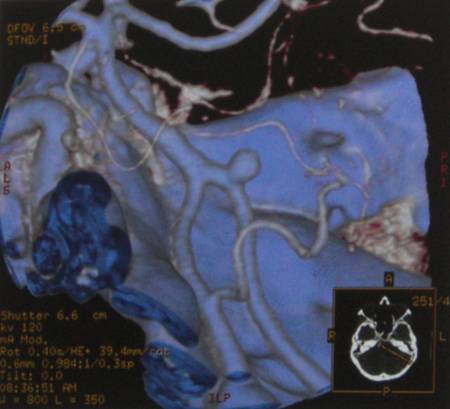

Описание. В представленном клиническом случае наблюдалась сочетанная патология: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, тяжелое течение, в сочетании с множественной миомой матки больших размеров, осложнившейся маточным кровотечением и анемией тяжелой степени. Для лечения поэтапно были применены трансфеморальная ангиографическая эмболизация маточных артерий, гистерорезектоскопия с аблацией эндометрия и агонист гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ) — Бусерелин.

Заключение. Применение аГнРГ в сочетании с хирургическим лечением представляет оптимальный метод терапии пациенток с АМК и сопутствующей патологией свертывающей системы крови.

Аномальные маточные кровотечения (АМК) — одна из наиболее частых проблем, 12-14% всей мировой женской популяции страдают от тяжелых маточных кровотечений. Для выявления причин АМК используют общепризнанную классификацию PALM-COEIN [1]. У 70% пациенток миома матки сопровождается АМК; существует несколько различных механизмов кровотечений при миоме: большая площадь кровоточащих тонкостенных и ригидных сосудов эндотелиального типа при опухолях, нарушение сократительной способности миометрия, венозный застой на фоне «отяжелевшей матки», гиперплазия эндометрия как следствие «стимуляции потреблением» [2]. В период пременопаузы ситуация усугубляется, что связано с угасанием чувствительности яичников к гонадотропной стимуляции, ановуляторные циклы становятся сами по себе фактором риска развития АМК. Кроме того, в период перименопаузы повышается частота сочетания миомы матки с аденомиозом и гиперпластическими процессами.

Еще одна причина развития тяжелых маточных кровотечений связана с нарушениями системы гемостаза: речь идет об изменениях количества и функции тромбоцитов. Как правило, АМК при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (ИТП) возникают в период становления менструальной функции (около 50%), в репродуктивном возрасте дебют обильных маточных кровотечений встречается реже.

ИТП, или первичная иммунная тромбоцитопения, - изолированная тромбоцитопения (число тромбоцитов в периферической крови менее 100×109/л), возникающая и/или сохраняющаяся без каких-либо явных причин, с геморрагическим синдромом различной степени выраженности или без него [3]. Болезнь вызвана нарушением распознавания иммунной системой собственных рецепторов тромбоцитов и мегакариоцитов, выработкой к ним аутоантител. Основная цель лечения ИТП — достижение безопасного уровня тромбоцитов, исключающего проявления геморрагического синдрома. Число тромбоцитов порядка 100×109/л полностью обеспечивает гемостаз и позволяет выполнить хирургические операции и родоразрешение без риска кровотечений. Критическим, т.е. несущим риск тяжелого геморрагического синдрома, является количество тромбоцитов ниже 10×109/л; в таком случае при развитии жизнеугрожающих АМК тактику ведения избирают коллегиально гинекологи и гематологи, а хирургический гемостаз не всегда возможен вследствие тяжелой анемии и тромбоцитопении.

Согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» от 01.11.2012 и клиническому протоколу «Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация» от 02.10.2015 [2], у пациенток с миомой в сочетании с АМК препаратами выбора служат агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ), особенно при предоперационной подготовке. Использование аГнРГ патогенетически обосновано для стероидной аблации, в настоящее время одно из наиболее доступных лекарственных средств этой группы — Бусерелин (отечественный препарат Бусерелин-депо) [4].

Бусерелин — синтетический аналог гонадотропин-рилизинг-гормона с антиандрогенным, противоопухолевым, антигонадотропным и антиэстрогенным действием. Препарат конкурентно связывается с рецепторами гонадотропин-рилизинг-гормона клеток передней доли гипофиза. Бусерелин кратковременно стимулирует выход гонадотропинов (лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов) из гипофиза, приводя к кратковременному росту содержания половых гормонов в крови, и затем блокирует гонадотропную функцию гипофиза, что ведет к снижению синтеза половых гормонов в яичниках и падению содержания эстрадиола в крови до постклимактерических значений. Использование аГнРГ быстро купирует меноррагию, приводит к физиологическому истончению эндометрия и аменорее.

Бусерелин выпускается в двух формах: Бусерелин-депо и

Спиридонова Н.В., Каганова М.А., Тезикова Т.А., Среселли Г.М.

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.

- https://www.KrasotaiMedicina.ru/diseases/children/thrombocytopathy.

- https://ilive.com.ua/health/lechenie-trombocitopatiy_85808i15937.html.

- https://lib.medvestnik.ru/articles/Osobennosti-vedeniya-pacientok-s-anomalnymi-matochnymi-krovotecheniyami-v-sochetanii-s-tyajeloi-trombocitopeniei.html.

- Patil H., Tiwari R. V., Repka M. A. Recent advancements in mucoadhesive floating drug delivery systems: A mini-review. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 31: 65–71.DOI: 10.1016/j.jddst.2015.12.002.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Ковнер, «Очерки истории M.».

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.